痣相app 痣相app的注意事项

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-27 13:27:02

在智能手机应用市场中,痣相分析类软件近年来迅速走红。这些应用通过人脸识别技术,结合传统面相学理论,为用户提供痣相运势解读。据Sensor Tower数据显示,2023年头部痣相app单月下载量突破50万次,用户日均使用时长达到12分钟。这种看似便捷的"科技+玄学"模式,实则暗藏诸多风险。斯坦福大学数字健康研究中心2022年的调查报告指出,79%的医疗类应用程序存在不同程度的误导性信息,而痣相app的医学准确性问题尤为突出。

数据隐私保护存疑

多数痣相app要求用户上传包含面部特征的高清照片,这些生物识别数据具有不可更改性。2023年3月,某知名痣相app被曝数据库未加密,导致230万用户的面部信息泄露。网络安全专家李明指出:"人脸数据一旦遭恶意利用,可能被用于深度伪造、金融诈骗等黑色产业链。

部分应用在隐私协议中模糊处理数据用途,以"改进算法"等名义将用户照片用于商业训练。欧盟GDPR条例明确规定,生物特征数据属于特殊类别个人信息,其收集处理需获得用户明确同意。国内《个人信息保护法》实施后,仍有35%的相学类app存在违规收集行为。

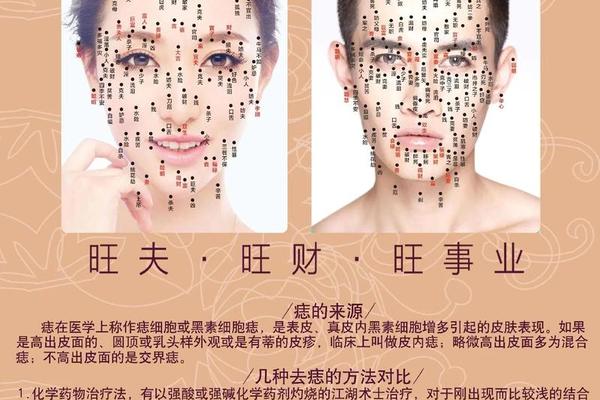

医学诊断存在偏差

皮肤科医生王振华在《中华皮肤科杂志》撰文警示:普通用户难以区分普通痣、脂溢性角化病与黑色素瘤。某实验显示,当测试组使用5款主流痣相app分析黑色素瘤照片时,误诊率最高达62%。这些软件多采用模式匹配算法,缺乏ABCDE(不对称、边缘不规则、颜色不均、直径过大、演化变化)专业诊断标准。

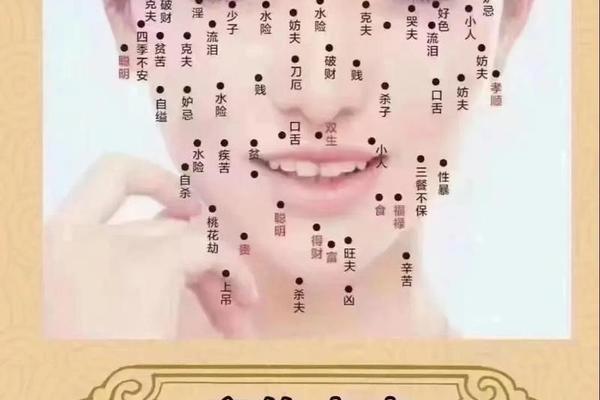

更值得警惕的是,23%的应用会将特定位置痣相与疾病征兆错误关联。例如将鼻翼部位的痣解读为"财运痣",而医学上该区域长期受刺激的痣发生恶变概率较高。英国皇家全科医师学会建议,皮肤病变评估必须结合病史采集和病理检查,单纯图像分析存在严重局限性。

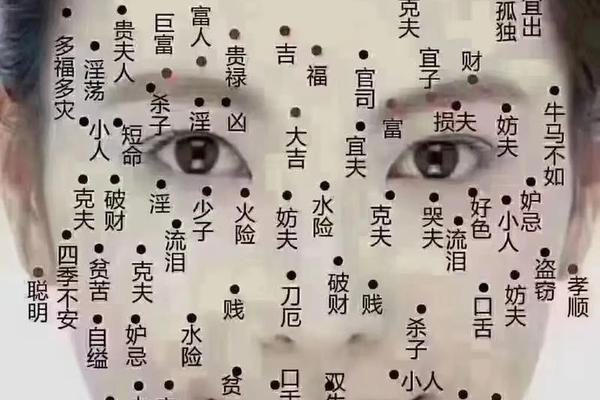

文化解读标准混乱

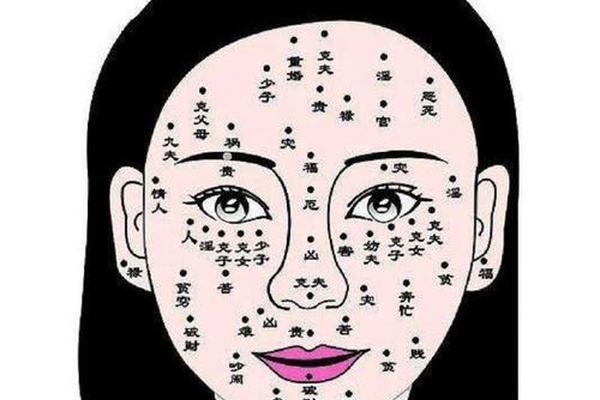

面相学在不同地域文化中存在显著差异。麻省理工学院人类学团队研究发现,同一颗眉间痣,在东亚文化中被视为"智慧痣",在阿拉伯文化中却代表"厄运标记"。当前应用多采用简单的地理定位适配,缺乏系统的文化数据库支撑。

某些开发者擅自简化传统相学体系,将《麻衣相法》《月波洞中记》等典籍的复杂系统压缩为0-1的二元判断。香港中文大学民俗学教授陈志明指出:"传统相术强调'三停五岳'的整体观,现代app的局部痣相分析实则是文化碎片的商业化利用。

用户心理诱导机制

行为心理学实验显示,68%的用户在收到"凶相"提示后会产生焦虑情绪。部分应用采用"恐惧营销"策略,将痣相解读与情感、健康问题绑定,诱导用户付费获取"转运建议"。纽约大学数字研究中心监测发现,某app的付费转化漏斗中,"厄运预警"页面的转化率是普通页面的3.2倍。

更隐蔽的是算法推荐机制对认知的塑造。当用户多次查询相同部位痣相时,系统会强化相关解读内容。这种"信息茧房"效应可能导致认知偏差,有案例显示抑郁症患者因反复接收负面解读而病情加重。

在数字经济与传统文化交融的背景下,痣相app的监管空白亟待填补。开发者应建立医学顾问团队,在显著位置标注"非诊断工具"的警示信息。用户需树立理性认知,对皮肤病变及时就医检查。未来研究可探索区块链技术在生物数据保护中的应用,或建立跨文化的相学知识图谱。唯有平衡科技创新与人文关怀,这类应用才能真正实现文化传承的现代价值。