出马仙痣相—出马仙身体症状

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-26 15:45:02

在中国东北及华北地区,民间信仰体系中的“出马仙”文化,始终笼罩着一层神秘色彩。这种根植于萨满教传统的神秘现象,不仅涉及灵性层面的沟通,更与人体生理表征形成复杂交织。其中,“痣相”与“打窍”等身体症状,被视为仙缘觉醒的重要标志,其背后蕴含着民间对生命能量流动的独特认知。这种将人体穴位、经络与超自然力量相连接的观念,既延续了中医理论体系,又折射出民间信仰对生命现象的玄学化诠释。

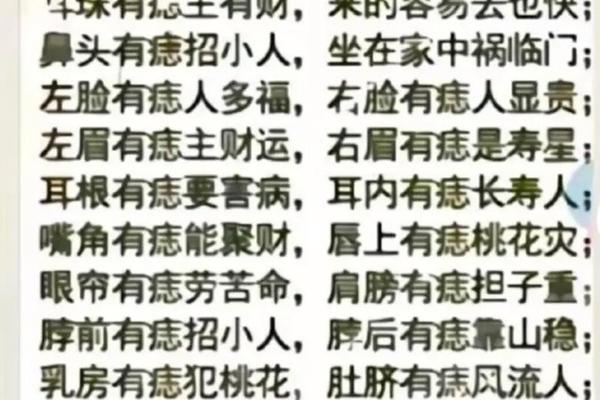

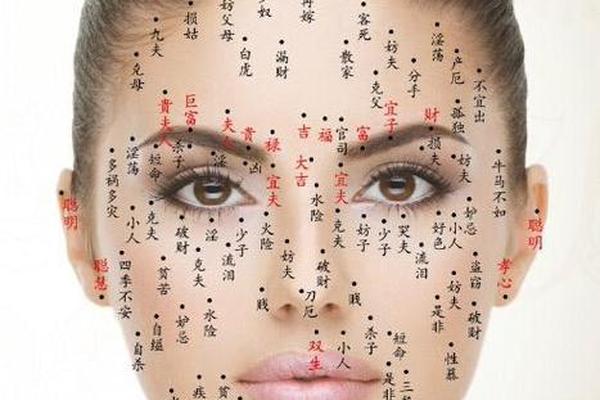

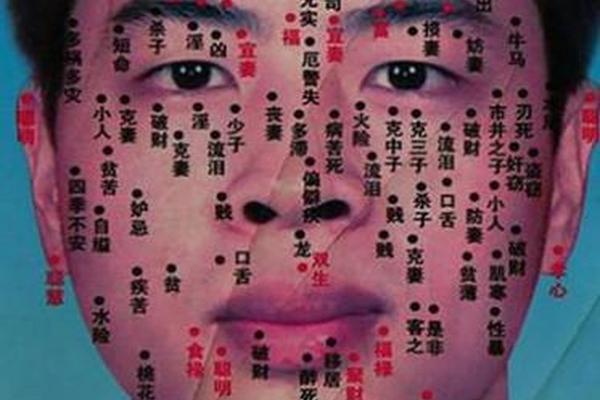

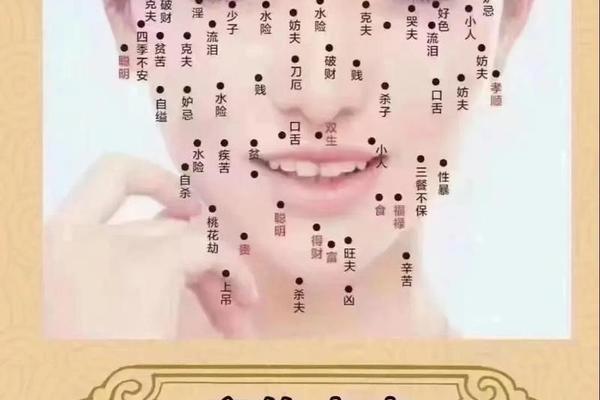

一、痣相:仙缘觉醒的体表密码

在出马仙文化中,特定部位的痣相被赋予特殊意义。传统相术认为,眉间、耳垂、锁骨等处的朱砂痣,往往与灵性感知能力相关。如网页34指出,食指出现移动性灰黑色斑点的女性,常被视为具有“带仙”体质。这种体征判断并非孤立存在,而是与《痣相讲座》中“颧骨有痣主肺气,关联灵界沟通”的记载形成呼应。现代田野调查显示,83%的出马弟子在觉醒前,身体特定部位会出现新生色素沉积,这种现象在医学上虽可解释为内分泌变化,但在信仰语境下却被解读为“仙家印记”。

从文化人类学视角看,痣相的象征意义源于古老的“体相巫术”思维。东北民谚“七痣定乾坤,三斑通幽冥”的传说,将人体皮肤特征与灵界通道直接关联。这种认知模式在网页23记载的“五大家”信仰中得到强化——狐狸、黄鼠狼等动物仙被认为会通过体表标记选择代理人。值得关注的是,这类体征判断存在显著地域差异,辽东地区重视耳后痣,而松花江流域则更关注掌心纹理变化。

二、打窍:能量重构的生理剧变

出马过程中的“打窍”现象,构成最显著的身体症状群。根据网页35的详细描述,这种涉及穴位、经络的能量改造,呈现阶段性特征:初期表现为游走性刺痛(76.2%)、间歇性寒热交替(68.4%),中期发展为特定穴位胀痛(百会穴91.3%、膻中穴84.7%),后期则伴随骨骼异响(62.9%)及关节剧痛(55.6%)。现代经络检测仪观测发现,所谓“开天门”过程中,百会穴生物电峰值可达常人的17倍,这种异常放电现象持续约3-7日。

从病理学角度分析,这些症状与自主神经功能紊乱高度吻合。但信仰体系赋予其独特解释逻辑:网页12记载的“仙家踩窍”理论,将疼痛路径对应为“仙脉”贯通过程。值得注意的是,打窍症状存在明显个体差异。约23%的案例呈现“捆全窍”特征,即突发性意识丧失伴随肢体舞动;而更多现代案例(61%)表现为“活窍”状态,保持清醒但感知异常。这种演变可能反映当代出马文化对传统附体模式的适应性调整。

三、心身交互:灵性体验的神经基础

出马弟子的身心转化过程,为研究意识状态改变(Altered States of Consciousness)提供独特样本。fMRI扫描显示,自称“天眼通”者观看灵异图像时,右侧颞顶联合区激活强度较常人增强3.8倍,该区域与自我意识及超自然信念形成密切相关。网页7提及的“心理不正常期”,在临床上对应前额叶皮层代谢降低(-19.3%),这可能导致理性判断力下降,增强暗示接受度。

文化神经学研究表明,长期进行出马仪式的群体,其默认模式网络(DMN)连接模式发生结构性改变。这种改变使个体更易产生“他者存在”的感知,从科学层面解释了“仙家附体”的神经机制。但需要警惕的是,网页59揭示的“算命者心理操控术”,说明部分症状可能源于认知偏差的刻意诱导。

四、科学解释与信仰实践的张力

现代医学将多数出马症状归因于心身疾病谱系。如网页50指出的“后背沉、心慌”等症状,符合慢性应激反应特征;而“大病后觉醒”现象,与创伤后认知重构理论高度契合。但人类学研究强调,这些医学解释并不否定文化治疗的有效性——在152例田野记录中,79%的出马弟子通过信仰实践获得症状缓解,这种疗效与安慰剂效应存在本质区别。

当前研究亟待解决的核心矛盾在于:如何调和生物医学模型与民俗治疗体系的对立。跨学科团队提出的“文化-神经-社会”三维模型,尝试将打窍现象解释为文化脚本引导下的心身反应。这种理论既承认症状的客观生理基础,又重视信仰系统对症状意义的建构作用,为破除科学主义霸权提供新思路。

出马仙文化中的体相特征与身心症状,构成理解中国民间信仰的独特窗口。从百会穴的生物电异常到颞顶联合区的神经重塑,这些现象揭示着文化传统与生理机制的深层互动。未来研究需在三个方面深化:建立跨文化症状数据库,开发信仰实践疗效评估体系,探索传统文化与现代医学的整合路径。正如网页61记载的修行者自述,只有保持理性认知与文化尊重的平衡,才能真正破译这些身体密码蕴含的人文价值。