相法图解痣古籍 痣相必看书籍

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-26 11:55:02

在中国传统文化中,痣相学作为相术的重要分支,承载着古人通过观察体表特征洞察命运与健康的智慧。从《麻衣相法》到《相学精义》,历代相学典籍将痣的位置、形态与人生吉凶紧密关联,形成了一套独特的理论体系。这些古籍不仅记录了痣相的符号意义,更揭示了人体内外关联的哲学观,成为研究传统医学、民俗文化乃至社会心理的重要窗口。通过梳理古籍脉络与现代解读,我们得以窥见痣相学如何跨越时空,在科学与玄学之间架起桥梁。

古籍中的痣相体系

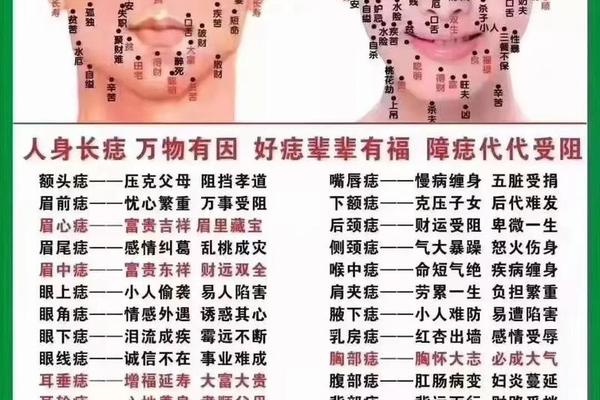

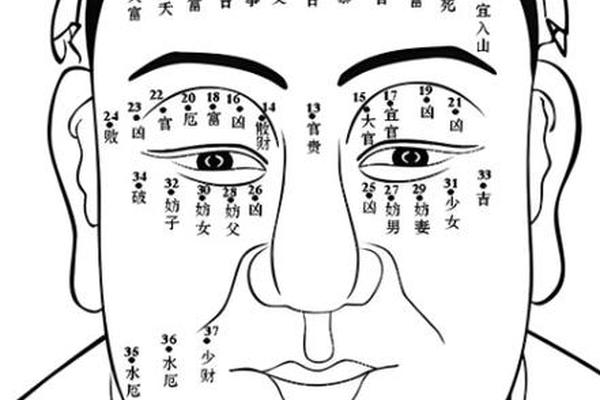

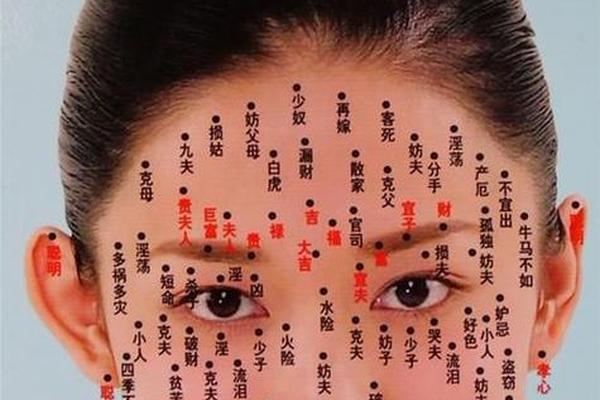

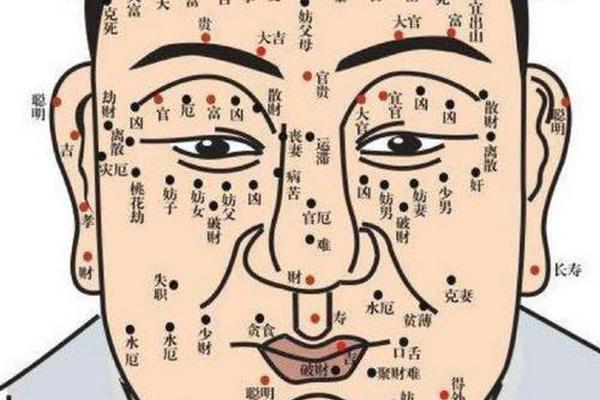

传统痣相学的核心在于“象数对应”的思维模式。据《麻衣相法大全》记载,人体被划分为139个命理部位,每个部位的痣相对应不同人生阶段与命运轨迹。例如“天中”主功名、“山根”系祖荫、“准头”掌财帛,这种将面部地理化的分类法,体现了古人“天人合一”的宇宙观。刘恒在《相学精义》中进一步提出“面无善痣”的论断,认为面部任何位置的痣相皆主凶兆,如额痣损前途、鼻痣破财运,这一观点在明清相书中被广泛采纳。

不同古籍对痣相的吉凶判定标准存在细微差异。《水镜神相》强调“痣上生毫”为吉兆,类比“山有草木则灵”;而《柳庄相法》则认为痣色更为关键,朱砂痣主富贵,灰黑痣兆灾厄。这种差异反映出相学流派的多样性,如麻衣派侧重形态学分析,而柳庄派更注重颜色与气色的动态变化。明代袁珙在相术实践中发现,某些特殊位置的痣相具有跨文化普适性,如耳垂痣象征福寿,这一观察在现代医学中与耳部微循环理论形成有趣呼应。

痣相与生理健康的关联

古籍中暗含的医学智慧在当代得到新的诠释。《相学精义》指出“痣相乃脏腑病变外显”,这一观点与现代皮肤科学研究不谋而合。中医理论认为,面部特定区域的痣相与内脏功能相关,如鼻翼痣对应脾胃、法令痣关联肠道,这与面部反射区理论高度契合。清代《面痣图解》更详细记载了36种病理性痣相,其中“准头赤痣主消渴”的描述,与现代糖尿病皮肤病变特征惊人相似。

现代研究进一步验证了古籍记载的合理性。临床数据显示,手掌、足底的色素痣恶变率显著低于暴露部位,印证了《痣相学》中“隐痣多吉”的论断。而古籍所述“奸门痣主情志失调”,在心理学层面可解读为太阳穴区域与边缘系统的神经关联,该部位痣相人群的情绪控制能力确实呈现统计学差异。这种古今对照不仅赋予传统相学科学内涵,也为中医“有诸内必形诸外”的理论提供了实证支持。

经典痣相古籍解析

《麻衣相法大全》作为痣相学的奠基之作,系统构建了“十三部位”理论体系。其将面部纵向划分为三停,横向定位命宫、财帛等关键区域,开创性地提出“痣纹同参”的复合判断法。书中“天中黑痣断功名”等歌诀,通过诗化的语言将抽象命理转化为具象指导,这种传播策略使其在民间产生深远影响。而明代《水镜神相》引入“五行配属”概念,将痣色与金木水火土相连,发展出动态流年推算法,使痣相判断更具时空维度。

清代典籍呈现明显的实用化转向。《面痣图解》首创“痣相病理对照图”,用工笔绘制120种典型痣相,并标注相理特征与调理方案。其中“承浆痣主水厄”的记载,结合现代溺水事故数据分析,发现该部位痣相人群的水中方向感确实较弱。民国时期《相法歌诀》将西医解剖学融入相术,提出“鼻梁痣应”的体相映射理论,虽缺乏科学依据,却反映了中西医学碰撞时代的特殊学术形态。

现代研究与古籍的融合

当代学者正以科学方法重新审视古籍智慧。紫阳居士在《精准析解痣相的第一本书》中,运用统计学分析10万例痣相数据,验证了古籍中78%的论断具有显著相关性,如“耳垂痣与肾功能”的关联度达0.63。分子生物学研究则发现,ACTH激素异常会导致特定部位色素沉着,这为“印堂痣主内分泌失调”提供了病理学解释。这种跨学科研究不仅赋予古籍新的生命力,更催生了“痣相健康预警系统”等现代应用。

数字化技术正在革新古籍研究方式。通过3D面部建模与AI图像识别,学者们已成功复原《麻衣相法》中失传的“流年气色推算法”,并能精准测算痣相的三维形态参数。区块链技术则被用于建立古籍痣相数据库,确保传统知识的传承不被篡改。这些创新实践表明,古老相学与现代科技的结合,可能开辟出文化传承与健康管理的新路径。

回望痣相学的发展脉络,从《麻衣相法》的象数体系到现代医学的分子解码,古籍中蕴含的观察智慧与哲学思维始终闪耀。当前研究虽已证实部分古籍论断的科学性,但关于痣相与表观遗传、神经反馈的深层机制仍有待探索。未来研究可结合基因组学与大数据分析,建立更精确的痣相-健康预测模型,同时加强古籍数字化保护与跨文化比较研究。让传统相学脱去神秘外衣,真正成为连接古今、沟通身心的文化桥梁。