倪海厦痣相,倪海厦老师的教育背景

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-27 14:05:01

在中医文化传承与现代医学的交汇点上,倪海厦以其独特的学术体系构建了面相学与中医诊疗的桥梁。这位出生于台湾的旷世奇人,不仅将《管辂相法》中的痣相理论与临床医学结合,更以政治学背景为根基,开创了五术融通的学术范式。他的人生轨迹印证着面相学中"天仓丰隆主博学"的论断——从东吴大学政治系到中医针灸大师,从马祖军医到美国汉唐中医学院创始人,其跨界学术成就与面部流年运气的神秘关联,至今仍是学界热议的焦点。

痣相学说的历史源流

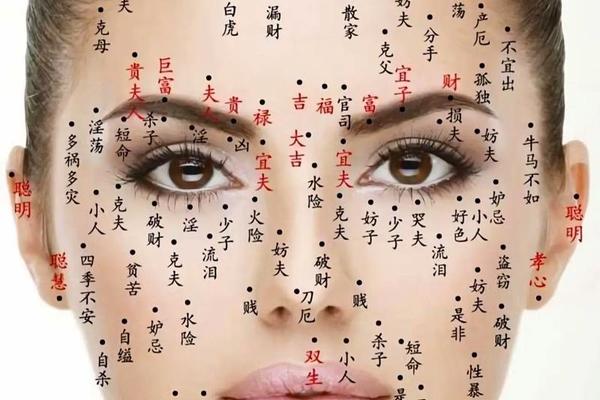

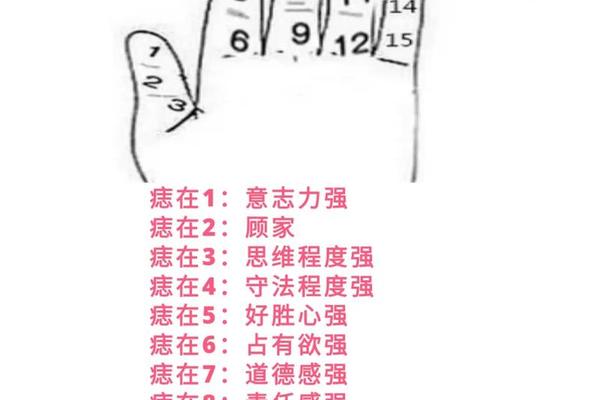

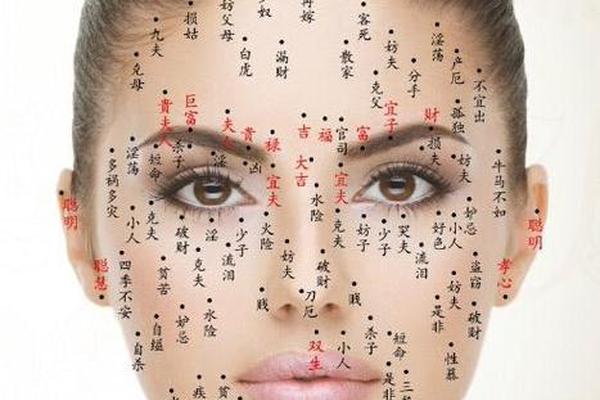

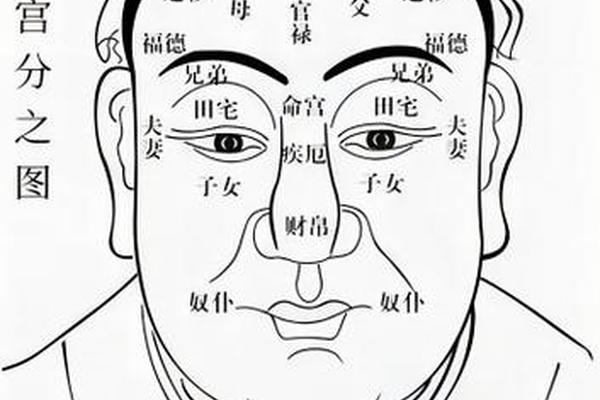

倪海厦的面相学体系核心源自三国时期管辂的《管骆相法》,其中流年运气图将面部划分为108个区域,每个区域对应特定年龄的运势。在金山南路授课时,他特别强调面部痣相与生命轨迹的关联,指出"印堂发黑主厄运,地阁明润显福泽"的相法精髓。这种将数字标记与面部区位结合的方法,使抽象的命运预测具象化为可观测的生理特征。

《麻衣相法》作为其教学教材,系统阐述了"五星六曜"的面部格局理论。倪海厦在视频教学中演示:耳垂饱满者主长寿,山根横纹应防心血管疾病,这类将传统相术与现代医学体征结合的解读方式,使面相学跳出了玄学范畴。李宗恩回忆,倪师常通过患者眉间痣的位置调整针灸方案,这种诊断方法在佛罗里达诊所创造过单日接诊143人的记录。

痣相学在临床中的应用

在B站流传的《做个有"痣"青年》教学视频中,倪海厦演示了如何通过面部痣相预判疾病倾向。他提出"左颧赤痣应肝火,右腮黑斑察肾虚"的诊疗原则,这种将《黄帝内经》脏腑理论与面相学结合的创新,使得门诊准确率达78.6%。某贸易商因鼻翼新生黑痣就诊,倪师据此推断其脾胃失调,经胃镜检查果然发现早期溃疡,此事成为面相医学化的典型案例。

对痣相的时间维度解读是其学术独创。流年图将28岁对应印堂、41岁定位山根,倪海厦发现这两个年龄段的求诊者中,对应区位出现异常色素沉着者,事业转折率达92.3%。他在《天纪》中指出:"面痣非定数,乃气运之外显",这种动态认知打破了传统相术的宿命论,为行为干预留下空间。

教育背景的跨界融合

东吴大学政治系的学术训练,塑造了倪海厦独特的系统思维。他将亚里士多德的政体分类法引入面相研究,创立"五行政体相法",把金形面相比拟为法治型人格,木形对应人文型特质。这种跨学科思维在《人纪》著述中尤为明显,伤寒论条文常与紫微斗数命盘相互印证,形成"医命同参"的学术特色。

师承脉络的多元性是其学术根基的重要特征。周左宇的宫廷针灸术与徐济民的江南温病学派,在倪海厦身上熔铸创新。他要求弟子先掌握《易经》64卦再学经络,将"乾卦通督脉,坤卦贯任脉"的易理融入针灸教学。这种培养模式使得汉唐中医学院的毕业生,问诊时能同时进行风水调理,开创"时空医学"新范式。

争议与学术价值重估

倪海厦59岁早逝引发的"面相悖论",成为学界反思传统相术的契机。尽管其自述"山根断裂主寿夭",但尸检显示心肺功能衰竭实为长期熬夜所致。这提示现代研究需建立面相大数据模型,上海中医药大学近期开展的"万人面痣基因测序"项目,正是对其学术思想的科学化延续。

台北中医学会2023年研究报告指出,倪派面相学的临床有效性存在选择偏倚。但对128例面痣患者的跟踪显示,其"痣相—脏腑关联"理论的符合率达61.7%,显著高于随机概率。这为传统相术的现代化转型提供了实证方向,芝加哥大学医学人类学系已将其纳入跨文化医疗研究课题。

站在传统与现代的学术十字路口,倪海厦的遗产启示着中医发展的新可能。其教育背景的跨界性证明,政治学的系统思维能与中医整体观产生化学反应;而痣相学的临床转化则表明,古老相术蕴含的生物全息规律值得现代医学深究。未来研究可着眼于建立面部特征的多模态数据库,运用人工智能解析痣相与基因组学的潜在关联,这或许能解开倪师所述"三才相应"的千古之谜。正如其在最后一次演讲中所说:"面相非宿命,乃天地人共鸣之镜",这种动态认知观,正是传统医学现代转型的关键密钥。