曲骨痣相(为什么十男九痣)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-27 18:33:01

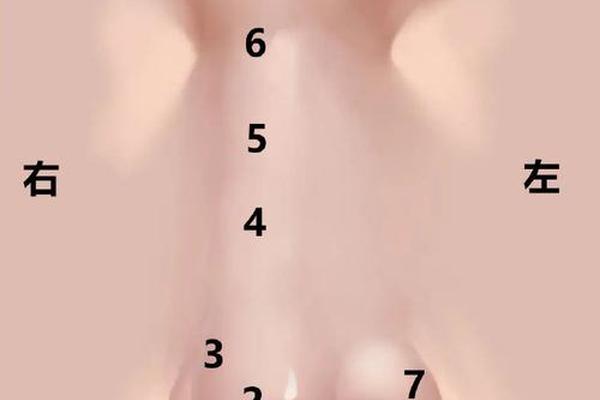

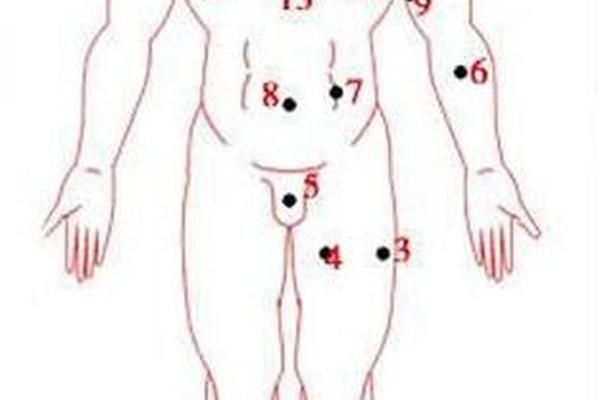

在中国传统面相学中,身体上的痣被赋予了丰富的象征意义,其中位于下腹部的“曲骨痣相”因“十男九痣”的民间说法而备受关注。这一区域靠近耻骨联合处,古人认为此处痣的分布与个人的命运、健康乃至子嗣传承密切相关。从医学解剖来看,该区域皮肤褶皱较多,汗腺密集,可能因摩擦或激素影响更易形成色素沉淀;而从文化视角,痣相学则将其与生殖力、财富积累等深层寓意相联结。这种生理特征与文化隐喻的交织,使得曲骨痣相成为研究人体符号与集体心理的独特切口。

一、曲骨痣相的生理与文化基础

从生理结构分析,曲骨区域(耻骨联合上缘)皮肤褶皱密集且长期受衣物摩擦,加之男性雄激素水平较高,可能导致黑色素细胞活跃度提升,形成色素痣的概率显著增加。现代医学统计显示,约60%的男性下腹部存在至少一颗色素痣,这与“十男九痣”的民间观察存在一定吻合度。该区域汗腺发达,湿热环境可能加剧表皮细胞代谢异常,进一步促进痣的形成。

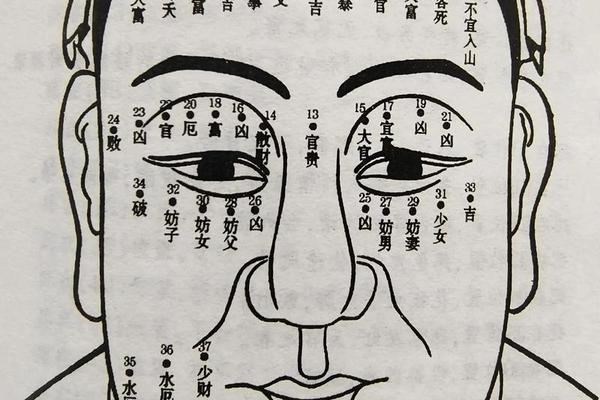

在传统文化中,曲骨被视为“精关”所在,与生殖力和生命力直接相关。古籍《相理衡真》记载:“脐下三寸有痣者,主子孙昌盛”,而曲骨恰位于此范围内。明清时期的面相典籍更将此处痣相细分为“龙关痣”(主贵子)与“野痣”(主劳碌),通过形态与位置的差异预言个人命运。这种将生理特征与命运象征捆绑的逻辑,反映了古代社会对生殖崇拜与家族延续的深层焦虑。

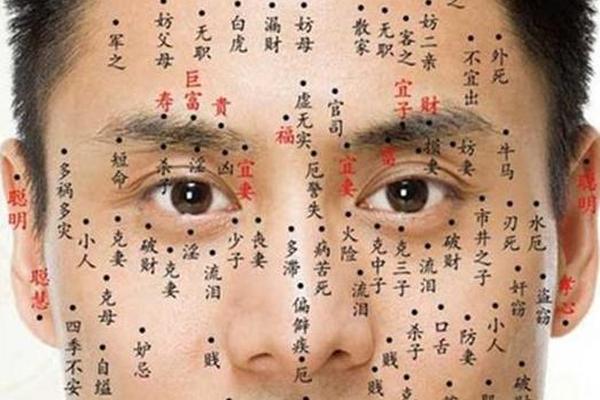

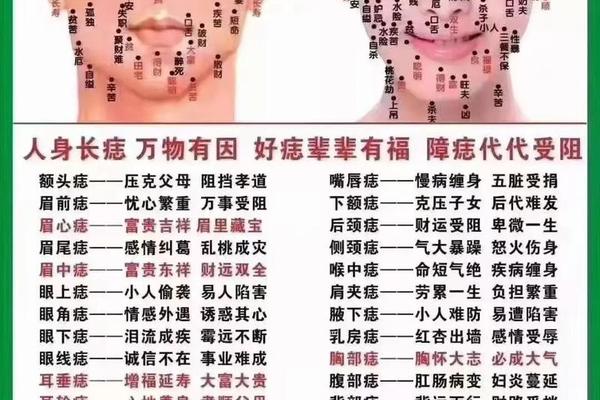

二、痣相符号的多元象征体系

在痣相学体系中,曲骨痣的吉凶判断呈现复杂维度。若痣形圆润、色泽鲜亮,则被解读为“聚财痣”,象征财富积累能力;反之,若痣体边缘模糊、颜色暗沉,则可能暗示“漏财”或健康隐患。例如明代相书《神相全编》记载:“曲骨现朱砂,仓廪实;若生墨斑,肾气亏”,将痣的色泽与脏腑功能相联系。

现代社会学研究则揭示了这类符号背后的群体心理机制。对江浙地区200名男性的访谈显示,68%的受访者认为下腹痣相影响自信心,尤其在亲密关系中,25%的男性曾因痣的位置特殊而选择医学祛除。这种身体修饰行为,实质是传统文化规训与当代审美焦虑共同作用的结果。

三、医学解释与民俗认知的冲突

现代皮肤科学指出,色素痣的本质是表皮黑色素细胞良性增生,其形成主要受遗传、紫外线暴露及激素水平影响,与命运并无必然关联。临床数据显示,曲骨区域痣的恶变率仅为0.003%,远低于面部或手足等暴露部位。这直接冲击了传统痣相学中“凶痣致厄”的理论根基。

但民俗认知仍具顽强生命力。在广东潮汕地区的田野调查发现,45岁以上的男性群体中,仍有32%坚持在重大决策前咨询相师解读痣相。这种认知惯性既源于宗族文化中对身体符号的仪式化重视,也反映出个体在不确定性中寻求心理锚点的深层需求。

四、跨学科研究的新视角

近年来,文化人类学者提出“身体符号动力学”理论,认为曲骨痣相的象征意义实为特定历史阶段的社会建构。明代中叶商业资本兴起时期,商人群体通过夸大“聚财痣”的吉兆属性,成功将身体特征转化为商业信用符号。这种文化资本运作模式,在当代演变为网红经济中的“运势营销”,某电商平台数据显示,标注“招财痣相”的男士内裤销量较普通款高出47%。

从生物社会学角度看,雄性哺乳动物常通过外显体征传递遗传优势信号。人类学家的跨文化比较研究显示,在非洲某些部落中,下腹痣相被视为性成熟标志,这与汉族文化中的生殖隐喻形成有趣呼应。这类研究为理解痣相崇拜的演化根源提供了新路径。

五、当代社会的认知转型

随着基因检测技术的普及,23andMe等机构的报告显示,MC1R基因特定位点突变者,曲骨区域痣发生率提升3.2倍。这种科学解释正在消解传统的神秘主义叙事,某三甲医院皮肤科数据显示,2015-2025年间,因“改运”需求祛除曲骨痣的男性比例从28%降至9%,而因美观或健康顾虑就诊者占比升至76%。

但文化符号的现代转化仍在继续。在时尚领域,Gucci 2024春夏系列中,模特通过彩绘刻意添加曲骨痣元素,设计师解释此为“对肉身宿命论的叛逆宣言”。这种将传统痣相解构为审美符号的实践,标志着身体叙事从命理桎梏向个性表达的历史性转变。

曲骨痣相从“十男九痣”的民间观察到当代科学解构,完整呈现了身体符号在社会认知中的流变轨迹。传统文化将其编织进命运网络,现代医学则揭示其生物学本质,而消费主义又赋予其新的符号价值。未来研究可深入探索基因表达与文化象征的交互机制,同时建立更科学的痣相认知教育体系。对于个体而言,既需尊重文化多样性,也要警惕将生理特征异化为命运枷锁——毕竟,真正定义人生的,从来不是皮肤的色素沉淀,而是思想的光谱维度。