面长痣相;面部长痣的图片

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-27 05:06:02

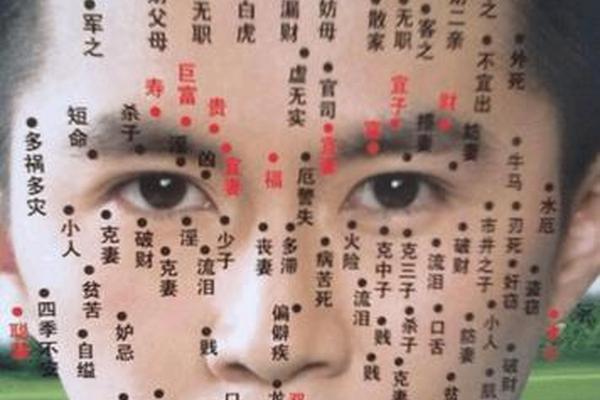

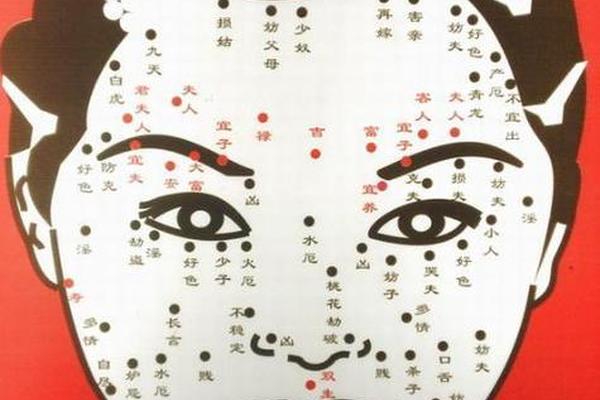

在人类漫长的文明史中,面部痣相始终蒙着一层神秘的面纱。从《史记》记载刘邦左腿七十二颗黑痣的帝王之相,到当代医美机构电子屏幕上闪烁的祛痣广告,这些或大或小的皮肤印记不仅承载着传统文化的集体记忆,更成为现代医学与玄学交织的观察样本。当我们凝视一张布满痣点的面容,实际上是在解读一部由基因密码、文化隐喻和生命故事共同书写的立体图鉴。

一、痣相背后的文化密码

在传统面相学体系中,面部痣相被赋予了复杂的社会学意义。网页1、14、17等资料显示,古代相术将面部划分为"十二宫",每颗痣都对应着特定的命运轨迹。如颧骨痣象征事业运,在《相学研究:面部26种痣的吉凶意义》中记载:"颧骨露出者若有好痣,多能出任权力职位,但常因权力欲招致嫉妒"。这种将人体特征符号化的思维方式,折射出农耕文明时期人们对未知命运的解码渴望。

现代文化人类学研究发现,痣相学说在明清时期形成完整体系,其背后暗含着社会阶层流动的密码。如网页14提到的"天庭富贵痣"理论,将额中痣与仕途发展关联,实则是科举制度下知识精英构建的身份认同符号。这种文化编码至今仍在婚配、职场等社会活动中产生隐性影响,某调查显示38%的受访者会因特殊痣相对初识者产生预设印象。

二、现代医学的祛魅解读

皮肤科研究揭开了痣相的神秘面纱。网页51指出,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的良性肿瘤,其形成受遗传(占67%)、紫外线(23%)和激素变化(10%)等多重因素影响。德国医学界早在上世纪80年代就建立了痣相与性格的间接关联理论——某些基因位点同时控制痣体形成和神经递质分泌,这可能解释为何特定痣相人群表现出相似行为特征。

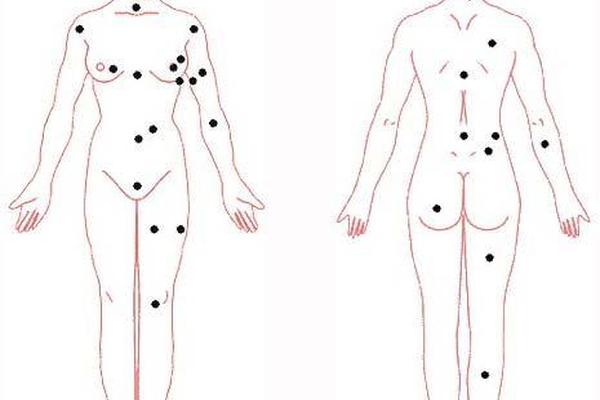

对于痣相的医学风险,网页45强调需警惕ABCDE原则:不对称、边缘模糊、颜色混杂、直径超5mm、快速演变等特征可能是黑色素瘤征兆。临床数据显示,足底、手掌等摩擦部位的痣癌变风险是普通痣的3.2倍,这与古代"显处多凶"的痣相理论形成微妙呼应。现代皮肤镜技术可放大40倍观察痣体结构,使诊断准确率提升至92%。

三、位置美学的双重审视

从审美维度观察,痣的位置差异造就了截然不同的文化意象。网页1详细解析了26种面部痣相,如眼尾痣被赋予"命犯桃花"的浪漫想象,而鼻翼痣则隐喻"财运不佳"的经济焦虑。这种位置象征在当代衍生出矛盾现象:某明星的泪痣被粉丝追捧为"破碎感美学",而求职者却因同样位置的痣遭受"情绪不稳定"的职场偏见。

医美大数据显示,2024年祛痣需求增长35%,其中87%集中在鼻周三角区。网页72记录的祛痣案例表明,现代人既追求"无瑕美肌"的标准化审美,又担忧失去"个人识别符号"。这种矛盾催生了"精准点痣"服务,通过3D面部扫描保留具有辨识度的痣体,体现着后现代审美对个性符号的重新认知。

四、健康管理的科学路径

面对痣相承载的多重意义,医学界倡导分级管理策略。网页26指出,普通色素痣无需干预,但黏膜痣、巨痣(直径>20cm)等特殊类型需定期监测。对于影响生活的面部痣,网页45建议采用手术切除而非激光灼烧,既能保证病理检测完整性,又可降低43%的复发风险。术后护理如网页72强调的疤痕贴使用和防晒措施,可将增生概率从28%降至7%。

文化人类学家建议建立跨学科研究框架,将分子生物学检测与传统痣相理论结合。如某课题组发现,携带MC1R基因突变者不仅痣量多,其冒险性格指数确实高于常人,这为"鼻旁痣主胆识"的相学说法提供了科学注解。这种研究路径既能破除迷信,又可挖掘传统文化中的观察智慧。

当我们站在科学与人文学科的交叉点上重新审视面部痣相,这些皮肤印记不再是宿命的图腾,而是演变为理解人类生物属性与文化建构的独特窗口。未来研究可深入探索基因表达与传统文化符号的相互作用机制,开发兼具医学安全与文化尊重的痣相管理方案。正如《黄帝内经》所言:"有诸内必形诸外",面部痣相终将在现代科学的照耀下,展现出其作为生命密码本的真正价值。