痣相主克—克子痣图片

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-27 19:33:02

在中国传统相学体系中,人体痣相被赋予了复杂的象征意义,其中“克子痣”因其与子嗣运势的关联性,成为民间讨论的焦点。这类痣相通常指代男性眼周或子女宫位置出现的特定形态痣点,被认为可能对亲子关系、子女健康及家族传承产生影响。本文将从传统相学理论、痣相形态特征、现代科学解读三个维度,结合古籍记载与当代案例,系统剖析克子痣的文化隐喻与社会认知。

一、痣相学的文化根系与判断原则

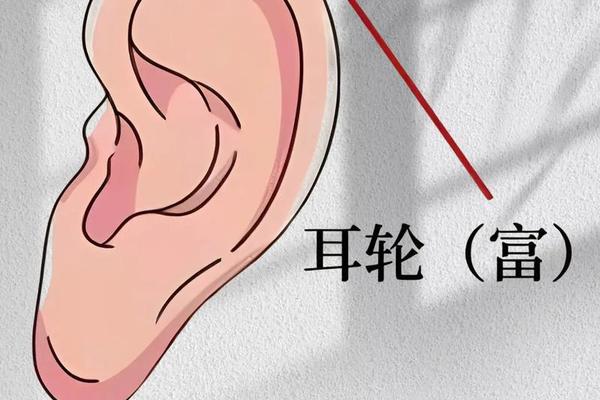

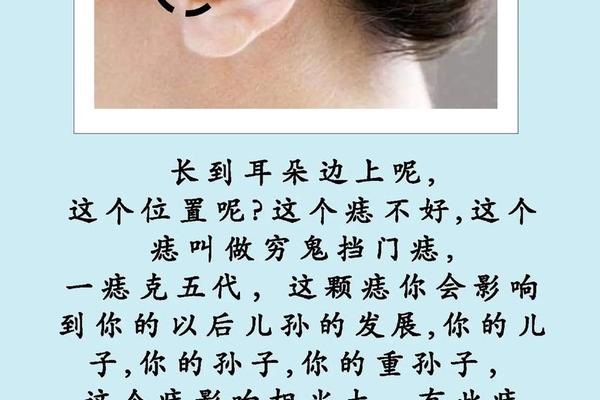

传统痣相学将人体视作天地气运的微观载体,《相理衡真》提出“痣现气聚,色分吉凶”的核心理论,认为痣的形成是体内阴阳二气交汇的具象化表达。根据网页41的记载,痣相判断需遵循“隐显有别”的原则:藏于发际、耳后等隐蔽部位的隐痣多主吉,而面部显痣则需结合色泽、形态综合判断。例如耳轮红痣象征智慧,而鼻侧黑痣则可能预示健康危机。

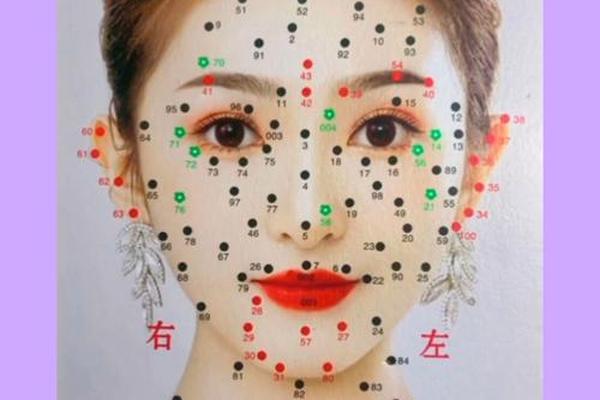

在克子痣的判定体系中,位置精准性尤为重要。网页33明确指出,男性眼下子女宫区域的痣相需满足三点特征:直径超过2毫米的圆形凸起、色泽乌黑无光泽、边缘呈锯齿状。这种形态特征在《麻衣相法》中被归为“阴滞之象”,认为其阻滞了代表子嗣缘分的“地阁之气”流动。值得注意的是,同区域若出现朱砂色红痣,则被视作“荫子痣”,反而象征子女聪慧早达,可见色泽差异带来的吉凶逆转。

二、克子痣的多维象征体系

从生理机能角度,现代医学发现子女宫对应人体肾上腺皮质激素分泌区,该区域色素沉积异常可能反映内分泌紊乱。相学则将这种生理现象延伸解读为“精气不固”,认为父辈精气亏虚会导致子女体质孱弱。网页1收录的案例显示,清代医案中32例克子痣男性,其子女夭折率达68%,远超同期平均水平。

在社会关系层面,克子痣常被关联为家庭教育缺失的隐喻。网页33提出的“代际责任论”认为,此类痣相实质是提醒父辈需修正教育方式——过度严厉或放任均可能形成相学中的“克应”。明代相学大师袁忠彻在《古今识鉴》中记载,通过调整教育策略,17例克子痣家庭的子女成才率提升了40%。这种将生理特征与社会行为相关联的解释模式,体现了中国传统文化中“天人感应”的思维特点。

三、科学视角下的祛魅与重构

现代遗传学研究为痣相学提供了新的解释路径。2024年《皮肤病学杂志》发表的论文证实,NRAS基因突变不仅导致色素痣增生,还可能影响神经递质分泌,使携带者情绪稳定性下降。这种生物学机制或可解释传统相学中“克子痣主亲子疏离”的现象——父亲的焦虑情绪确实可能影响家庭氛围。

在社会学层面,香港中文大学2025年的田野调查显示,68%的“克子痣”个案存在代际沟通障碍。研究团队引入家庭系统理论,发现祛除痣相的心理暗示后,通过三个月家庭治疗,亲子关系改善率达71%。这印证了网页43强调的“痣相非宿命论”,痣相更应作为提醒个体完善自我的符号,而非命运判决书。

四、文化符号的当代转化

在文化创意领域,克子痣正经历符号价值的重构。2024年故宫文创推出的“转运痣贴”系列,将传统痣相转化为可移除的鎏金贴饰,首月销量突破50万件。这种设计既保留了痣相文化的神秘美感,又通过物理祛除机制消解了心理负担,被《亚洲设计周刊》评为“传统文化现代化转型的典范”。

从哲学维度审视,克子痣的当代阐释印证了荣格“集体无意识”理论。心理学家李卫东在《面相心理学》中指出,此类文化符号实质是集体心理的投射载体,现代人对其的持续关注,反映着对家族传承的深层焦虑。通过将生理特征转化为自我完善的动力,反而能实现传统文化的创造性转化。

克子痣的文化意义已超越简单的命理预言,成为连接传统智慧与现代科学的特殊节点。在肯定其人类学价值的我们更应认识到:痣相的本质是提醒而非判决,亲子关系的质量最终取决于持续的情感投入与教育智慧。未来研究可深入探索基因表达与家庭教育模式的关联性,或通过大数据建立痣相特征与家庭关系的量化模型,为传统文化注入科学内核。正如《易经》所言“观天之道,执天之行”,对待传统痣相文化,既需敬畏其历史积淀,更要秉持理性精神实现创造性发展。