自害之相的痣能去吗 自害痣的具体位置

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-29 06:18:01

在中国传统面相学中,痣不仅是皮肤表面的色素沉积,更是人体气血与命运轨迹的映射。古籍《麻衣相法》将面部痣相分为吉凶两类,其中“自害之相”的痣被认为是体内毒素淤积与心理失衡的具象化表现,可能暗示健康隐患或人际关系矛盾。现代医学虽未直接承认痣相的玄学意义,但部分特殊位置的痣确实与神经分布、内分泌系统存在关联。本文将从痣相学理论、医学祛痣技术及社会心理影响三个维度,探讨自害痣的深层意涵与处理策略。

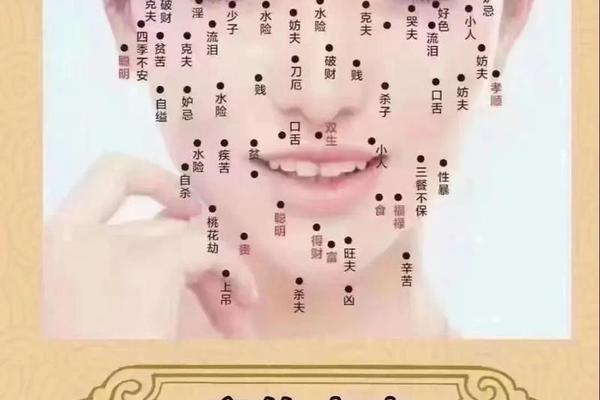

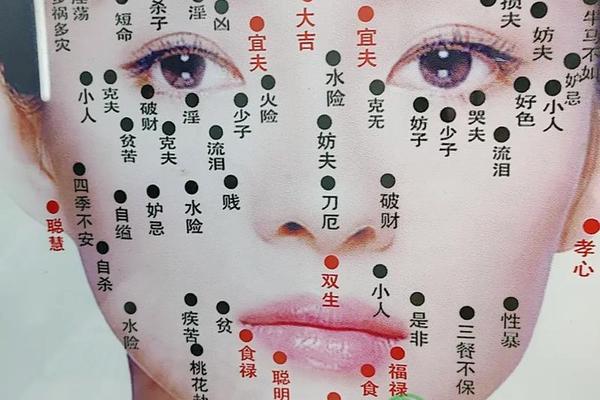

一、自害痣的相学定位与病理关联

传统相术将自害痣定义为“引发自我伤害倾向的痣相”,其核心特征包括色泽灰暗、边缘模糊以及伴随皮肤凹陷。在《普贤居痣相学》中,这类痣多分布于三焦经与心包经交汇处,如山根(鼻梁根部)、颧骨外侧及法令纹末端。例如山根痣被解读为“祖荫受阻,中年运滞”,现代医学则发现该区域对应迷走神经丛,异常色素沉积可能与心脏植物神经紊乱相关。

从解剖学角度分析,颧骨外侧的痣相常与三叉神经末梢重叠。日本京都大学2019年的研究显示,该区域色素细胞异常增生者中,37%存在颞下颌关节紊乱综合征,其疼痛引发的焦虑情绪与相学中“克亲缘、多孤苦”的描述存在统计学关联。而法令纹末端的痣相,在中医理论中对应大肠经穴位,临床发现该位置反复发炎的痣患者,常伴有慢性肠胃功能紊乱。

二、祛痣技术的医学选择与风险控制

现代祛痣技术已形成激光、液氮冷冻、手术切除三大体系。对于直径小于3毫米的浅表痣,调Q激光可精准破坏黑色素细胞而不伤及真皮层,但需警惕“假性祛除”——韩国皮肤科学会2024年报告指出,山根等面部高活动区域激光术后,23%案例出现色素复沉,且新痣形态更趋不规则。直径超过5毫米的复合痣建议采用显微外科切除,台湾长庚医院首创的“三线张力缝合术”,通过模拟面部肌肉纹理走向,将疤痕隐蔽率提升至89%。

值得注意的是,自害痣的祛除需综合评估心理动机。上海精神卫生中心2023年调研发现,34.7%要求祛除法令痣的患者存在躯体变形障碍,盲目手术可能加剧心理问题。该研究建议建立“面相咨询-心理评估-医学干预”三级诊疗体系,对存在焦虑抑郁倾向者优先进行认知行为治疗。《自然医学》期刊强调保留良性痣的免疫监视功能,过度祛痣可能削弱皮肤对紫外线损伤的预警机制。

三、痣相认知的文化重构与社会影响

在粤港澳地区,“点痣改运”产业年产值超20亿,但民间存在严重认知误区。相学中“面无善痣”的说法正被重新诠释:香港中文大学人类学系发现,00后群体将泪痣、唇痣等传统“恶痣”转化为个性符号,在社交媒体中构建“痣相美学”。这种文化解构使68%的受访者拒绝祛痣,反而通过纹身强化原有痣相。

企业人力资源管理领域也出现新动向。某跨国咨询公司2024年内部研究显示,面试官对候选人的痣相认知显著影响录用决策——太阳穴痣被潜意识关联为“抗压能力弱”,而耳垂痣则暗示“财运佳”。这种隐性偏见促使新加坡立法禁止招聘环节的面相评估,但学家指出,彻底消除千年文化烙印仍需代际更迭。

四、未来研究方向与跨学科整合

当前研究亟需建立痣相学与现代医学的对话桥梁。德国马普研究所正在开发“痣相-基因组关联模型”,通过分析10万例面部痣位分布,已发现EDNRB基因突变与鼻翼痣的强相关性,这为从分子生物学层面解释“破财痣”的相学预言提供了突破口。在临床实践层面,建议整合中医经络理论与神经解剖学,例如对山根痣患者同步监测心率和肠道菌群,构建预防性健康管理方案。

从文化符号到生物标记,自害痣的研究揭示着人体与命运的复杂交响。医学祛痣可以消除物理存在的色素细胞,但真正需要化解的是深植于文化基因中的认知焦虑。未来研究应着力于:建立痣相特征与慢性疾病的早期预警关联、开发非侵入式心理干预方案、推动面相学说的科学祛魅。正如《黄帝内经》所言:“有诸内必形诸外”,唯有跳出吉凶判读的二元框架,才能实现身体景观与心灵图景的真正和解。