痣相可靠不;痣相可信吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-28 09:16:02

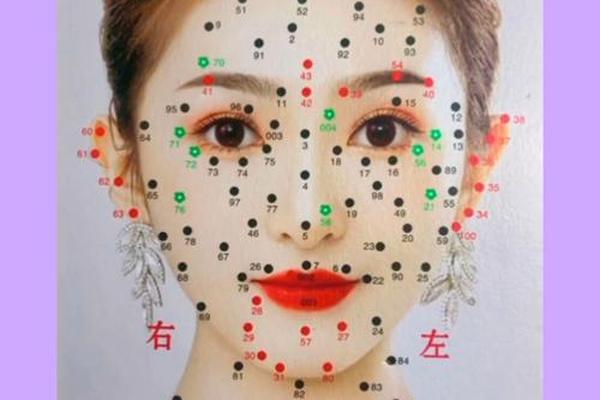

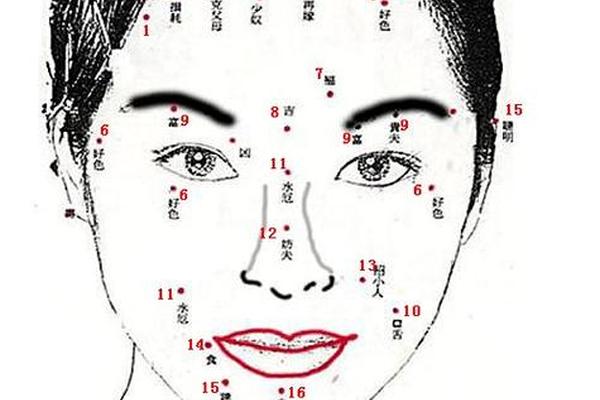

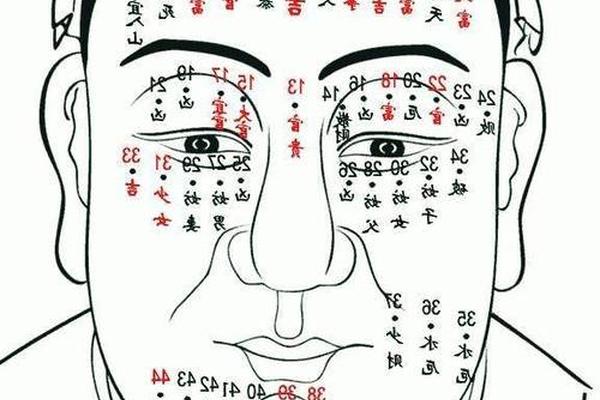

在人类漫长的历史中,人体上的痣始终被赋予超越生理现象的隐喻意义。从《史记》记载刘邦左腿七十二颗黑痣的“帝王之相”,到现代社交媒体上“富贵痣”“桃花痣”的热议,痣相学始终游走于神秘主义与经验主义的边界。这种以皮肤色素沉积为载体的“命运密码”,究竟是文化心理的集体投射,还是确有科学依据的生命密码?本文将结合医学实证与文化研究,解析这一古老命题的现代启示。

一、科学与迷信的碰撞

现代医学对痣的本质已有清晰界定:痣是黑素细胞在表皮或真皮层聚集形成的良性肿瘤,其形成受基因、紫外线、激素等多重因素影响。2025年最新研究显示,直径超过3毫米的痣数量与黑色素瘤死亡率显著相关,男性患者中痣数量≥3的死亡风险较无痣者高出近3倍。这类数据揭示的,是痣作为生物标志物的医学价值,而非相学所谓的命运征兆。

但痣相学主张的“位置决定论”在科学框架下难以立足。医学影像学证实,痣的分布具有随机性,同一家族成员的痣位置并无遗传规律。更关键的是,痣相学核心理论“面部十二宫”缺乏解剖学依据——例如声称“鼻翼痣主破财”的说法,与鼻腔黏膜的神经血管分布毫无关联。美国皮肤病学会2024年发布的《色素性皮损诊疗指南》明确指出,除黑色素瘤风险监测外,无需对痣进行吉凶解读。

二、文化符号与集体心理

痣相学在中国传统文化中构建起精密的话语体系。《相理衡真》将面部比作大地,痣被分为“善痣如秀木,恶痣如秽草”。这种象征系统实则映射着农耕文明对自然秩序的崇拜:额头象征天,痣的吉凶对应“天时”;下巴象征地,痣的位置关乎“地利”。明代相书《神相全编》更将特定痣位与科举功名直接关联,实则是封建社会阶层流动焦虑的心理补偿。

在当代,这种文化基因展现出强大适应性。社交媒体上贵人痣相话题阅读量超10亿,美妆博主将“泪痣妆”塑造为时尚符号,实质是将传统命理转化为审美资本。心理学研究揭示,相信痣相者多存在“控制幻觉”——通过赋予随机生理特征以意义,获得对不确定性的掌控感。这种心理机制,恰如古人观星占卜的现代变体。

三、医学视角的警示

临床医学为痣的解读提供全新维度。哈佛大学团队追踪10万例病例发现,上肢痣数量与黑色素瘤转移风险呈正相关,这种关联存在显著性别差异:男性每增加1颗痣,死亡风险上升12%,而女性仅上升5%。研究同时揭示,痣数量多的男性患者Breslow厚度(肿瘤侵袭深度指标)更易超过4mm,这为预后评估提供了量化依据。

但医学警示常被误读为“凶兆验证”。2023年某网红因点除“恶痣”延误黑色素瘤治疗,正是混淆了医学指征与文化象征的典型案例。皮肤科医生强调ABCDE法则(不对称、边界不清、颜色不均、直径>6mm、进展变化)才是判断依据,而非相学所谓“眉间痣克夫”“嘴角痣招桃花”等玄虚之说。

四、个体认知与社会影响

在认知层面,痣相信仰存在双重悖论。行为经济学实验显示,告知参与者“鼻梁痣旺财”后,其风险决策中的冒险倾向提升23%,这种心理暗示可能扭曲理性判断。点痣产业年产值超50亿元,但85%的消费者坦言“只为美观,不信命运”,折射出传统文化符号在现代消费主义中的工具化转向。

社会学家指出,痣相学的持续流行反映着现代性困境。在风险社会中,当制度性保障难以消除生存焦虑时,人们转向“身体命理”寻求慰藉。但这种寄托可能带来实质伤害:某相亲平台数据显示,21%的用户因对方“恶痣”拒绝交往,这种基于文化偏见的决策模式,实质构成新型歧视。

痣相学的生命力,根植于人类解释世界的永恒冲动,但其吉凶论断缺乏科学实证支撑。现代人应以双重视角审视这一文化现象:既要承认其作为民俗记忆的史料价值,更要警惕非理性认知带来的医学风险与社会偏见。未来研究可深入探索两个方向:一是痣相信仰与文化心理的互动机制,二是建立痣特征数据库与AI诊断模型的结合应用。毕竟,真正的“命运密码”,藏在科学认知与人文关怀的辩证统一中。