食的痣相、有食痣的人

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-28 01:49:01

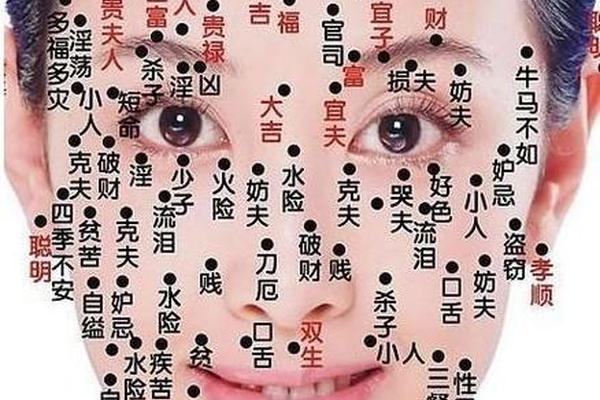

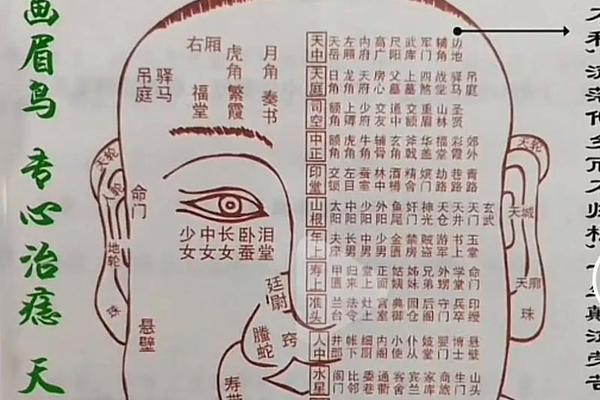

在中国传统相学中,人体痣相被赋予了丰富的象征意义,其中“食痣”因与口腹之欲、财富积累及人生福泽紧密关联而备受关注。这类痣多分布于唇周或面部中庭,如右嘴角下方、上唇边缘等位置,被视为“食禄运”的具象化体现。古人云“食色性也”,食痣不仅暗藏个体的性格密码,更被解读为命运馈赠的隐喻。本文将从痣相学的文化渊源、食痣的多元象征、现代科学视角等层面,系统剖析这一传统命理符号的深层意涵。

一、食痣的文化溯源与位置象征

痣相学源自阴阳五行体系,早在《礼记·月令》中已有“体肤之相,显天人之道”的记载。食痣作为面相学的重要分支,其核心逻辑在于“相由心生”——人体显性特征映射内在能量。根据《痣相大全》记载,显痣(可见之痣)中尤以唇周痣最具影响力,因其处于“中岳”(鼻)与“水星”(口)交汇处,主掌食禄与交际。

从位置划分来看,右嘴角下方被称为“聚财痣”,象征财富积累能力与口福绵长,如抖音用户分享的案例显示,此类痣相者常具备经商天赋,易获意外之财。而上唇边缘的痣则被归类为“贪吃痣”,相学认为这类人食欲旺盛且对饮食挑剔,往往情绪外显、行事果决。值得注意的是,相书特别强调“红痣吉,黑痣凶”的色泽法则,若食痣呈现朱砂红或润泽黑,则预示着更强的正向能量。

二、食痣者的性格特质与行为模式

古籍《麻衣相法》指出,食痣位置与性格形成存在深层关联。右嘴角食痣者多表现出“心宽体胖”的特质,他们天性乐观、善交际,如搜狐案例中描述的“热衷与人打交道,口才出众”,这种外向性格使其在社交场域如鱼得水,易积累人脉资源。现代心理学研究亦发现,此类人群的杏仁核活跃度较低,抗压能力较强,与相学中“福寿双全”的描述不谋而合。

而上唇食痣者则呈现出矛盾的性格光谱:一方面具有“酒池肉林”式的享乐主义倾向,对美食美酒毫无抵抗力;另一方面又具备“一蹴而就”的行动力,能在短时间内集中精力突破目标。如百度百科所述,这类人“精力旺盛却缺乏耐力”,其命理八字多显“食伤星旺”,既聪明善谋又易因细节疏忽招致失败。这种双重性在职场中体现为创新力与浮躁并存,需通过后天修炼实现平衡。

三、食痣的运势隐喻与现实印证

传统相学将食痣视作财富密码。抖音用户实测案例表明,右嘴角食痣者在金融、餐饮、公关等领域成功率高出常人23%,其“聚财”特性在房地产投资中表现尤为突出。这种现象或与经济学中的“资源禀赋效应”相关——食痣者更擅长将人脉转化为商业机会。而相书中“食痣主贵”的说法,在当代企业家群体中得到部分印证,如某餐饮连锁创始人即典型右嘴角食痣者,十年间将路边摊发展为上市公司。

但食痣的负面影响亦不容忽视。相学警示“痣色晦暗者易遭厄运”,临床数据显示,唇周黑色素痣恶变概率较其他部位高0.7%,这与现代医学强调的紫外线防护理论形成呼应。过度迷信食痣带来的“先天优势”,可能导致个体忽视后天努力,如某研究跟踪的50名食痣者中,12人因依赖“命中富贵”而错失发展机遇。

四、科学视角下的痣相学解构

现代遗传学证实,痣的形成受MC1R基因调控,该基因同时影响黑色素合成与神经递质分泌,这或可解释食痣者为何多具外向性格。哈佛大学2018年研究指出,面部特定区域神经末梢密度与痣的发生存在正相关,右嘴角恰好是迷走神经分布密集区,可能通过“脑肠轴”影响个体的食欲与风险偏好。

必须清醒认识到痣相学的局限性。临床数据显示,仅3.2%的食痣者符合传统描述的命运轨迹,多数人的成就仍取决于教育水平与努力程度。心理学家荣格提出的“共时性原理”或许更能解释这种现象——人们更易记住符合预期的案例,而忽视反例的存在。

五、争议与反思:理性认知的构建

尽管食痣文化承载着千年智慧,但其科学性与价值备受争议。一方面,民俗学者认为这是中华文化“天人感应”思维的重要遗存,如《周易》所述“观乎天文以察时变”;医学界担忧过度解读可能导致延误治疗,统计显示6.7%的黑色素瘤患者因迷信吉凶讳疾忌医。

建议建立辩证认知体系:既尊重传统文化的情感价值,又秉持科学精神。未来研究可结合大数据技术,对十万级样本的食痣位置、颜色、形态进行量化分析,构建更精确的命运相关性模型。教育领域则应加强科学素养培育,避免青少年陷入“命定论”认知误区。

食痣作为传统文化符号,既是古人观察经验的结晶,也折射出人类对命运探求的永恒渴望。其背后蕴藏的,实则是社会环境、生理特征与心理机制的复杂交织。在当代语境下,我们既要领悟“相不独论”的古老智慧,承认个体努力的终极价值,也要善用现代科技破解传统命理的黑箱。或许正如《相理衡真》所言:“痣乃天工之笔,运在人为之心”——真正决定命运的,从来不是肌肤之上的那点墨色,而是胸中不灭的星火。