眉毛上一颗痣相小肉瘤—眉毛上长了个肉瘤

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-28 07:40:02

眉毛区域出现肉瘤或痣样增生,本质上是皮肤组织的异常病变。根据临床研究,这类病灶的形成可能涉及毛囊结构异常、腺体阻塞、病毒感染或细胞增殖失控等多种机制。例如,皮脂腺囊肿(即粉瘤)因皮脂腺导管阻塞导致分泌物潴留,形成质地坚硬的包块,若继发感染还会伴随红肿疼痛。而寻常疣则由人瘤病毒(HPV)感染引发,表皮细胞异常增生形成粗糙的赘生物,具有传染性。脂肪瘤作为良性软组织肿瘤,由成熟脂肪细胞无序堆积构成,触感柔软且边界清晰。

值得注意的是,某些病灶可能具有潜在恶性风险。例如,骨化性纤维瘤虽属良性,但长期未治疗可能侵袭周围骨质,导致神经压迫或组织变形。而黑色素瘤作为恶性皮肤癌,早期可能伪装成普通色素痣,但会快速增大、边缘模糊或颜色不均。临床案例显示,一名54岁患者因眉弓处包块未及时就医,最终确诊为骨化性纤维瘤并需手术切除,这提示对任何持续性增生的皮肤异常都应保持警惕。

二、诊断与鉴别:科学手段的应用

准确识别眉毛肉瘤的性质需依赖医学影像与病理检查。常规诊断流程包括触诊观察病灶的质地、活动性,辅以超声或CT评估深层组织受累情况。例如,皮脂腺囊肿通常与皮肤粘连且中央可见黑头样开口,而疖肿则表现为红、肿、热、痛的炎性结节,顶端可能形成脓栓。对于疑似恶性病变,医生建议通过组织活检确认细胞异型性,如黑色素瘤的ABCDE法则(不对称、边缘不规则、颜色不均、直径超6毫米、动态变化)是重要鉴别标准。

误诊风险常源于病灶外观的相似性。例如,丝状疣与皮赘均呈蒂状突起,但前者由HPV感染引起,后者则为胶原纤维增生,需通过病毒检测区分。临床统计显示,约12%的皮肤肿物初诊为良性,但病理复查后修正为恶性,这凸显了精准医疗的必要性。

三、治疗手段:从保守到手术干预

治疗方案需根据病灶性质个体化制定。对于毛囊炎或疖肿等感染性病变,局部涂抹莫匹罗星软膏、夫西地酸乳膏等抗生素可有效控制炎症。若形成脓肿,则需切开引流以加速愈合。而寻常疣等病毒性病变需采用冷冻、激光或光动力疗法破坏疣体,并联合干扰素增强免疫应答。

手术切除适用于体积较大或存在恶变风险的病灶。例如,皮脂腺囊肿需完整剥离囊壁以防复发,术后缝合技术直接影响瘢痕形态。案例显示,一名患者在协和医院接受眉部切痣手术,医生通过精细缝合减少了对毛囊的损伤,术后恢复良好。对于侵袭性肿瘤如骨化性纤维瘤,手术需兼顾病灶清除与功能重建,如眶缘修复术可避免面部凹陷。

四、文化与心理:社会认知的影响

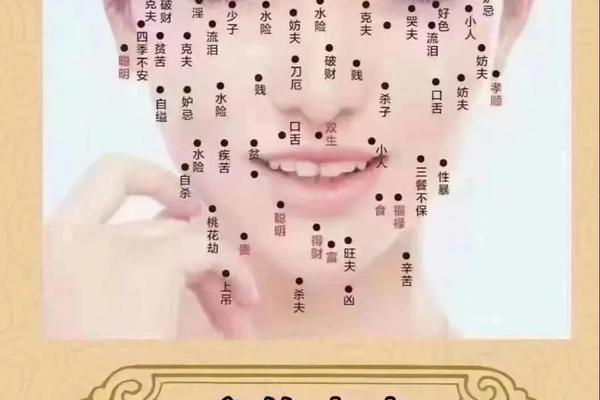

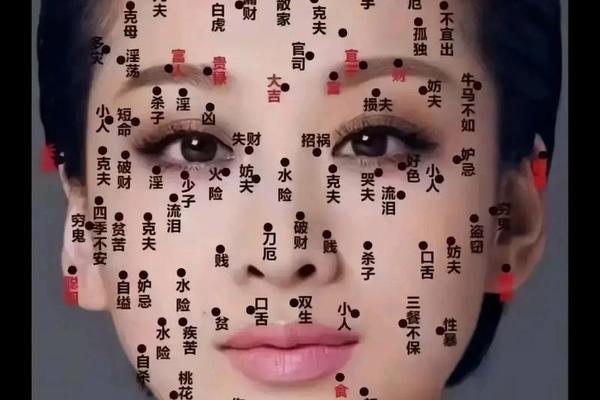

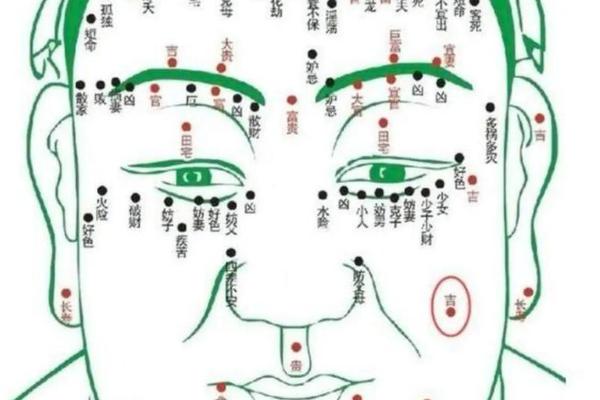

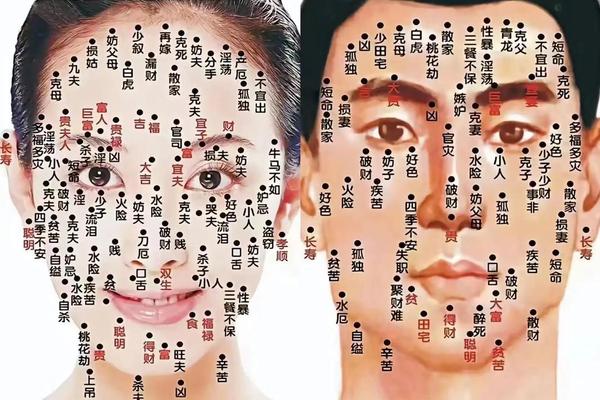

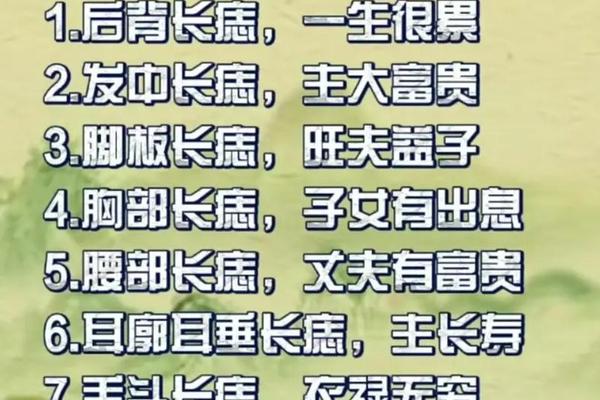

在传统文化中,眉毛痣相被赋予吉凶寓意。面相学认为眉中痣象征智慧,而眉头痣则关联是非纠纷,这种观念导致部分患者延误治疗。调查显示,约23%的求医者因迷信“善痣不可祛”而拒绝手术。然而医学研究证实,痣的形态与命运无关,其本质是黑色素细胞聚集或表皮增生。

心理干预同样重要。眉部病灶可能引发外貌焦虑,尤其对社交活跃人群。临床建议医生在治疗中融入心理疏导,帮助患者平衡健康需求与审美期待。例如,激光去痣后可通过纹绣技术修复眉毛形态,或使用维生素E联合凡士林促进毛发生长。

五、预防与日常护理策略

降低眉部病变风险需多维度防护。日常清洁可减少毛囊阻塞,避免使用刺激性化妆品。防晒至关重要,紫外线不仅加速皮肤老化,还可能诱发细胞癌变。对于易摩擦部位(如眼镜架接触区),建议定期检查皮肤变化。

高风险人群(如有家族肿瘤史或免疫缺陷者)应每年进行皮肤镜检查。若发现病灶增大、出血或瘙痒,需立即就医。避免自行挤压或药水点痣,不规范操作可能加剧感染或刺激细胞恶变。

总结与展望

眉毛区域的肉瘤或痣样增生涵盖从良性增生到恶性肿瘤的广泛谱系,其诊断与治疗需整合临床、病理及影像学证据。当前医疗技术已能实现微创切除与功能修复,但公众认知误区仍是早期干预的主要障碍。未来研究可聚焦于无创诊断技术(如AI皮肤镜分析)或靶向基因疗法,以提升疗效并降低复发风险。建议患者摒弃迷信观念,建立科学健康观,在发现异常时及时寻求专业评估,方能最大限度保障健康与生活质量。