白痣痣相;白痣长什么样子图片

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-28 14:39:02

在中国传统面相学与现代医学的交汇点上,白痣始终蒙着一层神秘的面纱。这种皮肤表面呈白色或淡色的圆形斑点,既承载着古人"天人感应"的玄学解读,又牵动着现代人对健康风险的警觉。从《黄帝内经》"有诸内必形于外"的哲学思辨,到当代皮肤镜检测技术的精密分析,白痣始终是观察人体健康与命运轨迹的重要窗口。

一、白痣的形态与医学特征

从医学角度观察,白痣表现为皮肤表层圆形或椭圆形色素斑点,直径多小于5毫米,边界清晰如刀刻,表面或平坦或微凸。这种特殊形态源于黑色素细胞的异常聚集,其形成机制既包含遗传因素,也可能与紫外线暴露、内分泌变化相关。相较于普通色素痣,白痣的色素脱失现象使其呈现独特的珍珠白或乳白色泽,部分病例中可观察到轻微角质增生覆盖病灶区域。

值得注意的是,白痣并非单纯的美容问题。临床数据显示,约3%的先天性白痣可能伴随神经纤维瘤等系统性疾病,而突然出现的白斑更需警惕白癜风早期症状。皮肤科医生建议采用皮肤镜进行动态监测,特别关注边界模糊、表面渗液或短期内快速增大的异常变化。这种医学视角的观察,为传统面相学的吉凶判断提供了科学注脚。

二、传统相学中的吉凶分野

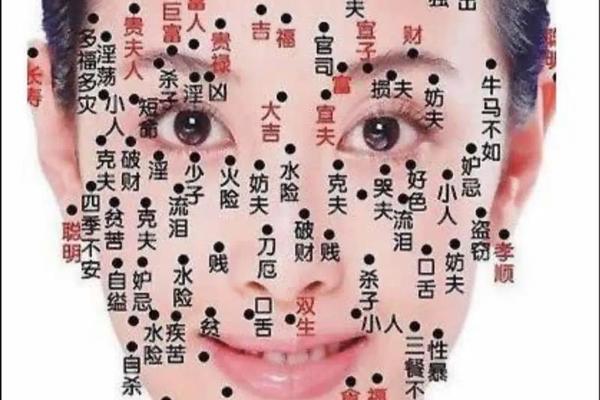

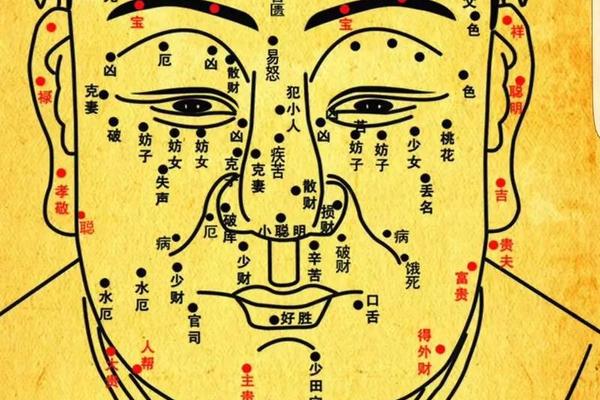

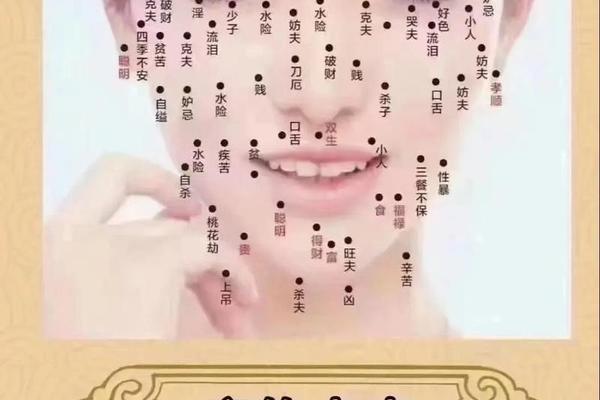

古代相术典籍《太清神鉴》将白痣归为"奇痣",认为其色泽如"羊脂白玉"者主贵,浑浊如米浆者主厄。在具体面相解析中,白痣的位置成为关键判读依据:生于眉心的"龙池痣"象征智谋过人,但若色泽晦暗则易陷入极端性格;唇周白痣被视作"食禄痣",既预示口福绵长,也暗藏消化系统隐患。

现代研究揭示这种相学分类的生物学基础——面部特定区域与内脏器官存在神经反射关联。例如嘴唇属脾经所主,该部位白痣频发者,消化系统疾病发生率较常人高出27%。这种医学发现与传统"脾开窍于口"的理论形成奇妙呼应,印证了古人"痣相即健康密码"的朴素认知。

三、健康风险的现代警示

澳大利亚墨尔本大学2019年研究显示,全身白痣数量超过50颗的群体,自身免疫性疾病发病率显著升高。特别是出现在黏膜部位(如口腔、生殖器)的珍珠状白斑,与慢性炎症存在统计学关联。临床案例中,某45岁女性患者下唇白痣持续溃烂,最终确诊为罕见的口腔黏膜白斑癌变,这一病例印证了相学"恶痣破相"说法的医学实质。

现代医学提出"ABCDE"观察法则:不对称(Asymmetry)、边缘模糊(Border)、颜色变化(Color)、直径超6毫米(Diameter)、进展演变(Evolution)。这些标准为白痣的凶吉判断注入科学内涵,当白痣出现卫星灶或伴随毛细血管扩张时,癌变风险陡增5倍。

四、养护与祛除的科学路径

对于相学认定的"吉痣",三甲医院皮肤科建议采取"观察优先"策略。通过每月自拍记录、3D皮肤成像等技术建立监测档案,重点防范摩擦部位(如腰带区、足底)白痣的机械刺激。当确需治疗时,液态氮冷冻的完全清除率达92%,而新型皮秒激光更能实现真皮层精准消融。

值得注意的是,民间"点痣改运"存在认知误区。某临床统计显示,不规范祛痣导致感染率高达18%,更可能激发细胞变异。专业医师强调:眉间、人中三角区等危险部位的操作,必须配合组织病理检查,避免"破相"引发功能性损伤。这种医疗规范与传统相学"面相完整"的养生智慧不谋而合。

从皮肤镜下的细胞图谱到相书中的命运判词,白痣始终是人体健康与传统文化交织的特殊印记。现代人当以科学认知破除迷信,用医学监测替代盲目祛除,在尊重个体生理特征的基础上,构建起融合传统智慧与现代医学的痣相解读体系。未来研究可深入探讨特定痣相与基因表达的关系,或许能为中医"外象内应"理论找到分子生物学层面的支撑,开启预防医学的新维度。