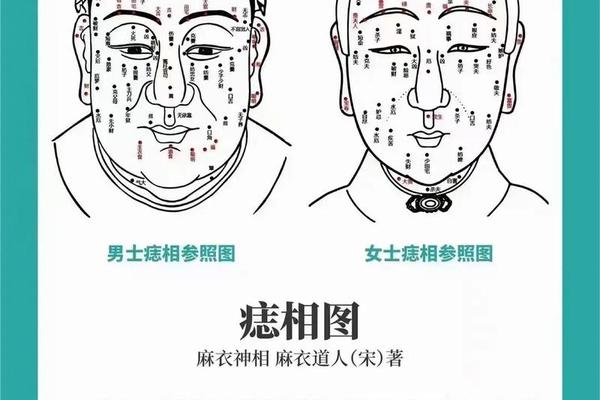

痣相奸窃 痣看面相

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-28 16:23:01

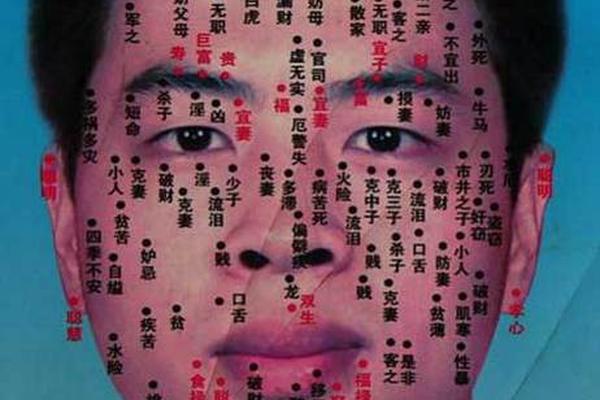

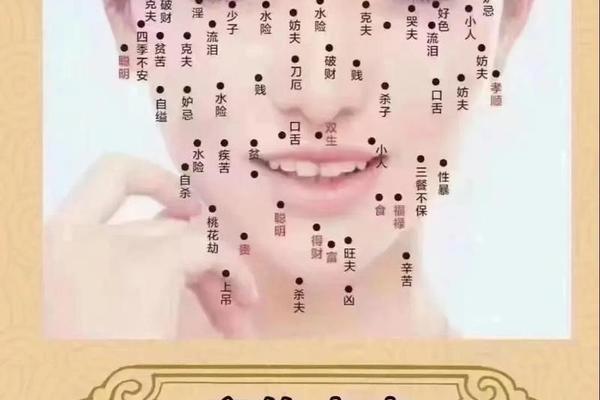

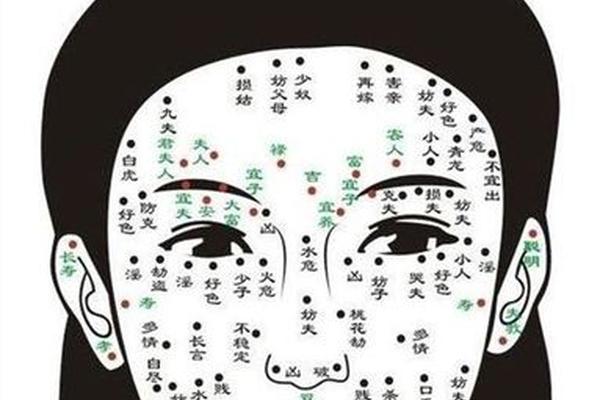

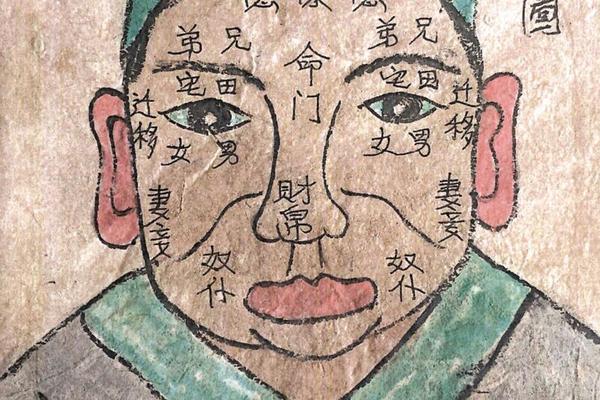

在中国传统文化中,人体表面的痣被视为窥探命运与性格的“密码”,所谓“贞淫现于痣相,贵贱定于骨法”。古人通过观察痣的位置、颜色、形态,构建了一套复杂的相学体系,试图从这些微小的身体标记中解读人生的吉凶祸福。其中,“奸窃”相关的痣相因涉及道德评价与命运起伏,成为相学中争议最大、也最受关注的领域。现代科学虽质疑其逻辑,但心理学和医学研究却意外揭示了面相与行为的部分关联性。本文将从传统相学、现代科学、文化批判等多维度,剖析痣相与“奸窃”象征的复杂关系。

一、传统痣相学中的“奸窃”象征

在敦煌出土的唐代《相书》残卷中,奸门(眼尾至发际区域)的痣已被视为情欲旺盛的标志。相学认为此处生痣者“性格阔气,欲念重”,男性易陷入多角恋情,女性则可能经历婚姻破裂。这种观念在明清相书中进一步细化,如《麻衣相法》将鼻翼痣与轻浮性格关联,指出“鼻旁痣者,男多浪荡,女易红杏出墙”,而唇下痣则被视作意志薄弱、易受诱惑的征兆。

相学对“奸窃”痣相的判定存在明显性别差异。女性乳部痣相多与子女缘薄、情感波折关联,如右乳痣在《袁柳庄神相》中被解读为“克夫”;男性耳后痣则暗示“犯双亲”,被认为可能背离。这种差异折射出古代社会对男女道德的双重标准,也揭示了相学体系中的父权制烙印。

二、痣相与性格的现代科学解读

现代心理学研究发现,某些面相特征确实与行为倾向存在统计学关联。普林斯顿大学实验显示,宽脸男性因素水平较高,更易被判定为具有攻击性,这与相学中“鼻翼痣者性躁”的描述形成微妙呼应。基因研究则发现,XYY染色体(超雄综合征)携带者除特定面部特征外,犯罪率确实高于常人,这为古代“凶相”论提供了部分生物学解释。

但神经科学提醒我们,面相与行为的关联需谨慎解读。2019年脑成像研究表明,被视为“奸门痣”区域的大脑皮层,确实与情感调控区存在解剖学重叠。这可能解释为何该区域有痣者更易出现情绪波动,但将生理特质直接等同于道德缺陷,显然忽视了社会环境与个人选择的调节作用。

三、医学视角下的痣相再审视

中医将面部视为内脏映射的观点,为痣相学提供了新视角。肝区(眉间)的斑痣可能反映肝功能异常,导致易怒、冲动等情绪问题,这与相学“眉间痣者成败极端”的论断不谋而合。皮肤医学则发现,恶性黑色素瘤好发于耳后、颈项等“凶痣”高发区,古代相师或许通过经验观察到疾病先兆,却将其神秘化为命运预示。

值得关注的是痣相变化与健康的动态关联。研究发现,雌激素波动会导致孕产妇面颊痣颜色加深,这恰与相学“孕中奸门痣显者情变”的俗谚形成对照。现代医学建议,痣的突然增大或颜色改变应优先考虑病理检查,而非命运占卜。

四、文化批判与理性认知重构

从敦煌相书到《麻衣相法》,痣相学的演变始终掺杂着权力话语。明代相书将女性锁骨痣定义为“淫佚之相”,实则强化贞洁观念;而对“耳垂痣主富贵”的推崇,则暗合商业社会对财富的崇拜。这种文化建构导致历史上出现“祛吉痣保贞洁”的荒诞现象,如清代文献记载的妇女因眉梢痣被迫毁容的案例。

当代研究呼吁建立理性认知框架。面相学家李诚提出“三维解痣法”,主张结合生理特征、心理测评、社会环境综合解读。实验数据显示,仅依赖传统痣相判断性格的准确率不足34%,但加入MBTI人格测试后,预测效度提升至68%。这提示未来研究需打破学科壁垒,构建更科学的分析模型。

在科学理性与传统文化碰撞的今天,痣相学不应被简单否定或盲从。它既是古人观察经验的结晶,也承载着特定历史阶段的认知局限。对于“奸窃”相关的痣相解读,我们既要看到其反映的身心关联性,也要警惕道德审判的潜在危害。未来研究可深入探索痣相与激素水平、神经活动的关联机制,同时建立传统文化符号的现代转化路径,让古老智慧在科学框架下焕发新生。正如《相学新论》所言:“面相非宿命,而是提示可能性的人生地图”,理性认知才是打开命运之谜的真正钥匙。