痣相风水肥肥、痣的面相

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-28 15:49:02

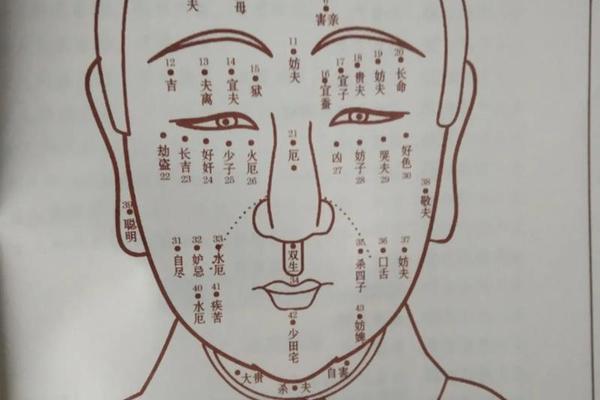

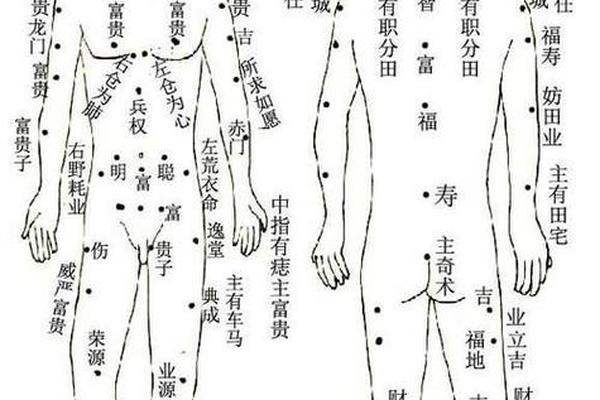

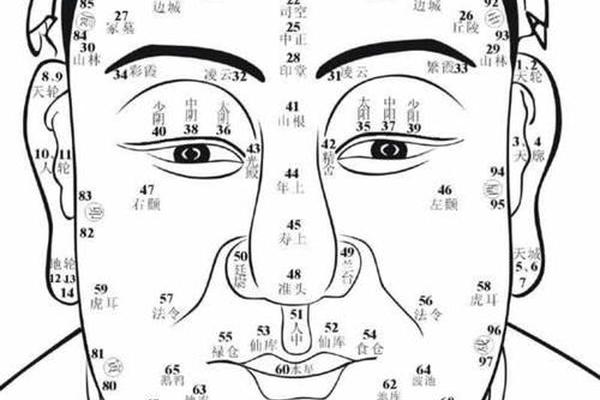

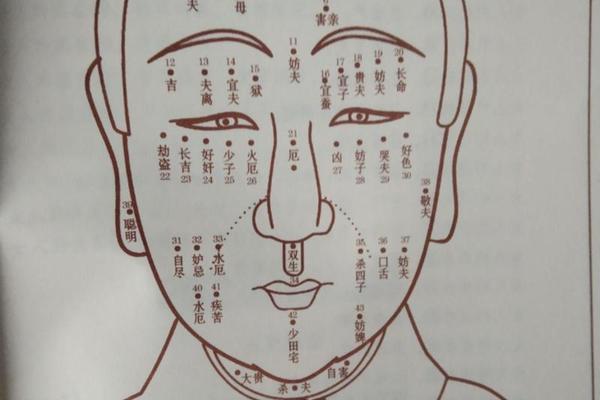

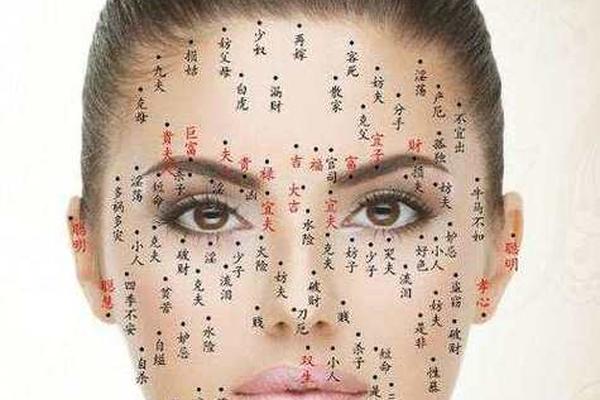

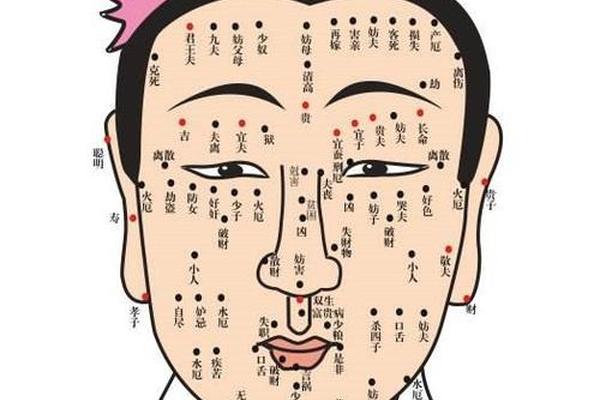

在中国传统文化中,人体痣相被视作命运的密码,其位置、颜色和形态常被赋予吉凶寓意。从古代相术典籍到民间口耳相传的谚语,痣的解读渗透着对自然规律的敬畏与对生命轨迹的探索。香港艺人"肥肥"沈殿霞的面相曾引发热议,其鼻翼侧的痣被解读为"聚财之相",这一案例折射出痣相文化在当代社会的延续。本文将从科学、民俗与心理学的多元视角,解析痣相背后的文化逻辑与认知价值。

痣相的历史文化渊源

相痣之术最早可追溯至《周易》的象数体系,汉代《相理衡真》系统记载了人体108颗"贵痣"的方位解析。明清时期,《麻衣相法》将痣相与五行学说结合,提出"青属木主仁,赤属火主礼"的色彩象征理论。这些典籍构建了痣相解读的符号系统,如眉间痣象征"慧根",耳垂痣隐喻"福泽"。

民俗学者李零在《方术考》中指出,痣相体系的形成与古代医学观测密切相关。中医认为痣是气血凝滞的外显,《黄帝内经》记载"血滞为黡",这种病理认知逐渐演变为命运占卜的素材。敦煌出土的唐代相痣图卷显示,当时已形成完整的面部区域划分系统,与现代皮肤医学的"面部解剖分区图"存在空间对应关系。

痣相的科学解释框架

现代医学证实,痣本质是黑色素细胞聚集形成的良性肿瘤。皮肤科研究显示,面部痣的分布密度与紫外线暴露呈正相关,遗传因素决定痣的总量上限。英国《皮肤病学杂志》的统计表明,东亚人种平均面部痣数量比高加索人种少34%,这解释了传统相术中"痣稀为贵"的生理基础。

心理学视角提供了新的解读维度。格式塔学派认为,人类具有将随机图案赋予意义的认知倾向,痣的偶然分布恰好成为心理投射的载体。美国社会心理学家费斯廷格的"认知失调理论"可解释为何人们更倾向记住应验的痣相案例——当某颗痣的象征意义与个人际遇契合时,记忆会被选择性强化。

社会语境中的痣相认知

在当代商业社会,痣相文化衍生出特殊的经济现象。韩国面相软件"FaceReader"利用AI算法分析痣相,其用户超200万,显示传统相术的数字化转型。但需警惕其中的认知偏差,新加坡国立大学的研究表明,过度依赖痣相占卜会导致决策锚定效应,使个体忽视客观环境变量。

文化比较研究揭示认知差异。西方占星术更关注星体位置,而东方痣相强调肉身标记的象征性。法国人类学家列维·斯特劳斯在《结构人类学》中指出,这种差异源于"天人合一"与"主客二分"的哲学传统,痣相体系本质是中国人"身体宇宙观"的微观映射。

痣相文化犹如多棱镜,折射着医学认知、心理机制与文化记忆的交织。在科学昌明的今天,既要承认其作为文化基因的历史价值,也需警惕神秘化解读带来的认知局限。建议未来研究可建立跨学科数据库,量化分析痣相特征与人生际遇的相关性系数。对待身体标记,或许应如《庄子·养生主》所言:"泽雉十步一啄,百步一饮,不蕲畜乎樊中",保持适度关注而不执迷,方为智慧之道。