痣相应该相不相信(痣和面相有关系是迷信吗)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-29 04:36:01

人类对命运的探索从未停歇,面相学作为古老的文化现象,始终在科学与玄学之间游走。其中,痣相作为面相学的重要分支,既承载着“痣有定数”的神秘主义想象,又与医学、心理学等领域产生微妙关联。这种跨越千年的认知冲突,折射出人类对自身命运既敬畏又求真的复杂心态。当代社会,当医学已能解剖痣的生理本质,心理学揭示了面相与性格的潜在联系,重新审视痣相的合理性,实则是对传统文化与科学认知边界的一次再探索。

一、传统文化中的痣相理论

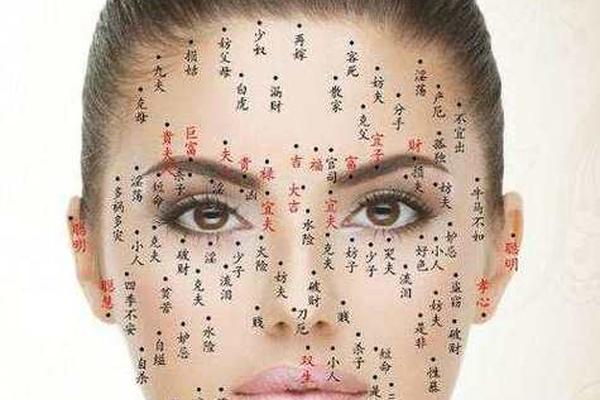

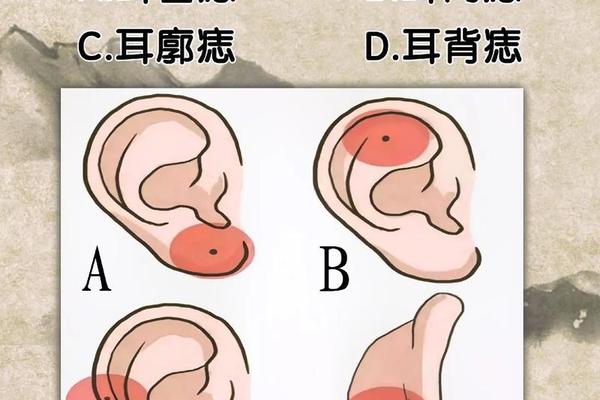

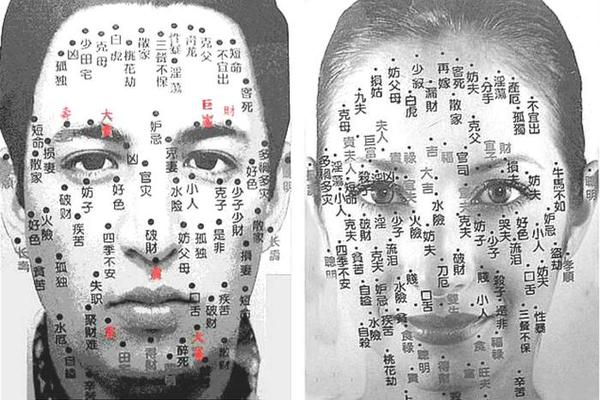

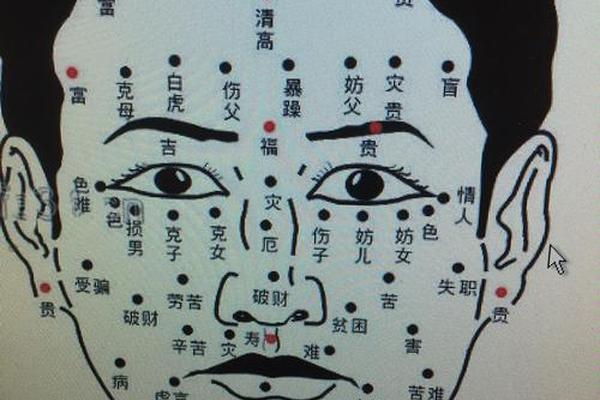

痣相学在中国传统文化中占据独特地位,《麻衣相法》《柳庄相法》等典籍将人体各部位的痣赋予吉凶寓意。例如,眉间痣被解读为“官禄痣”,象征仕途亨通;耳垂痣则被视为“福寿痣”,预示长寿安康。这些理论源于古代医相同源的思想,《黄帝内经》提出“有诸内必形诸外”,认为人体外部特征与内在脏腑功能存在对应关系。在五行学说框架下,痣的颜色、形态被纳入阴阳平衡体系,如朱砂痣属火主贵,黑痣属水主财,形成了一套自洽的解释系统。

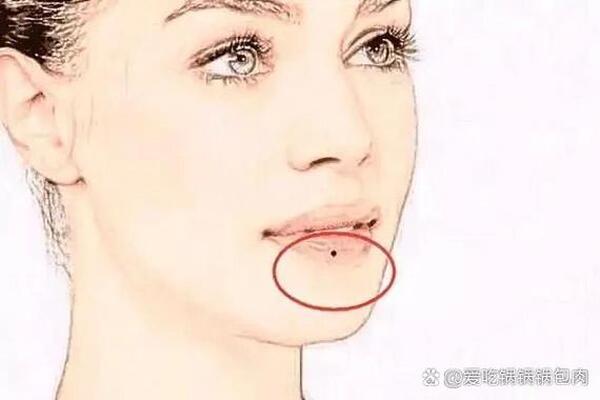

但这种理论体系存在显著局限。相书中对同一痣位的解释常自相矛盾,例如唇上痣在《麻衣相法》中象征口福,而《柳庄相法》却认为易招口舌是非。更关键的是,传统痣相缺乏可验证的因果链条,其论断多依赖经验归纳而非实证研究。如“颧骨痣主权势”的说法,实则是将权力阶层的外貌特征反向推导为因果,这种归因方式易陷入“幸存者偏差”的逻辑谬误。

二、现代医学视角下的痣

从医学角度看,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的良性皮肤肿瘤,其形成受遗传、紫外线、激素等多重因素影响。临床研究显示,痣的分布具有随机性,约99%的色素痣不会恶变,真正需要警惕的是直径超过5mm、边缘模糊或短期内快速变化的“高危痣”。医学界提出的ABCDE鉴别法则(不对称、边界不清、颜色不均、直径过大、快速演变),完全基于病理学观察,与传统文化中的吉凶判断毫无关联。

值得注意的是,某些传统痣相描述与医学发现存在偶然重合。例如“鼻翼痣易破财”的说法,在医学上对应鼻部皮肤易受摩擦刺激,可能增加黑色素瘤风险。但这种表面相似性不能证明传统理论的科学性,正如古代将癫痫视为“鬼附身”,现代医学揭示其神经病理机制后,神秘主义解释自然被证伪。

三、心理学与面相的潜在关联

心理学研究为面相学提供了新的解读维度。道林·格雷效应指出,长期情绪状态会塑造面部肌肉走向,例如长期抑郁者易形成眉间纹,乐观者笑肌更发达。这种“相由心生”现象,或可解释为何传统相术将“三庭饱满”视为福相——饱满的面部肌肉往往与营养充足、情绪稳定相关。2014年的一项跨文化实验显示,眼距较宽、下巴尖削的面相更易被判断为高智商群体,这种认知偏差可能源于对“聪慧”特质的刻板印象。

但心理关联不等同于命运决定论。加拿大心理学家Nichola Rumsey的研究表明,面相更多反映个体的生活状态而非先天命格,例如双下巴在17世纪象征富贵,现代则与肥胖症关联。所谓“耳垂厚大主福寿”,实质是耳垂脂肪组织丰富与心血管健康的正相关性,这种生理特征可通过健康管理改变,与宿命论无必然联系。

四、科学认知与文化符号的边界

将痣相完全归为迷信存在认知简化风险。人类学家Bates指出,面相符号系统实质是古代社会的“生物社会学编码”,通过将身体特征符号化来建立社会秩序。例如“额中痣主贵”的论断,可能源于古代贵族多戴冠冕导致前额色素沉淀,这种后天特征被神话为先天贵胄标志。从文化人类学视角看,痣相是集体经验的故事化表达,其价值不在于预测未来,而在于构建文化认同。

但承认文化价值不等于认可科学价值。量子物理学家费曼曾强调:“科学是承认无知的艺术”,而面相学常以绝对化论断掩盖认知盲区。现代科学应警惕“新神秘主义”陷阱,例如某些研究试图用统计学验证痣位与命运的相关性,却忽视样本选择偏差和社会建构因素。真正的科学探索需坚持可证伪原则,如通过基因测序研究痣位分布规律,或建立大样本追踪研究面相与职业成就的关系。

站在科学与人文的十字路口,痣相学犹如一面棱镜,折射出人类认知的复杂光谱。医学解剖刀已剖开痣的生理本质,心理学显微镜解析了面相的行为密码,但这些解构不应沦为对传统文化的简单否定。未来研究需建立跨学科对话机制:医学工作者可深入解读传统相术中的经验智慧,心理学家需警惕面相认知中的刻板偏见,文化学者则应挖掘痣相符号背后的社会隐喻。对于公众而言,既要破除“痣定终身”的迷信思维,也要理解这些文化符号的历史合理性——正如我们欣赏青铜器的纹饰之美,却不必相信它能召唤雷雨。