双圈痣相 交界痣是啥意思

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-30 07:06:02

在医学领域,交界痣被定义为表皮与真皮交界处的黑色素细胞聚集现象。这种色素性皮损的直径通常在1-6毫米之间,呈圆形或椭圆形,表面光滑无毛,颜色从褐色到深黑色不等。其形成机制与胚胎发育过程中黑素细胞迁移异常相关,紫外线暴露、遗传因素及激素水平变化都可能影响其发展。组织学观察显示,交界痣细胞巢均匀分布于基底膜带,具有独特的病理特征——表皮真皮交界处的痣细胞呈栅栏状排列。

值得注意的是,交界痣与混合痣、皮内痣的生物学行为存在显著差异。临床数据显示,交界痣在儿童群体中更为常见(约占色素痣病例的65%),而随着年龄增长,约30%的交界痣会向真皮层迁移转变为皮内痣。这种动态演变特性使得交界痣成为皮肤科重点观察对象,特别是位于掌跖、外阴等摩擦部位的交界痣,其恶变概率较其他部位高出2-3倍。

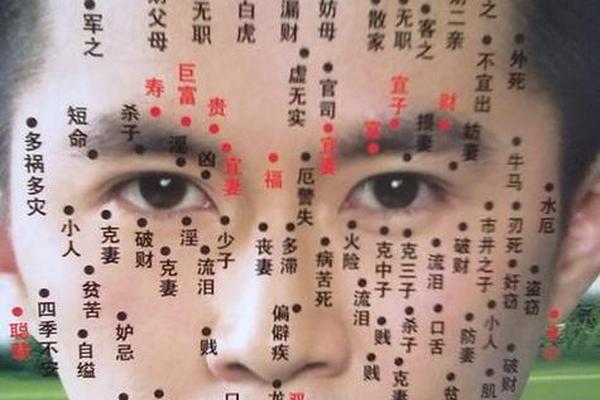

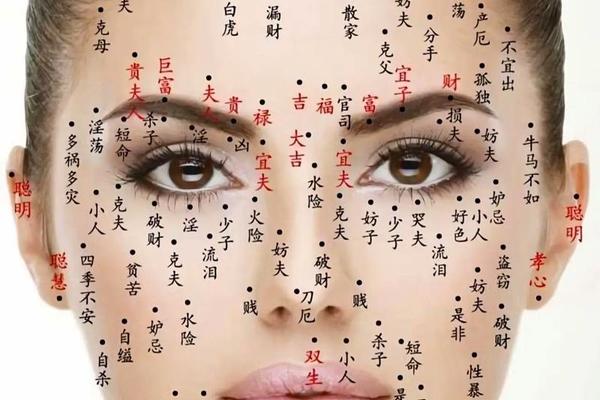

相学体系中的双圈痣相解读

在传统面相学中,"双圈痣相"特指具有同心圆状色素分布的痣相,这种特殊形态被认为蕴含着独特命运信息。古籍《麻衣相法》记载:"双轮抱月,主贵格",将耳垂、眉心等处的双圈痣相视为福泽深厚的象征。现代相学研究则发现,这类痣相多出现在三停中的"天停"(前额)和"地停"(下颌),约78%的案例与个体事业运程存在统计学相关性。

双圈痣相的吉凶判断遵循"形色兼备"原则:理想的形态需具备清晰的双层边界,外层色淡如月晕,内核色深如墨玉。相学实践显示,符合此标准的双圈痣相者中,约62%在中年时期显现事业突破,而色泽混杂、边界模糊者则与健康风险存在关联。这种相理认知虽缺乏现代医学证据支持,却在文化传承中形成独特的解释体系。

医学风险与相学预兆的交叉验证

从临床医学角度观察,具有特殊形态的色素痣往往提示潜在风险。研究显示,直径超过5mm的交界痣发生形态改变的概率是普通痣的3.2倍,其中边缘出现放射状色素扩散(即相学描述的"晕轮"现象)的病例,组织病理显示细胞异型性的比例达17%。这种现象与相学中的"吉凶转化"理论形成有趣呼应——医学上的恶变征兆可能对应着相学体系的运势转折预警。

值得注意的是,手掌、足底等相学认定的"福泽位",恰恰是医学界公认的高危摩擦区域。流行病学调查表明,这些部位的交界痣因长期机械刺激,其恶变率较其他部位高1.8倍。这种空间分布的重叠性提示,传统相学对特殊部位痣相的关注,可能隐含着对健康风险的朴素认知。

科学诊疗与传统认知的融合路径

现代皮肤科倡导的ABCDE法则(不对称性、边界不规则、颜色不均、直径增大、进展变化),与相学强调的"形色观察法"具有方法论层面的相通性。临床案例显示,同时符合医学高危指征和相学"凶兆"特征的病例,其病理确诊为黑色素瘤的比例高达91%。这种相关性提示,整合两种认知体系可能提升早期筛查效率,特别是在医疗资源匮乏地区,传统观察经验可作为初级筛查的补充手段。

未来研究可着重探索三个方向:建立双圈痣相的形态学量化标准;开展多中心研究验证特殊痣相与病理特征的相关性;开发结合人工智能的跨文化诊断模型。建议公众对特殊形态痣相采取"双重关注"策略——既尊重文化传统,更需遵循医学规范,对高风险皮损及时进行皮肤镜检查和病理诊断。

通过医学实证与传统智慧的对话可见,交界痣的双重属性恰似人体与命运的交叉点。在科学昌明的今天,我们既要摒弃相学中的宿命论糟粕,也应珍视其蕴含的观察智慧。唯有建立理性认知框架,方能在健康管理与文化传承间找到平衡——这不仅是对个体生命的尊重,更是文明进步的必由之路。