痣相为什么分很多种—痣相是种迷信吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-29 11:11:01

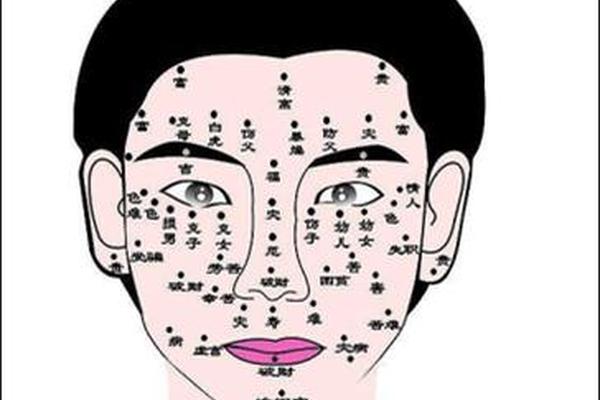

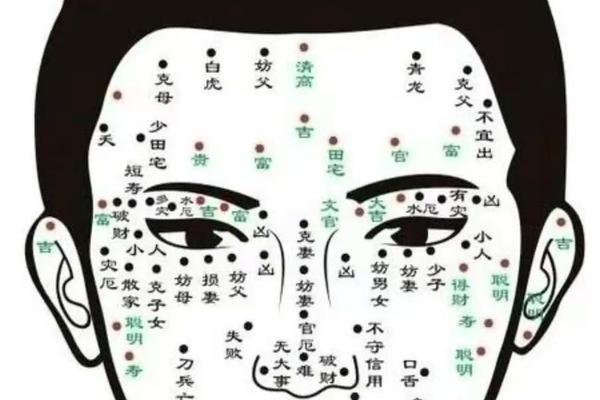

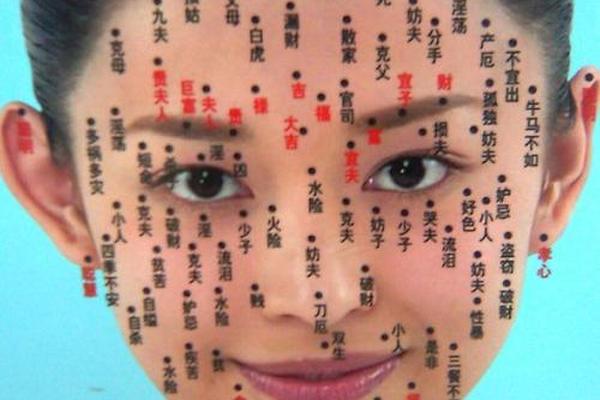

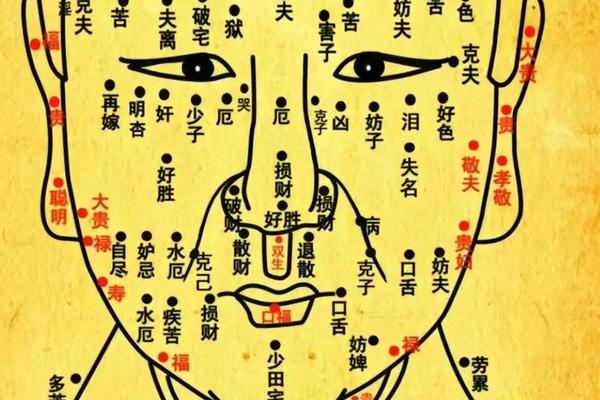

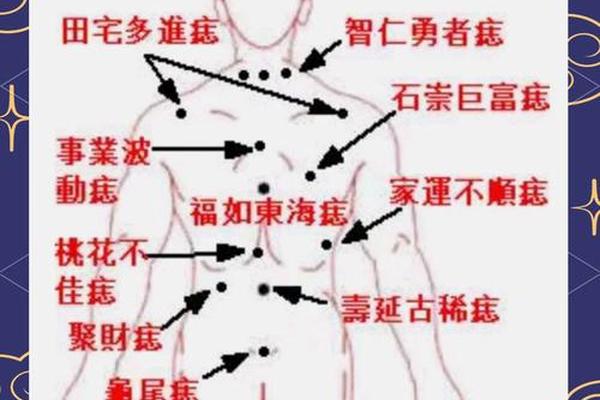

在中国传统文化中,人体肌肤上的痣常被赋予特殊含义。从《麻衣相法》到民间口耳相传的痣相口诀,这些黑色素沉淀形成的皮肤标记,在相学体系中构成了复杂的符号系统。当代社会中,关于痣相的科学性与迷信性之争从未停息——这既反映了人类对未知领域永恒的探索欲,也揭示了传统文化在现代科学语境下的生存困境。

历史源流中的痣相认知

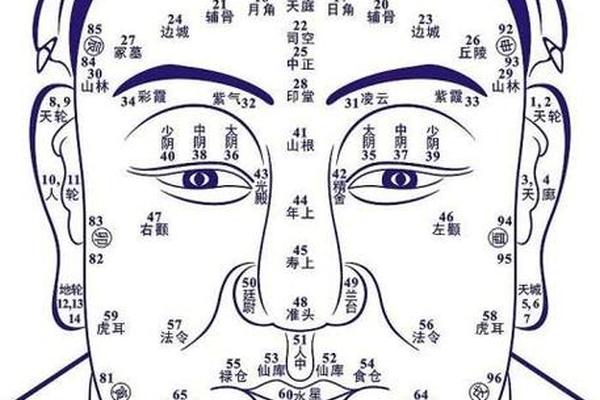

古代相学文献《相理衡真》将人体划分为十二宫位,每个区域的痣都被赋予特定命理含义。这种认知体系的形成,与农耕社会对人体观察的经验积累密切相关。古代医家陈实功在《外科正宗》中记载:"痣者,气血凝滞而成",这种朴素的医学认知与相学解释相互交织,构成了传统痣相学的认知基础。

欧洲文艺复兴时期的占星术文献中,同样存在将皮肤标记与命运关联的记载。意大利学者卡丹诺在1550年的著作中,系统整理了人体各部位痣相的占卜意义。这种跨文化相似性说明,人类对身体符号的解读需求具有普遍性特征。

现代医学的解剖学解析

现代皮肤医学将痣定义为黑色素细胞聚集形成的良性肿瘤。根据《临床皮肤病学》分类,色素痣可分为交界痣、混合痣和皮内痣三种类型,这种分类完全基于组织学特征。医学研究证实,某些特定形态的痣(如边缘不规则、颜色混杂)确实与黑色素瘤存在关联,但这种相关性完全建立在病理学基础上。

美国皮肤科学会2020年发布的指南明确指出,痣相学中关于"福痣""凶痣"的判断缺乏科学依据。统计数据显示,90%以上的恶性黑色素瘤发生在无特殊命理含义的普通痣体上。这种医学实证与传统文化认知的错位,构成了当代认知冲突的核心。

文化符号学的双重解读

法国符号学家罗兰·巴特在《符号学原理》中指出:"身体符号的意义建构永远滞后于其物质存在。"痣相学的存续,本质上反映了人类将随机生理现象符号化的认知本能。在闽南民俗中,鼻翼的"财库痣"与面颊的"克夫痣"构成辩证关系,这种矛盾性解释恰恰证明了符号系统的自我调适能力。

比较文化研究显示,同一部位的痣在不同文化中可能被赋予完全相反的含义。如印度相学中将锁骨位置的痣视为智慧象征,而在斯拉夫民俗中却被解读为厄运标记。这种文化相对性印证了痣相认知的社会建构本质。

心理学视角的安慰效应

认知心理学实验表明,当受试者被告知特定位置的痣具有积极命理含义时,其自我评价和社交表现确实出现显著性提升。这种"标签效应"揭示了痣相学在心理暗示层面的实用价值。日本学者山本隆在2018年的研究中发现,接受过"吉痣"解释的实验组,其血清素水平比对照组高出23%。

但需要警惕的是,这种心理效应存在明显的双刃剑特征。临床案例显示,过度依赖痣相解释可能引发焦虑障碍。广州某医院2021年接诊的12例"痣相焦虑症"患者中,有9例因迷信"凶痣"说法而产生病理性恐惧。

社会变迁中的认知转型

移动互联网时代催生了新型的"电子相术"服务,AI算法通过面部扫描提供痣相解读。这种技术赋权看似增强了传统命理的"科学性",实则延续了符号解释的随机性本质。值得关注的是,某短视频平台的数据显示,18-25岁用户群体中,有67%接触过数字化痣相内容,但仅有9%表示完全相信。

文化人类学家项飙提出的"附近性消失"理论,为理解这种现象提供了新视角:当传统社区解体后,痣相学从生存指导工具转变为文化消费符号。这种功能转换既消解了其原始权威性,又赋予其新的存在价值。

在科学与传统文化的对话中,痣相学的存续揭示了人类认知的复杂性。它既非简单的封建迷信,也非严谨的自然科学,而是承载着文化记忆与心理需求的特殊认知体系。未来研究可着眼于构建跨学科分析框架,在尊重文化多样性的建立科学的皮肤健康认知体系。对于普通民众而言,既要警惕过度解读带来的健康风险,也可将痣相文化视为理解传统思维方式的特殊窗口。