关于痣相是真的可信吗—面相的痣相说法准吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-30 05:24:02

在中国传统文化中,痣相学作为面相学的重要分支,承载着古人通过体表特征窥探命运的神秘想象。无论是《相理衡真》中“善痣如美玉,恶痣似秽土”的比喻,还是现代网络流传的“桃花痣”“财痣”等趣味说法,痣相始终在科学与玄学之间游走。本文将结合历史渊源、现代科学视角、心理学机制及文化价值,探讨痣相是否具有可信性,其说法的准确性究竟几何。

一、历史渊源与理论体系

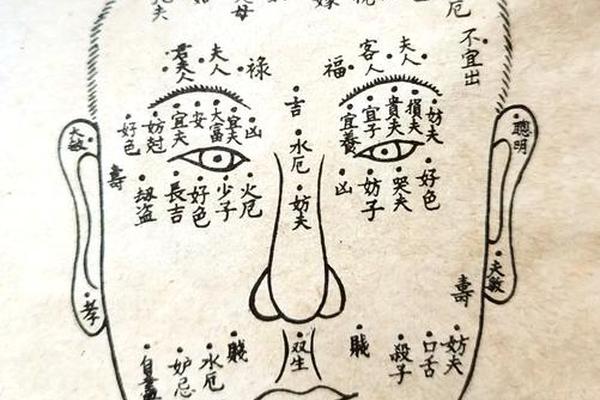

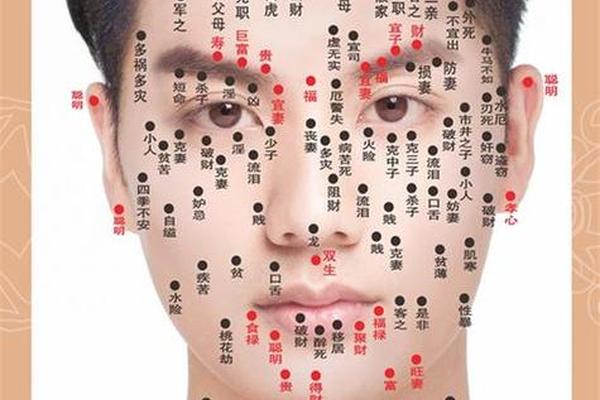

痣相学的历史可追溯至先秦时期,《周易》中“观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下”的哲学观为相术奠定了思想基础。古人将人体视为“小宇宙”,认为痣的分布如同星宿排列,对应着天地五行之气。例如《相理衡真》将面部比作大地,善痣象征肥沃土壤孕育的秀木,恶痣则如贫瘠土地滋生的杂草,这种天人合一的观念深刻影响了痣相学的理论构建。

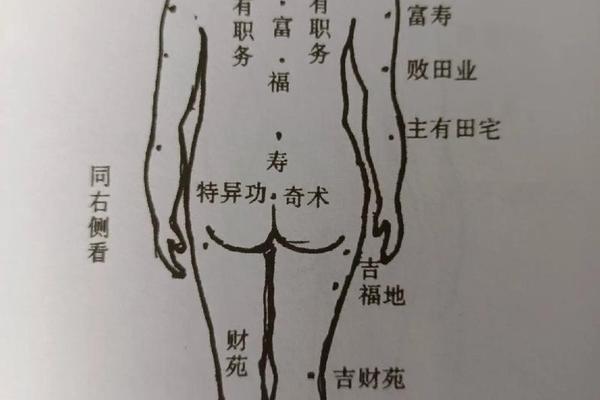

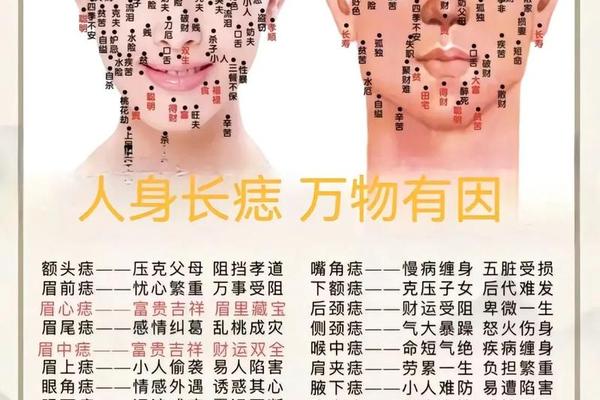

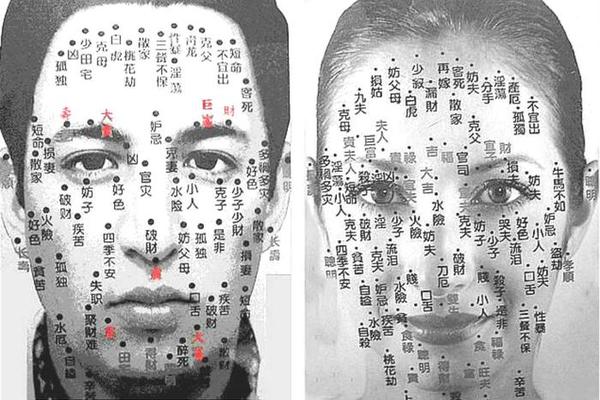

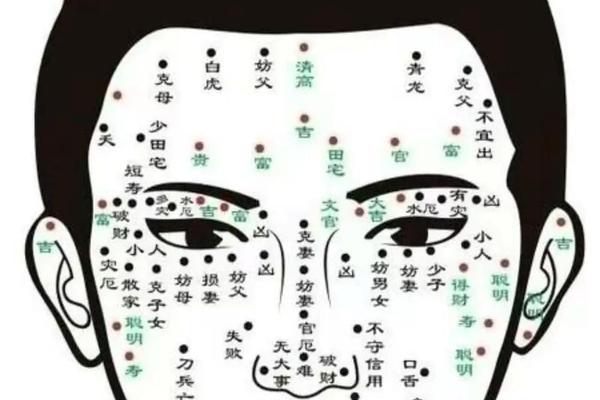

在具体理论中,痣相学发展出“部位对应”与“形态判定”两大核心原则。面部被划分为十二宫,如田宅宫对应财富,夫妻宫关联婚姻,每个区域的痣都被赋予特定寓意。例如眉中藏痣被称为“草里藏珠”,象征智慧与谋略;而眼尾痣则被视作“桃花劫”的标志,暗示情感纠葛。痣的色泽(朱红为吉、灰暗为凶)、形状(圆润主福、崎岖主祸)也成为判断标准,形成了一套复杂的符号系统。

二、科学视角下的质疑与验证

现代医学从皮肤病理学角度揭示了痣的本质——黑素细胞聚集形成的良性肿瘤。其形成机制与紫外线暴露、遗传基因密切相关,而非命运预示。美国皮肤病学会指出,超过50%的痣在青春期后出现,这一生理现象与相术强调的“先天命定”存在根本矛盾。值得注意的是,医学界更关注痣的恶性病变风险,例如直径超过6毫米、边缘模糊的痣可能是黑色素瘤的前兆,这与传统吉凶判断形成鲜明对比。

心理学研究则为痣相的“准验性”提供了新解。道林·格雷效应揭示了外貌与心理的相互作用:长期持有“善痣”信念者,可能因自我暗示增强自信,从而提升事业成功率;而认定“恶痣”者易陷入焦虑,形成负向行为循环。2014年捷克心理学实验发现,受试者通过照片判断“聪明面相”时,更倾向选择眼距宽、鼻梁高者,这种认知偏差部分解释了痣相判断的社会心理基础。

三、文化隐喻与当代价值

作为文化符号,痣相在文艺创作中具有独特价值。《红楼梦》中薛宝钗的“冷香痣”暗喻其冷峻性格,《水浒传》鲁智深的“佛痣”强化其反叛形象,这些文学表达赋予痣相超越现实的象征意义。在民俗层面,“点痣改运”仪式承载着民众对美好生活的祈愿,如闽南地区至今保留在婴儿眉间点朱砂痣的习俗,寓意驱邪纳福。

进入数字时代,痣相的娱乐化转型尤为显著。社交媒体上,“AI痣相测试”日均点击量超百万,某短视频平台的“痣位挑战”话题播放量达23亿次。这种转化既是对传统文化的解构,也创造了新的文化消费形态。日本学者佐藤健二指出,现代人对痣相的热衷实质是“风险社会中的符号游戏”,通过可控的神秘体验缓解生存焦虑。

四、理性认知与科学态度

面对痣相学说,我们需要建立“批判性继承”的认知框架。从生物医学角度,应定期检查痣的形态变化,尤其警惕不对称、颜色混杂的病变特征;从文化心理层面,可将其视作自我认知的镜像工具,例如通过“事业痣”的积极暗示增强职场竞争力,但需避免陷入宿命论桎梏。未来研究可探索大数据与AI技术在痣相分析中的应用,例如通过百万级面部数据建模,验证特定痣位与性格特质的统计学关联,这或许能为传统文化与实证科学搭建对话桥梁。

痣相学作为横跨千年的文化现象,既是古人认知世界的智慧结晶,也折射出现代人对命运掌控的永恒追问。在科学理性与人文情怀的交织中,我们既要警惕伪科学陷阱,也应珍视其文化基因。正如《外貌心理学》所言:“面部的每道纹路都是生命故事的注脚”,而如何解读这些注脚,终究取决于我们秉持怎样的认知视角。