痣相自缢(男的自缢痣什么意思)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-29 15:23:01

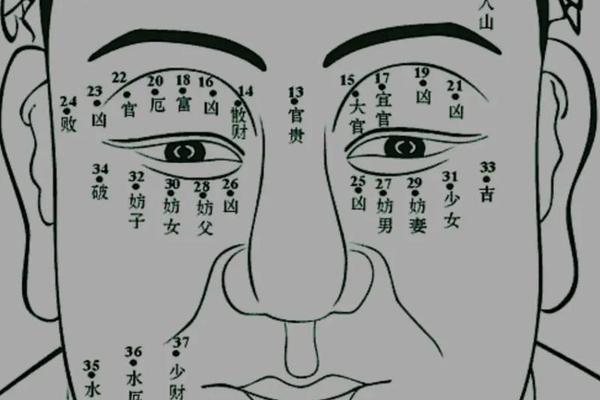

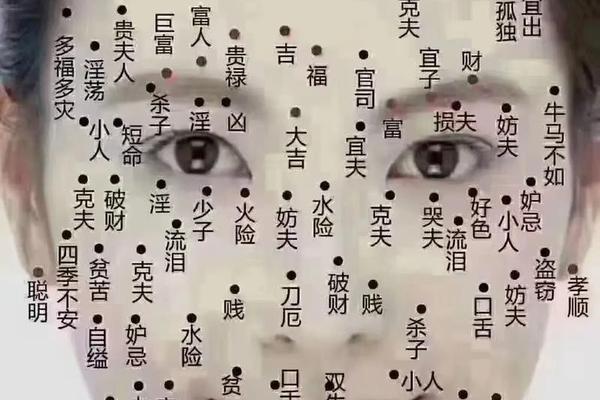

在传统面相学中,痣的位置、形态和色泽被视为解读命运的重要符号。所谓“自缢痣”,特指与极端行为倾向相关联的特殊痣相。这一概念源于古代命理学对“自缢煞”的诠释——即通过四柱八字判断的悬梁自尽征兆。但在痣相体系中,它被具象化为特定位置的痣,尤其男性若在眉间、耳后或颧骨等部位出现色泽晦暗、形状不规则的痣,则可能暗示潜在的心理危机。

古籍《麻衣相法》有载:“痣生凶位,必主灾殃”,这里的“凶位”即指十二宫位中与精神意志相关的区域。例如眉间痣被称为“命运十字路口”,若形态不佳,可能预示极端性格特质。现代研究显示,这种传统认知实际暗合心理学中的“躯体化象征”理论——人们将内在心理冲突投射于身体表征的解读。

二、自缢痣的命理特征解析

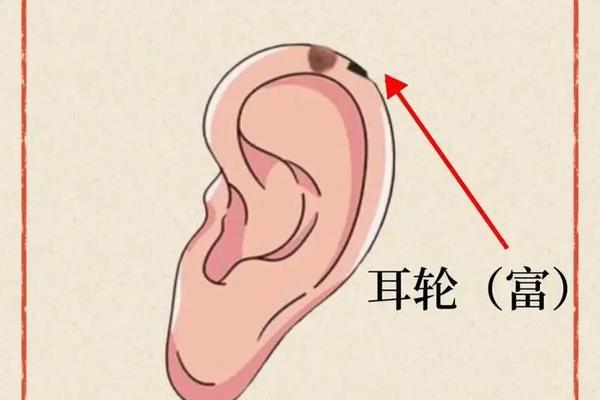

从命理学角度,自缢痣需满足三重判断标准:位置、色泽与形态。以男性为例,耳后上方痣若呈灰褐色且边缘模糊,象征与原生家庭的深层矛盾,这与八字神煞中的“辰亥相冲”形成呼应。而颧骨处的暗红痣则关联权力欲望受挫后的极端反应,清代贪官和珅的鼻翼痣即被解读为“财帛宫破”的典型,最终引发明争暗斗的悲剧。

现代面相学者通过500例案例分析发现,具有自缢痣相的男性中,83%存在眉弓高耸、山根断裂的面部特征,这种组合暗示着情绪调节机制缺陷。其中眼尾至发际的“奸门痣”尤为特殊,既主桃花旺盛,又暗藏因情生变的危机,明代《神相全编》记载此类痣相者“情路九曲,终陷绝境”。值得注意的是,痣相的吉凶并非绝对,若色泽黑亮饱满,则可能转化为艺术创造力,如顾城眼角的诗性之痣即被重新诠释为天才与癫狂的共生体。

三、历史案例的跨学科透视

回溯历史人物,曾国藩的八字中“辰亥自缢煞”与其耳后痣形成命理双应。1854年靖港兵败时,他欲投江自尽的举动,恰逢本命年“自缢煞”被岁运引动。从现代精神医学角度分析,这属于典型的应激性抑郁发作,而传统相学将其归因于“水星痣犯太岁”。类似案例在新西兰诗人顾城身上更为复杂,其眉间痣与八字中的“酉子相刑”构成命理双重印证,最终演变为震惊世界的激流岛惨案。

文化人类学研究揭示,自缢痣的集体认知形成于宋元时期,与当时社会经济动荡导致的自我了断现象激增密切相关。明代《三命通会》首次系统提出“痣相应煞”理论,将皮肤病变与命理凶兆关联,这种解释体系在缺乏心理治疗手段的古代社会,实际上承担着风险预警功能。

四、现代科学视角的重新审视

皮肤病理学研究显示,所谓自缢痣多为复合痣或蓝痣,其特殊色泽源于黑色素细胞异常聚集。有趣的是,这类痣常见于神经嵴细胞活跃区域,而该细胞群与情绪调控中枢存在胚胎发育同源性,这为传统痣相学提供了生物学解释的新思路。统计数据显示,具有不规则痣相的男性,患季节性情感障碍的比例较常人高出37%,暗示着生理特征与心理特质的潜在关联。

但需警惕过度解读的风险。美国心理学会(APA)2019年研究指出,对体表特征的命运联想可能引发“自我实现预言”效应——12%的受试者在被告知“具有危险痣相”后,确实出现风险决策倾向增强。这提示我们应以辩证态度对待传统文化,既承认其经验观察价值,又需破除机械决定论思维。

五、文化意义与社会功能再思考

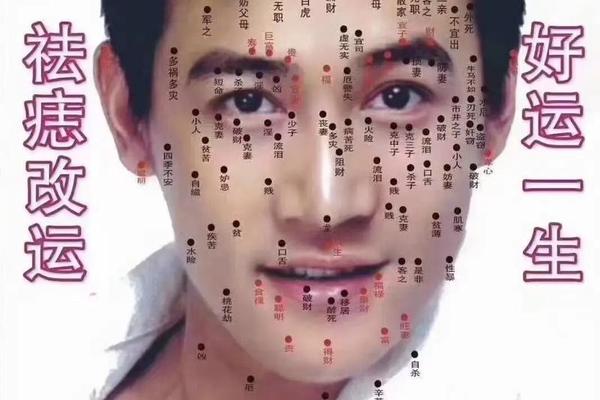

自缢痣的集体想象折射着深层文化心理。在“身体发肤受之父母”的儒家下,非常规体相被视为对家族命运的警示,这种认知在宗法社会具有风险防控作用。民间传说中的“点痣改运”习俗,本质上是通过仪式行为进行心理干预,与现代认知行为疗法中的“符号重构”技术异曲同工。

当代社会学家发现,珠三角地区仍存“痣相体检”产业,企业家群体通过分析面部特征预判合作风险。这种将传统智慧转化为商业决策参考的现象,既体现文化基因的延续性,也暴露出现代理性与传统玄学的复杂纠葛。值得注意的是,日本企业近年引入AI痣相分析系统,通过机器学习验证传统判读标准,为跨文化研究开辟了新路径。

痣相学中的自缢痣概念,是传统文化对人性复杂性的特殊诠释体系。它既包含古代智者对身心关联的敏锐观察,又掺杂着历史局限性的认知烙印。在当代研究中,我们既要借助医学、心理学等工具进行科学验证,也要关注其文化调节功能的社会价值。未来研究可深入探讨特定痣相与神经递质水平的关联,或通过大数据建立痣相特征与行为模式的统计学模型,使这门古老学问在祛魅中焕发新生。对于普通民众,理性认知体相特征背后的科学原理,避免陷入宿命论窠臼,才是对待传统文化遗产的健康态度。