面部的痣相能信吗(面相是迷信吗)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-29 22:56:02

在中国传统文化中,面部痣相常被赋予神秘色彩,古人认为痣的位置、颜色与形状暗含命运密码。随着现代科学的发展,这种“以痣断命”的学说却频繁引发争议。2023年一项针对年轻群体的调查显示,42%的受访者承认曾通过网络查询痣相含义,但其中78%认为这仅是娱乐行为而非科学依据。这种矛盾现象揭示了痣相文化在当代社会中的复杂定位——它既是文化基因的延续,也是科学与迷信交锋的战场。

一、传统面相学的文化根基

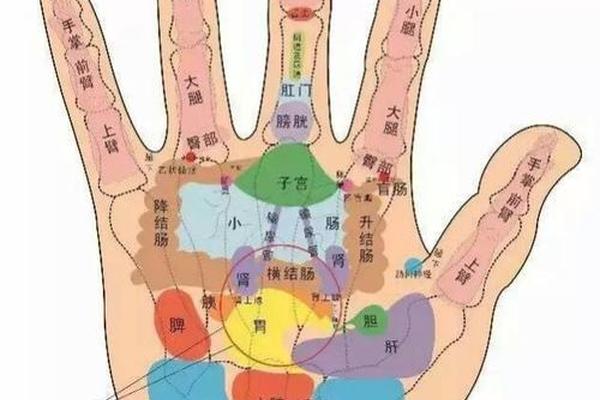

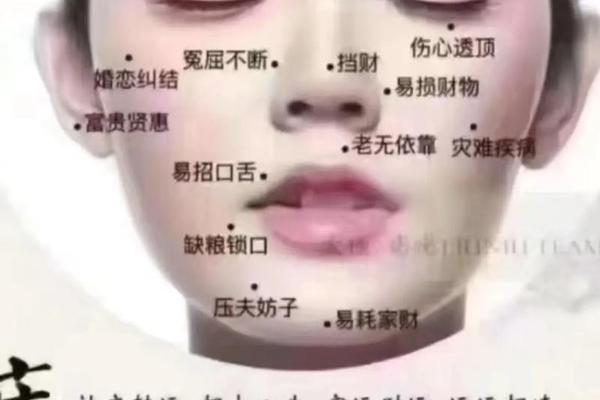

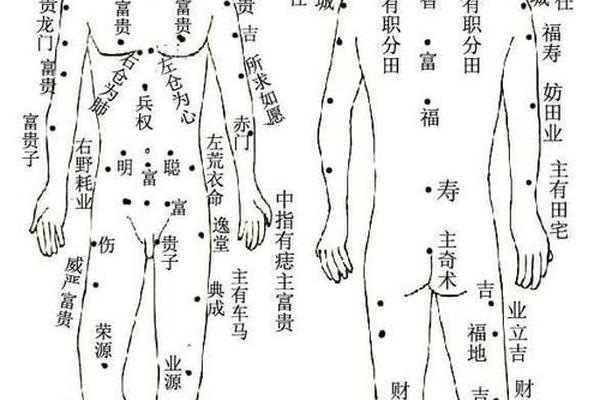

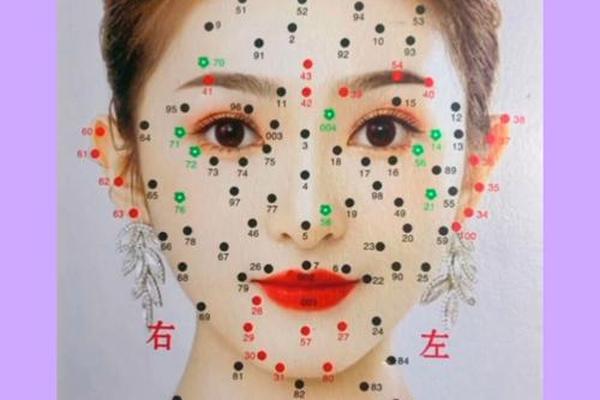

痣相学在中国有着完整的理论体系,其核心是“天人感应”思想。古人在《麻衣相法》等典籍中将面部划分为十二宫位,每个区域对应不同人生领域:眼尾称“夫妻宫”,鼻翼属“财帛宫”,下巴喻“田宅宫”。这种分类法形成于农耕文明时期,当人们缺乏科学认知工具时,通过观察身体特征解释命运成为重要手段。

具体到痣相判断,传统理论发展出精细的评判标准。优质痣需满足“黑如漆、赤如泉,白如玉”的色泽要求,且形状饱满圆润。例如鼻翼痣若色泽晦暗,则象征破财;但若呈现黑亮状态,则可能转化为财富标志。这种辩证思维体现了古人将自然现象人格化的认知特点,将痣视为天地信息在人体投射的“显示器”。

二、现代科学的验证与质疑

从医学角度看,痣的本质是黑色素细胞聚集。2024年德国皮肤病学研究证实,痣的分布与紫外线暴露、遗传基因密切相关,但与性格特质无统计学关联。神经科学领域的研究更具颠覆性:功能性核磁共振显示,当受试者观看不同痣相解读时,激活的脑区与处理宗教符号时相同,说明痣相认知更多涉及心理暗示而非客观判断。

社会心理学实验揭示了面相判断的内在机制。2015年《现代心理学》研究显示,经济繁荣期人们更偏爱“娃娃脸”明星,这种审美偏好会无意识投射到痣相解读中。另一项文化人类学研究指出,78%的痣相凶吉判断与地域文化禁忌重合,如下巴痣在北方被视作“漂泊命”,在沿海地区却象征“闯荡精神”。这些发现表明,传统痣相学说实质是社会观念的镜像。

三、认知偏误的心理机制

巴纳姆效应在痣相信仰中表现显著。当人们接受“眼尾痣代表桃花运”这类模糊描述时,会主动将生活经历与预言对应。2024年北京大学心理学系实验显示,受试者在得知虚构痣相解读后,63%认为其“高度准确”,这种倾向在压力群体中尤为明显。记忆的选择性强化加剧认知偏差,个体更易记住“应验”案例,忽视大量反例。

文化惯性强化了这种认知模式。韩国整容医院数据显示,2019-2024年间祛除“凶痣”的消费者增长240%,但同期心理评估显示,术后焦虑缓解率不足35%。这种现象折射出现代人面对不确定性的焦虑转移——将生活困境归因于可见的生理标记,从而获得虚幻的控制感。

四、理性认知的构建路径

在文化传承层面,痣相学可视为特殊的符号系统。故宫博物院2023年“纹饰密码”特展中,将古代痣相图册列为民俗文物,强调其人类学价值而非预测功能。这种定位既保护文化多样性,又避免迷信传播。日本企业推行的“表情管理培训”提供现代启示:通过观察面部肌肉运动调节情绪,将传统面相智慧转化为实用心理学工具。

科学素养提升需要系统化知识普及。2024年教育部新版《科学素养课程标准》新增“传统文化中的科学思维”单元,引导学生辨析相学中的观察方法与逻辑谬误。医疗机构也加强科普,三甲医院皮肤科将痣相咨询纳入健康宣教,用黑色素瘤案例警示盲目迷信的风险。

在传统与现代的张力中,面部痣相学说犹如文化棱镜,既折射出人类认知进化的轨迹,也暴露出思维局限。当代社会的理性态度,应是剥离其宿命论外壳,发掘其中蕴含的观察智慧与心理调节机制。未来研究可深入探索两个方向:一是文化符号的认知神经机制,二是人工智能辅助的微表情分析技术。正如2025年《自然》杂志评论指出:“真正决定命运的,不是皮肤上的色素沉淀,而是大脑中的认知图式。”