冰鉴里为什么没痣相(眼睛里的痣相什么意思)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-30 21:45:01

在中国传统相术体系中,曾国藩的《冰鉴》以其对“神骨”“刚柔”“气色”的深刻洞察而独树一帜,却鲜少论及痣相这一民间广泛流传的相法。这种理论选择暗含了相术体系中“整体观”与“局部论”的分野:前者强调动态的精神气质与骨骼结构,后者则聚焦静态的皮肤标记。而眼睛作为“神”的载体,其痣相在传统相术中被赋予复杂寓意——从情欲到命运轨迹的隐喻,无不体现着古代社会对人性幽微的观察智慧。

一、《冰鉴》的相术体系与理论核心

曾国藩在《冰鉴》中构建的识人逻辑,本质上是“以动观静”的哲学实践。他将“神骨”视为核心,主张通过眼神的动静变化判断心性:静态时“静若含珠”者澄明正直,动态时“动若赴的”者果敢坚毅。这种观察法侧重精神能量的流动,与皮肤表面的静态痣相形成方法论的对立。例如《冰鉴》强调“一身精神,具乎两目”,将眼部的神采与骨骼的丰隆视为命运密码,而非通过皮肤斑点进行吉凶推演。

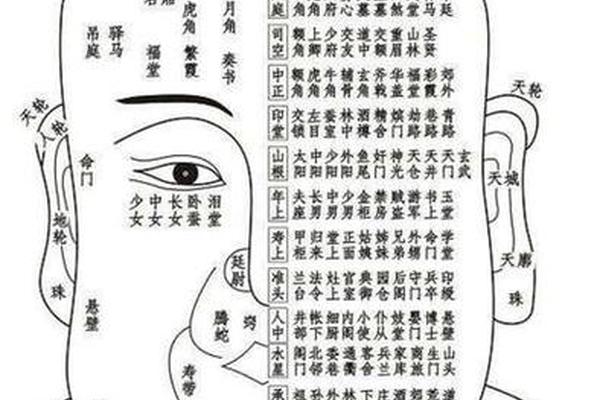

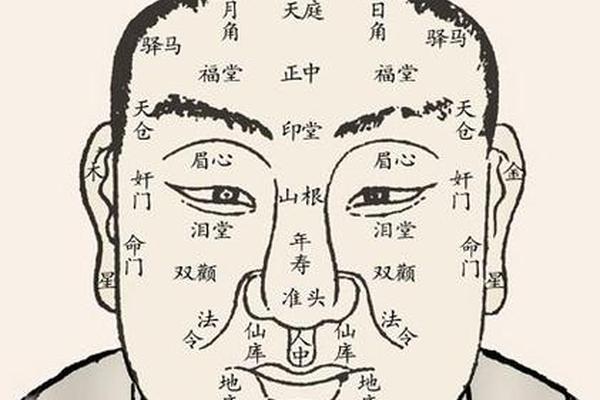

在理论根源上,《冰鉴》承袭了道家“形神合一”的思想传统。曾国藩认为骨骼是“镇石”,支撑着精神大厦的稳固;而面部气色如“山岳之表”,需与内在能量相呼应。这种整体性视角导致其对痣相的刻意忽略——皮肤标记被视为偶然性的表象,难以承载“神骨”所揭示的本质命运。相比之下,敦煌出土的唐代《相书》残卷则将人体分为74个部位,详细标注黑子吉凶,展现出截然不同的相术范式。

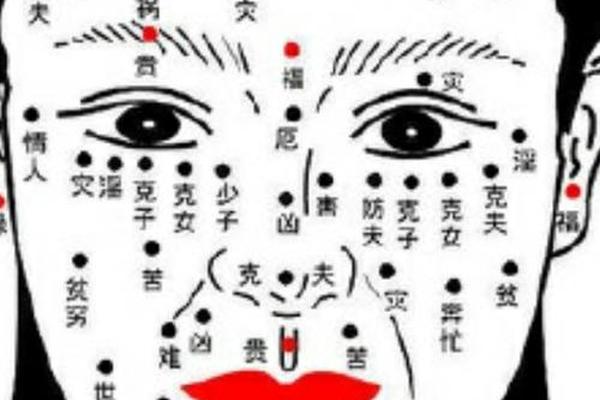

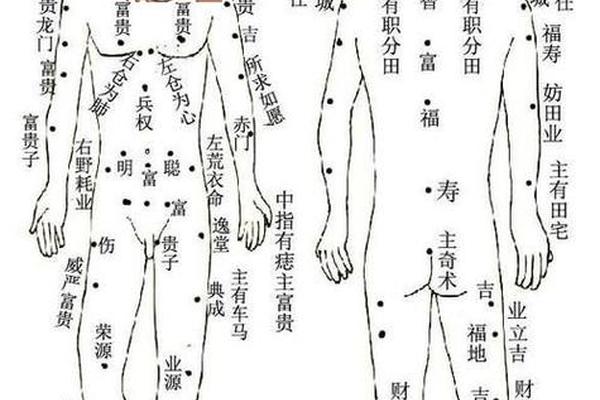

二、传统痣相学的文化背景与符号意义

眼睛痣相在民间相术中承载着双重隐喻:生理层面的情欲投射与命运层面的因果暗示。眼白生痣被解读为“淫痣”,《敦煌相书》直言“眼白有黑子,主”,认为此类人易受情欲驱使。这种观念与中医理论形成隐秘勾连——眼属肝经,肝主疏泄,过度活跃的肝气被视为情欲旺盛的生理基础。而现代心理学研究显示,眼周皮肤较薄,微血管丰富,情绪波动时易现斑点,或为古代相术观察的经验来源。

在命运象征层面,眼尾痣关联夫妻宫,预示婚姻波折。如《麻衣相法》指出“鱼尾有痣妨婚姻”,认为此处痣相破坏情感稳定性。这种解读实则暗含古代家庭观:夫妻宫位于太阳穴附近,象征人际关系的“边界”,痣的存在被视作逾越的预警。而《冰鉴》对婚姻的考察则通过“奸门”气色进行,强调动态观察而非静态标记,两者形成互补性阐释体系。

三、理论分野背后的认知逻辑差异

《冰鉴》对痣相的回避,折射出精英相术与民间信仰的认知鸿沟。作为经世致用的官僚选拔手册,《冰鉴》需要可验证的观察标准:如通过语言条理判断思维逻辑,依据脚筋强度推测抗压能力。而痣相学依赖符号化的神秘联想,如“脚底痣主贵”之说,难以纳入实证框架。曾国藩幕僚赵烈文曾记载,湘军将领选拔时更注重“行步如虎”的动态气概,而非面部黑子的吉凶。

这种差异也源于不同的时间观照维度。痣相学具有宿命论色彩,将皮肤标记视为先天命定的烙印;而《冰鉴》强调后天修为对命运的重塑力,认为“气色可养,骨相可修”。例如胡林翼因“神色黯然”被预判寿数不永,正体现动态观察对命运轨迹的把握。眼睛痣相作为静态存在,无法展现这种生命能量的流动变化,故被排除在理论体系之外。

四、现代视角下的理论融合可能

当代跨学科研究为两类相术的对话开辟了新路径。神经科学发现,特定痣相与荷尔蒙水平存在关联:如眼周黑色素沉着可能与肾上腺素分泌异常有关,这为“淫痣”说提供生理学注解。组织行为学研究显示,眼神活跃度与领导力呈正相关,印证《冰鉴》“动若木发”者的决策魄力。这种实证化转向,使得相术理论得以摆脱神秘主义桎梏。

在应用层面,将痣相学纳入动态观察体系具有实践价值。例如眼睑痣相者(田宅宫位)若配合“神光充足”,可解读为对家庭关系的敏锐洞察力而非单纯“家宅不宁”。企业人才评估中,可综合骨相的气势与痣相的警示作用,建立多维识人模型。这种创新既延续传统文化智慧,又契合现代管理的科学性需求。

《冰鉴》对痣相的有意忽视,实为相术发展史上的重要理论选择,其背后是精英文化对实用理性的追求。而眼睛痣相作为民间相术的微观切口,保存着古代社会对人望的深刻观察。两者在方法论上的对立,恰似中国传统文化中“形而上”与“形而下”的永恒张力。未来的研究或许可以通过脑神经科学、微表情分析等技术手段,在动态神韵与静态标记间架设桥梁,使传统相术在现代认知科学谱系中重获阐释空间。