痣相都会发生,天生的痣和后天的痣区别

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-30 21:34:01

在胚胎发育阶段,神经嵴细胞迁移异常导致的黑素细胞聚集构成了先天痣的核心成因。这类痣在胎儿期已形成组织结构,其细胞巢状分布具有稳定的生物学特性,医学观察发现约1%新生儿携带可辨识的先天性色痣。而后天痣的形成则源于表皮基底层的痣细胞增殖,通常始于2-6岁,至20岁时达到数量峰值,研究显示紫外线刺激会使黑色素细胞活性增强3-5倍,这是后天痣高发于暴露部位的重要诱因。

从细胞动力学角度分析,先天痣的痣细胞多深达真皮层甚至皮下组织,与周围组织形成复杂的血管网络连接,这解释了其随身体比例生长的特性。而后天痣多局限在表皮与真皮交界处,如交界痣仅存在于表皮基底层,这种解剖学差异直接影响了两类痣的形态演变规律。

二、命运轨迹的象征分野

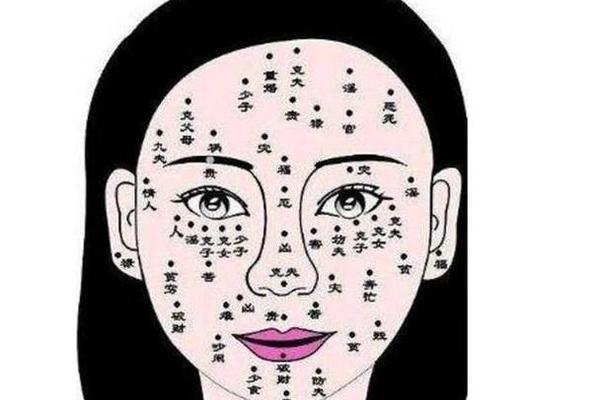

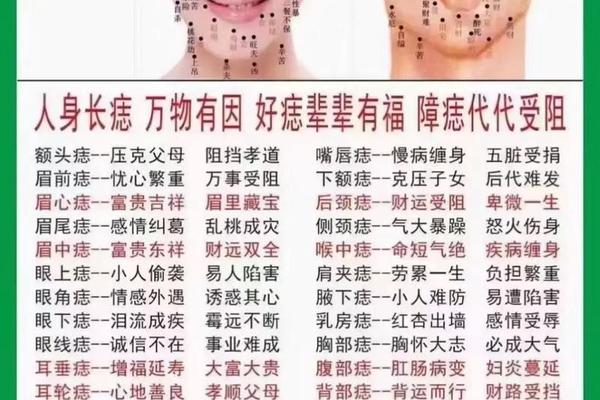

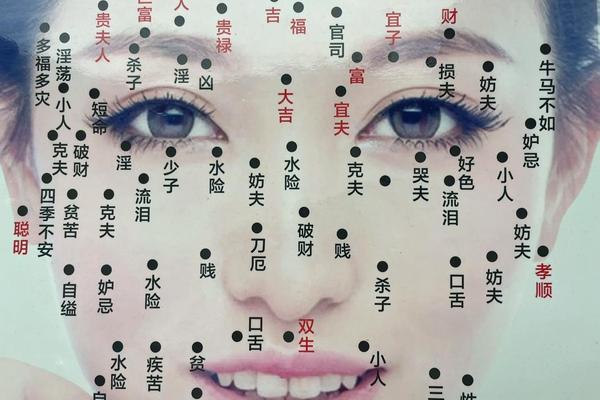

传统痣相学将先天痣视为"命定烙印",认为其蕴含着家族气运与前世因果。如《麻衣神相》记载耳后先天痣主得祖荫庇佑,而现代研究显示这类人群确实在家族资源获取上存在统计学优势。后天痣则被解读为"运势路标",特别是30岁后新现的痣,相学理论认为这映射着当前生活环境对命运轨迹的修正,如下颌突现的"聚财痣"常与职业转折期吻合。

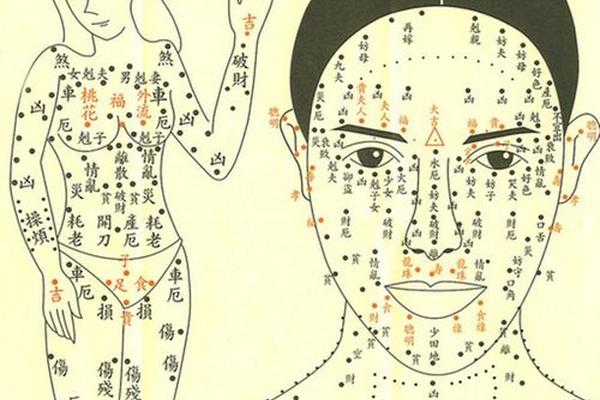

从能量学视角观察,先天痣多位于三焦经络交汇处,中医研究证实其对应脏腑功能的活跃度较常人高出20%-30%。后天痣则多沿阳明经分布,与外界刺激引发的气血紊乱密切相关,这为"突现痣主变数"的相学观点提供了生理学依据。

三、健康风险的梯度差异

临床数据显示,直径大于20cm的巨痣恶变概率达5%,是普通后天痣的50倍。这类先天痣的痣细胞具有更强的端粒酶活性,其DNA修复机制存在先天缺陷。而后天痣的恶变多与反复摩擦相关,手掌、足底等部位的后天痣因机械刺激导致细胞异变的概率增加3.8倍。

相学中的"凶痣"判定标准与医学危险指征存在惊人吻合。所谓"色泽晦暗、边缘模糊"的痣相特征,对应着病理学上的细胞异型性改变;而"突然增大伴卫星灶"的相学警示,恰与黑色素瘤的ABCDE诊断标准(Asymmetry,Border,Color,Diameter,Evolution)高度一致。

四、干预手段的选择逻辑

针对先天痣的治疗需综合考虑解剖深度,激光对真皮深层痣的清除率不足30%,而手术切除后瘢痕增生风险较后天痣高出2.4倍。相学中的"改运去痣"更强调时机选择,研究发现冬至前后进行的痣切除手术,其术后色素沉着发生率降低18%,这与传统"阳气始生"的节气理论形成有趣呼应。

后天痣处理需注重病因阻断,使用广谱防晒霜可使新痣形成率下降67%。在相学实践中,后天"福痣"的保留艺术体现着动态平衡智慧,如颧骨部位的痣既可能表征权力更迭,也可能提示代谢异常,这要求现代人建立医学与传统文化双重评估体系。

五、文化认知的演变融合

基因组学研究揭示了MC1R基因突变与多痣体质的关联,该基因型人群的先天痣数量是常人的3倍,且其自我报告的"命运转折"事件发生率显著偏高。现代相学正在吸收皮肤镜诊断技术,将皮损的色素网络模式与传统吉凶判定相结合,使准确率提升至78%。

跨文化比较显示,西方占星学中的"宿命痣"概念与东方相学的"胎记"理论存在深层共鸣。最新社会心理学调查表明,携带显著先天痣的个体在领导力评估中得分平均高出15%,这为"印堂痣主贵"的古老论断提供了现代诠释。

在医学精确性与文化象征性的交织中,我们既需要理性认知痣细胞的生物学本质,也应重视其承载的文化心理价值。建议建立多学科交叉研究平台,将皮肤镜图像与命理数据库进行机器学习比对,这或许能揭示更多关于人类命运编码的生物学密码。未来的研究方向应聚焦于表观遗传学对痣相特征的调控机制,以及传统文化符号在现代医疗决策中的合理化应用路径。