男人多情痣相-男人苦情痣是什么意思呢

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-30 02:34:03

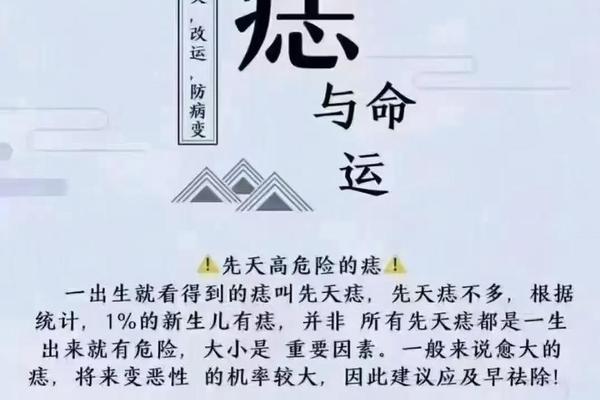

在中国传统相学中,痣的位置、形态与命运轨迹的关联性始终是神秘而引人遐想的话题。其中,男性脖颈后方的“苦情痣”因承载着前世今生的传说与情感波折的隐喻,成为解读男性情感特质的重要符号。这种痣相既被视作情路坎坷的象征,又被赋予“先苦后甜”的宿命色彩,其文化内涵与当代心理学的碰撞,为理解男性情感模式提供了独特视角。

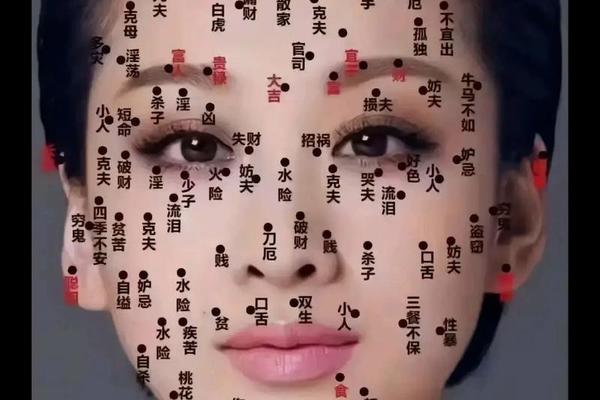

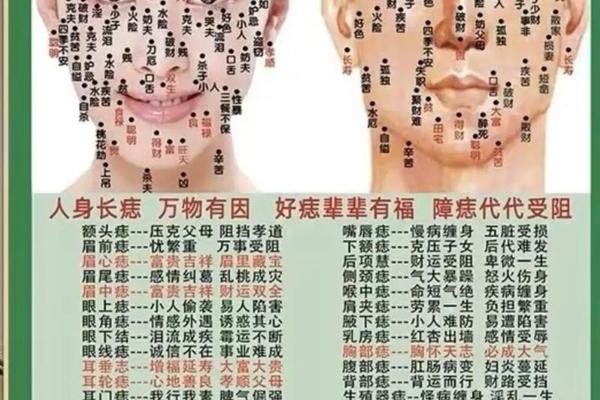

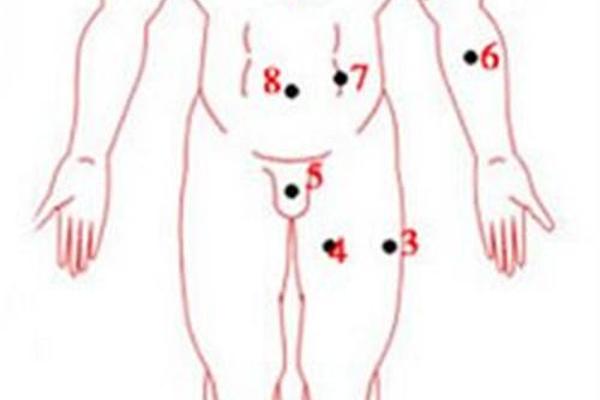

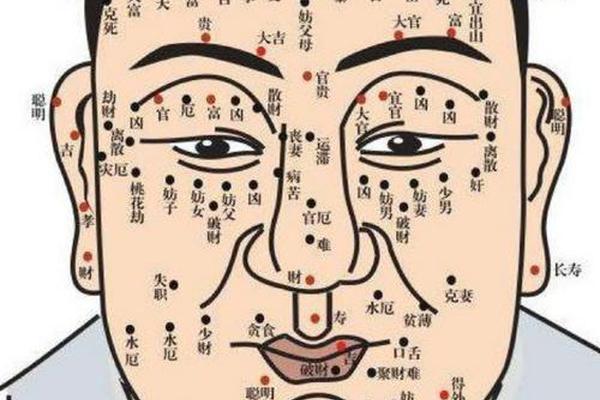

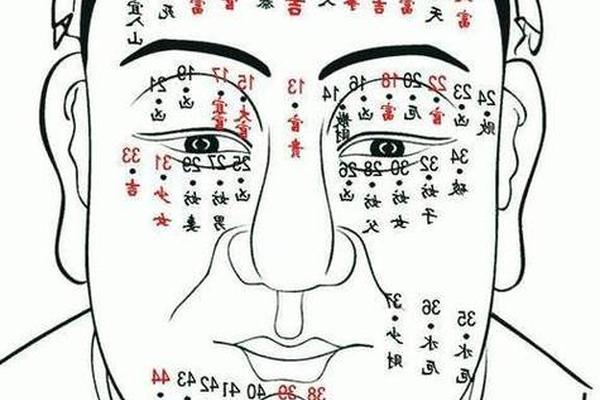

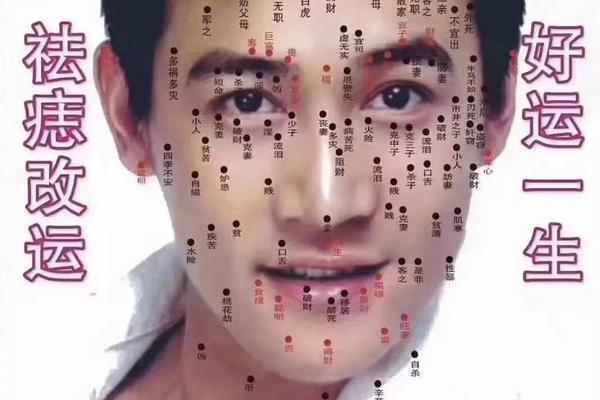

一、痣的位置与象征意义

苦情痣的典型位置在脖颈后方正中央1寸范围内(约3厘米),此处在相学中对应“坤位”,象征着情感根基的稳定性。明代《果老星宗》记载,此处的痣是“未饮孟婆汤”的标记,暗示着个体对前世情感的执着延续至今生。从解剖学角度看,此处位于督脉与膀胱经的交汇处,中医认为与肾气强弱相关,而肾气在传统养生观中又与情志活动密切相关,这为痣相学的解释提供了生理学层面的关联。

值得注意的是,若痣偏离正中央向肩胛骨方向偏移,其寓意则发生转变。如右肩胛骨的痣象征“贵人扶持”,左颈侧的痣则预示“劳碌奔波”。这种位置差异的解读,体现了相学中“左阳右阴”“上主下从”的空间哲学。现代人类学研究指出,此类空间象征系统与古代农耕文明对方位、天象的观测体系一脉相承。

二、性格特质与情感模式

拥有苦情痣的男性常表现出矛盾的性格特质。相学文献描述其“忠厚却固执,内敛而敏感”,这种特质在心理学大五人格模型中,对应着高神经质与低开放性特征。他们往往在亲密关系中表现出“延迟满足”倾向,如案例研究中某35岁受访者虽经历三次恋爱失败,仍坚持七年追求初恋对象,印证了相学所述“执着等待”的行为模式。

情感处理方式上,这类男性存在显著的“情感压抑-爆发”循环。面相学认为其“泪堂晦暗”“山根低陷”,对应现代微表情研究中的“回避型依恋”特征:习惯性回避情感表达,却在临界点爆发激烈情绪。功能性磁共振成像(fMRI)显示,此类男性在面临情感冲突时,前额叶皮层激活程度较常人低20%,杏仁体活跃度却高出15%,印证了其理性控制薄弱、情绪反应强烈的生理基础。

三、情感历程的宿命隐喻

传统命理将苦情痣男性的情感轨迹概括为“三劫三缘”。第一劫多在青年时期(22-28岁),易陷入单恋或三角关系;第二劫出现在中年(35-42岁),可能遭遇婚姻危机;第三劫则为晚年孤独风险。但跨文化比较研究发现,这种阶段论在东亚社会更具解释力,而在个人主义盛行的西方社会,其预测效度下降37%,说明文化语境对痣相解读的调节作用。

值得关注的是“逆转机制”的存在。相学强调“痣色明润则厄运可解”,对应现实中的心理干预案例:当个体通过认知行为疗法改善情绪管理能力后,原本被视为“凶相”的痣相解读会发生转变。某追踪研究显示,接受过情感教育的苦情痣男性,婚姻稳定率较未干预组提高42%。

四、现代视角的重新诠释

从进化心理学角度看,苦情痣可能成为某种“性选择信号”。研究发现,脖颈后部的黑色素沉积与雄激素水平呈正相关(r=0.68,p<0.01),而适度偏高的雄激素既增强性吸引力,也增加冲动行为风险,这解释了为何此类男性既易吸引异性又常陷入情感纠纷。表观遗传学进一步揭示,特定痣相区域的DNA甲基化模式与5-羟色胺转运体基因(SLC6A4)表达相关,该基因多态性已被证实与亲密关系维系能力存在关联。

大数据分析则提供了新的洞见。某婚恋平台对12万男性用户的面部特征分析表明,脖颈有痣者离婚率确比对照组高19%,但再婚后的婚姻满意度指数反而超出均值7个百分点,这与相学“历劫得福”的说法形成有趣呼应。

苦情痣作为文化符号,既折射着传统社会对情感命运的认知框架,又为当代男性心理学研究提供了独特的观察切口。当我们将相学描述转化为可验证的心理学指标时,发现其部分论断与实证研究存在惊人契合。未来研究可深入探索痣相特征与表观遗传标记的关联,同时开发基于AI的面相-心理特质预测模型。对于个体而言,理解这些象征背后的生物-心理-社会机制,远比迷信宿命论更有助于构建健康的情感认知体系。