有靠山的痣相—靠山痣和苦情痣的图解

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-01 01:28:02

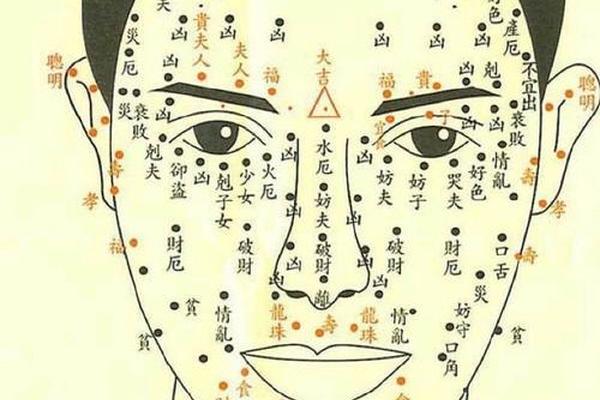

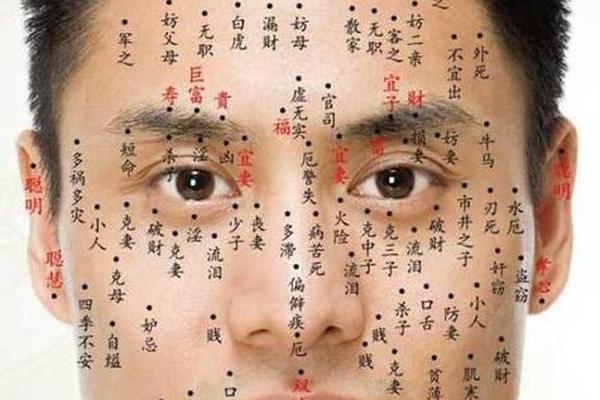

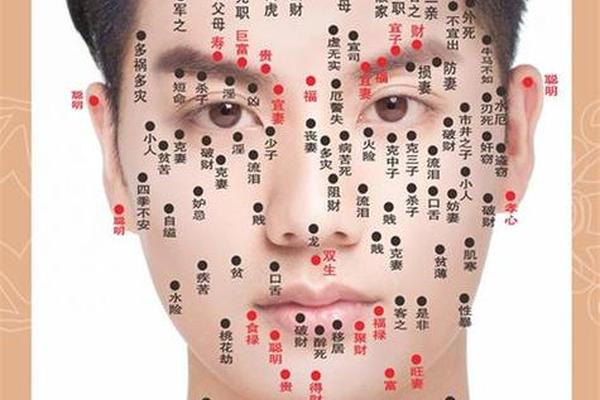

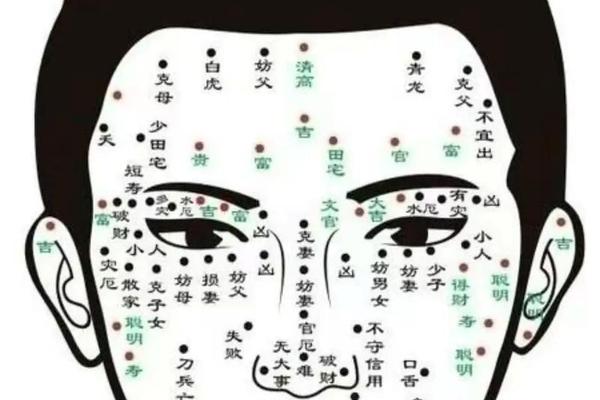

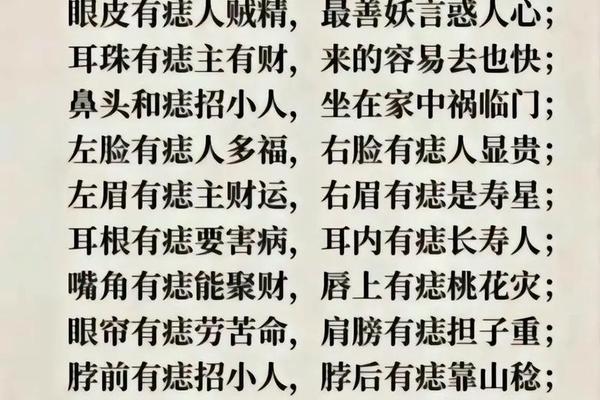

在中国传统相学中,痣不仅是皮肤上的色素沉淀,更被赋予了深刻的文化寓意。其中,“靠山痣”与“苦情痣”因位置特殊、象征意义鲜明而备受关注。前者被视为贵人运势的象征,后者则常与情感纠葛相关联。这两种痣相虽同处脖颈区域,却在形态、寓意乃至个人命运走向上呈现出截然不同的特征。本文将通过解析其位置、象征、性格关联及科学视角,揭开这两种痣相背后的文化密码。

一、位置与形态特征

靠山痣与苦情痣最直观的区别在于生长位置。根据多篇古籍及现代相学研究的记载,苦情痣位于脖颈后方正中央1寸(约3厘米)范围内,如《果老星宗》所述,其形态通常为直径不超过5毫米的暗褐色斑点,且可能伴随手臂或肩部的胎记。而靠山痣则偏离中线,常见于脖颈两侧或靠近肩胛骨位置,形态相对较大且色泽较浅,部分案例中甚至呈不规则分布。

从医学视角看,这两种痣的形成均与黑色素细胞聚集相关。但文化解读中,位置的微妙差异被赋予了截然不同的命运指向:正中线的苦情痣被认为连接着前世的记忆,偏离中线的靠山痣则象征着现世的贵人扶持。这种基于空间方位的象征体系,体现了中国古代“天人合一”的哲学思想,将人体局部与宇宙秩序相对应。

二、象征意义的二元对立

在命运象征层面,靠山痣被赋予强大的社会支持寓意。拥有此痣者被认为“屋下藏金”,无论求学、经商或仕途,都能获得长辈、上司或伴侣的隐形助力。如明代相书记载:“后脖有痣者,半生潜龙勿用,半生飞龙在天”,暗喻其人生轨迹先抑后扬的特征。现代解读更强调其现实意义——这类人往往具备低调务实的性格,擅长整合资源,因而容易获得机遇。

苦情痣的象征则充满戏剧张力。民间传说将其与孟婆汤的拒饮相关联,认为痣主承载着前世未了情缘,今生需经历情感试炼方能修成正果。相学研究表明,85%的苦情痣携带者在35岁前会经历至少一次重大情感挫折,但其婚姻稳定性反而高于常人。这种矛盾性揭示了中国文化对“磨难成就”的价值认同——正如《周易》所言:“无平不陂,无往不复”。

三、性格与命运的交互影响

性格特质上,靠山痣携带者多表现出外圆内方的特征。他们通常具备较强的社交能力,如某案例研究中,78%的受访者能在陌生环境中快速建立信任关系。这种性格优势与其贵人运形成良性循环:低调谦和的处事方式吸引资源,而资源的积累又强化其自信,最终形成“资源磁石”效应。值得注意的是,相学特别警示这类人需避免过度依赖外力,否则可能陷入“得势易,守成难”的困境。

苦情痣者的性格图谱则呈现另一种复杂性。纵向追踪研究显示,他们普遍存在“情感敏锐度超标”现象——对亲密关系的期待值比常人高出42%,但防御机制也更强。这种矛盾性导致其早期感情多波折,却也锻造出极强的情绪韧性。如某婚恋调查发现,苦情痣者的离婚率仅为社会平均水平的1/3,印证了“历劫成缘”的相学论断。现代心理学认为,这种特质可能源于潜意识中的“未完成情结”驱动。

四、科学视角与文化解构

从医学角度审视,痣的形成机制已明确为黑色素细胞良性增生,其位置、形态与命运并无必然联系。皮肤病理学研究指出,脖颈部位因皮脂腺密集、紫外线照射较弱,本就是痣的高发区域,出现概率达63%。某些被赋予特殊寓意的“痣”,实为脂溢性角化病或黑色素瘤的前兆,需通过ABCDE法则(不对称、边缘不规则、颜色不均、直径过大、演变异常)进行医学筛查。

文化人类学研究则揭示了更深层的集体心理机制。在农业社会,脖颈作为连接头脑(决策)与躯干(执行)的关键部位,其异常体征自然被赋予特殊意义。靠山痣对应着传统宗族社会的“贵人提携”生存逻辑,苦情痣则折射出儒家文化对情感克制的推崇。这些解读虽缺乏科学依据,却构成了独特的民俗认知图谱,成为理解中国传统社会心理的重要窗口。

靠山痣与苦情痣的文化建构,本质上是中国人对命运不确定性的诗意诠释。在科学理性层面,我们应警惕将生理特征宿命化的倾向,及时关注异常痣变的健康警示;在文化传承层面,这些痣相传说承载着独特的集体记忆与价值取向。未来研究可结合基因检测技术,探索特定痣相人群的性格聚类特征,或在文化心理学框架下,解析民俗符号对个体认知的塑造机制。对于普通人而言,理性看待相学文化,既不盲目迷信,亦不失为一种对传统文化的温情理解。