痣相青 青绿色的痣是好痣还是坏痣

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-30 06:36:02

在中国传统命理学和现代医学的双重视角下,青绿色痣的吉凶属性一直存在争议。有人认为它预示着健康隐患,也有人将其视为性格特质的象征。这种矛盾背后,既体现了传统文化对体相的神秘化解读,也反映出医学科学对皮肤病变的理性认知。本文将结合古籍记载、现代医学研究及临床案例,系统探讨青绿色痣的深层含义。

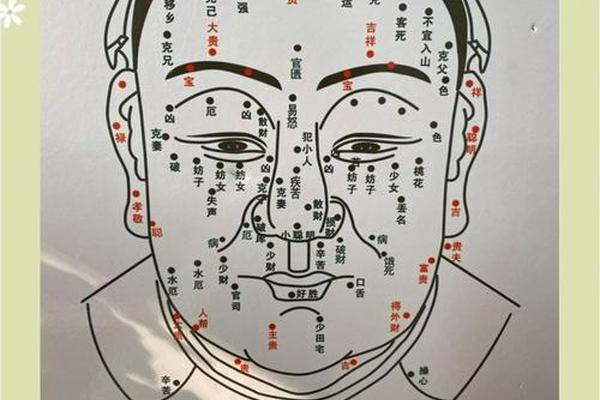

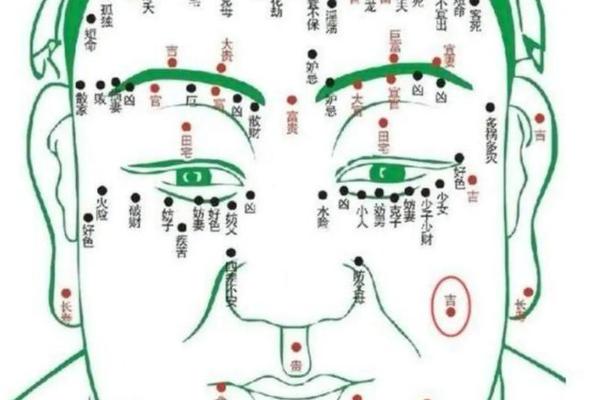

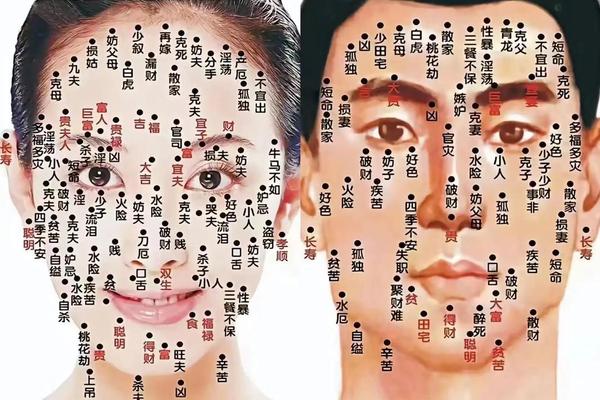

一、传统痣相学的矛盾解读

在《痣相大全》的记载中,青色痣被归入“隐痣”范畴,认为隐于身体非显眼处者多吉,显于面部者主凶。这种分类源于古代对人体阴阳平衡的理解——青色属木,对应肝胆经络,若显于表面则象征肝气郁结。明代相术典籍特别强调:“青记生于腰腹者,主财帛丰盈;现于手足者,防筋骨之疾”。但清代《麻衣相法》修正了这一观点,指出青色痣的吉凶需结合具体形态,圆润饱满者为吉,边缘模糊呈片状者主病。

这种矛盾在民间传说中更为显著。江浙地区流传的“青面痣”传说认为,此类痣相者易得贵人相助,但需防肝胆之疾;而岭南地区则视其为“水鬼印记”,认为与水厄相关。这种地域性认知差异,反映出传统痣相学缺乏统一标准的特点。

二、现代医学的病理分析

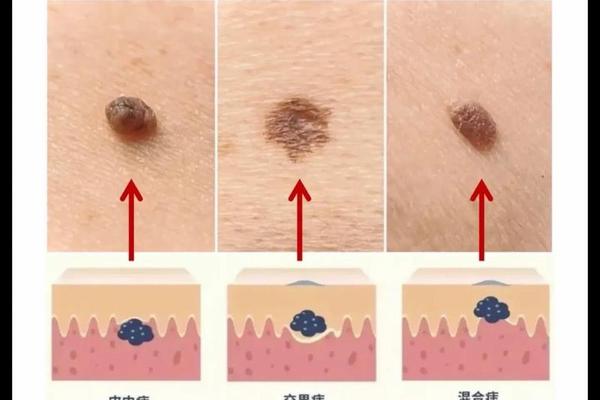

从皮肤病理学角度,青色痣本质是真皮层黑素细胞异常增生。研究表明,90%的先天性青痣属于良性太田痣,其形成与胚胎期黑素细胞移行受阻有关。日本学者葛西健一郎在《色斑的治疗》中指出,这类色素沉着并不会自然消退,但恶变率低于0.1%。值得注意的是,后天出现的青痣需警惕恶性可能,临床数据显示,40岁以上新发青痣患者中,有3%最终确诊为黑素瘤。

通过皮肤镜观察,良性青痣多呈现均匀的蓝灰状结构,而恶性病变则会出现不规则色素团块和血管异常增生。广东省中医院的研究发现,长期暴露在紫外线下的青痣,其细胞异型性发生率是隐蔽部位的2.3倍。这印证了传统相学“显处多凶”的部分合理性,但机制截然不同——现代医学将其归因于光老化加速细胞突变。

三、临床案例与认知误区

河北某三甲医院曾接诊典型病例:32岁女性颧骨青痣20年无变化,经病理检查确认为太田痣;而45岁男性足底新生青痣在半年内迅速扩大,最终诊断为早期黑素瘤。这两个案例揭示关键差异:先天性青痣稳定性强,后天突发性病变风险较高。这与民间“青痣必凶”的笼统认知形成鲜明对比。

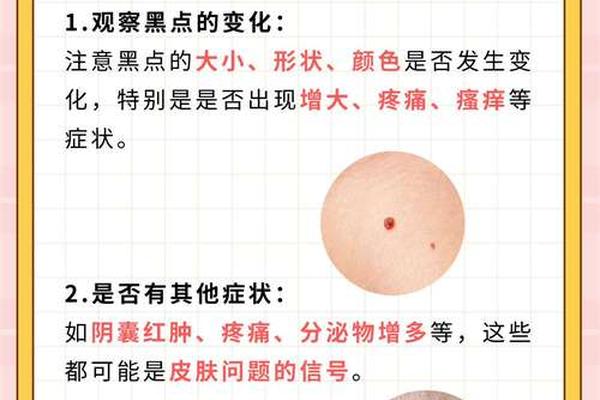

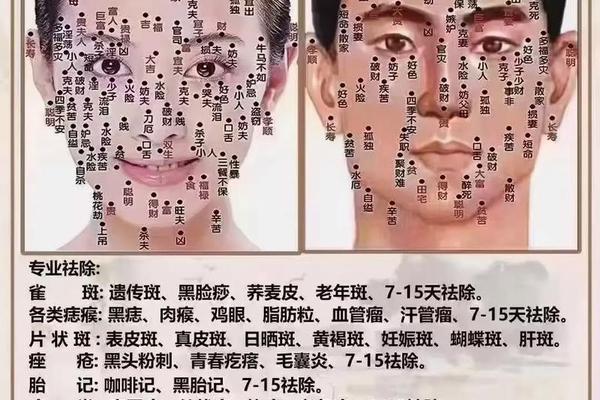

当前最大的认知误区在于处理方式。调查显示,38%的受访者会选择激光祛除面部青痣,却不知真皮层色素需特定波长激光才能清除,普通美容激光反而可能刺激细胞变异。更值得警惕的是,某些相术从业者利用患者恐惧心理,将生理性胎记(如蒙古斑)渲染为“前世孽债”,导致不必要的心理负担。

四、跨学科的综合评估体系

建立科学的评估模型需整合多维度指标:从形态学观察,直径超过5mm、边缘呈锯齿状、颜色深浅不一的青痣需优先排查;从发展轨迹看,青春期后出现的青痣更需关注;从基因层面,全基因组测序发现,NRAS基因突变者青痣恶变风险增加4倍。北京协和医院建议实施“3+2”监测法:每3个月进行ABCDE自检(不对称性、边界、颜色、直径、隆起),每2年做专业皮肤镜检测。

文化心理因素也不容忽视。针对500例青痣患者的调查显示,68%存在不同程度的容貌焦虑,其中15%发展为社交恐惧。这提示临床诊疗需兼顾生理治疗和心理疏导,建立生物-心理-社会医学模式的全流程管理。

青绿色痣的吉凶属性本质是文化建构与客观病理的复合体。传统相学强调的“显隐吉凶”虽缺乏科学依据,却暗合现代医学的紫外线致病机制;医学界关注的细胞异变风险,又为古老相术提供了新的诠释维度。建议公众既不必对青痣过度恐慌,也需建立科学监测意识,当痣体出现形态改变时,应及时通过皮肤镜、病理活检等手段明确性质。未来研究可深入探索特定基因突变与青痣演变的关联性,以及传统文化认知对疾病诊治的潜在影响。