痣相文化知识、痣相学的起源

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-30 07:13:02

痣相文化作为中国传统命理学的重要组成部分,其起源和发展蕴含着深厚的哲学思想和民俗信仰。以下从历史脉络、理论根基及文化影响等角度进行解析:

一、起源与早期发展

1. 远古至春秋战国时期

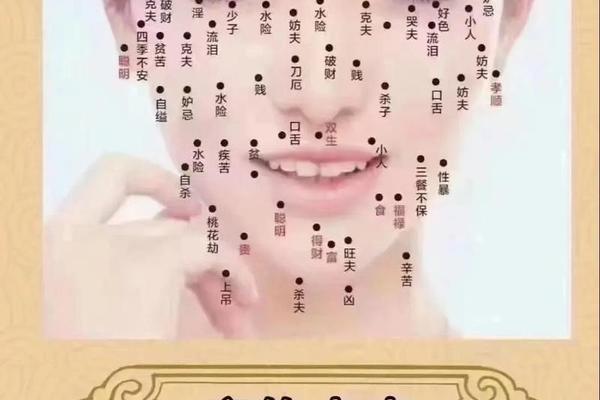

痣相学最早可追溯至上古时期,古人将人体与自然现象相联系,认为痣是“天命”或“吉凶征兆”。在《黄帝内经》等早期医书中,已有关于痣与健康关联的记载,奠定了痣相与生理、命运结合的雏形。至春秋战国时期,随着阴阳五行学说的兴起,痣相学逐渐形成系统的理论体系,并与中医理论相融合,认为痣的位置与人体脏腑、经络的运作有关。

2. 汉代至唐宋的体系化

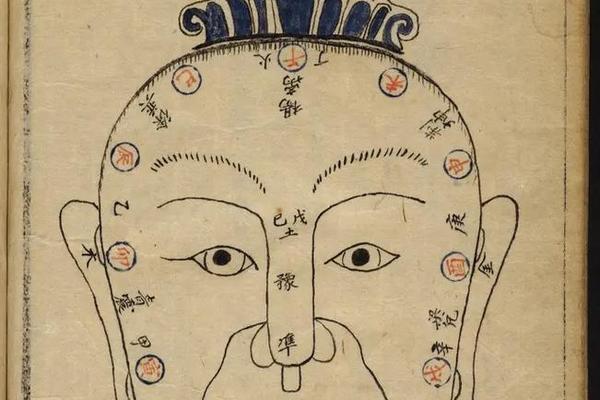

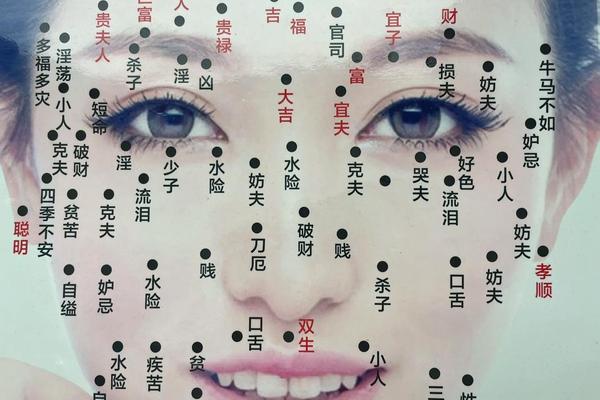

汉代相术典籍中开始明确记载痣相的吉凶意义。例如,《史记》提到刘邦左腿有72颗黑痣,被视为帝王之相的标志。唐代以后,痣相学与面相学、风水学进一步结合,形成“头面黑痣”“身体上下黑痣”“手足黑痣”三大分类,并衍生出《痣相大全》等专著,详细解析不同部位痣的象征意义。

二、理论基础与文化内涵

1. 天人合一的哲学观

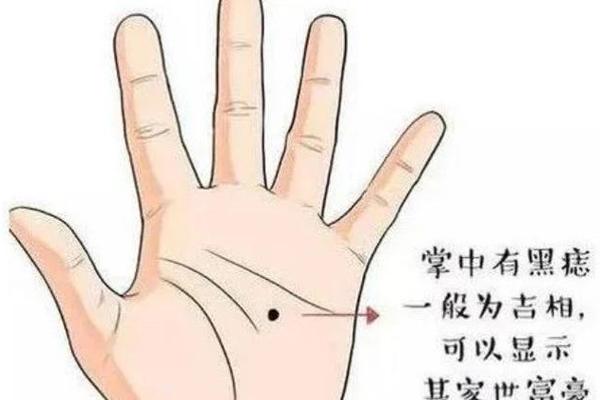

痣相学的核心理论认为人体是“小宇宙”,痣的位置与天地自然相呼应。例如,面部的痣对应星辰布局,隐痣(如背部、掌心)多主吉,显痣(如面部显眼处)多主凶,体现了古人对自然规律与人体命运的类比思维。

2. 阴阳五行与中医影响

痣的颜色、形状被赋予五行属性:红痣属火主吉,黑痣属水主凶;圆润凸起的痣象征阳气充沛,扁平暗沉的痣则阴气过盛。这种分类与中医的阴阳平衡理论密切相关。中医的“望诊”传统也推动了通过痣观察健康状况的实践。

3. 社会功能与民俗信仰

痣相学在古代承担了心理慰藉与社会规范的功能。例如:

三、典籍与流派

1. 重要文献

2. 地域与流派差异

不同地区对同一痣位的解读存在差异。例如,南方民间认为脚底痣主远行富贵,而北方则更重视额头痣的官运象征。道家重“隐痣”,儒家则更关注显痣的社会寓意。

四、现代视角下的反思

尽管现代科学证实痣的形成与遗传、紫外线等因素相关,但痣相学作为文化现象仍具研究价值。其反映了古代社会对未知命运的解释需求,并成为心理学、人类学探讨集体潜意识与象征思维的素材。例如,现代研究认为痣的“吉凶”解读实为心理暗示,通过强化积极信念影响个体行为。

痣相学起源于古代天人感应思想,融合了医学、哲学与社会,是中华文化“象数思维”的典型体现。其虽缺乏科学依据,但作为传统文化遗产,仍为理解古人世界观提供了独特视角。