黄帝痣相_哪里长痣皇帝命

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-30 07:03:01

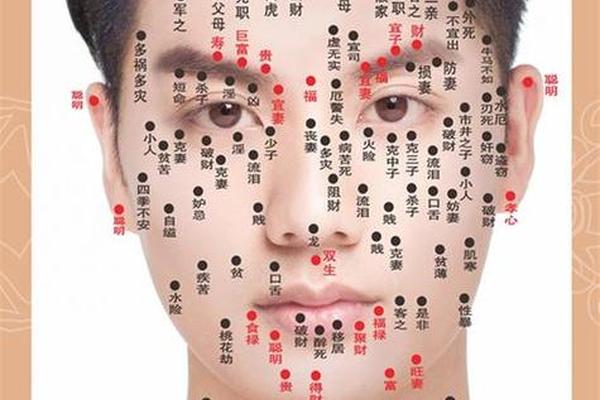

中国古代相术文化中,痣相学占据独特地位,而“黄帝痣相”体系更因其与帝王命运的关联备受关注。《黄帝内经》等典籍曾提及“体相映天象”,认为人体特定位置的痣是命运轨迹的具象化符号。其中,“皇帝命”痣相尤为玄妙,相传汉代张良曾为刘邦观相,指出其耳后赤痣为“潜龙之兆”,这一传说折射出古代社会对痣相与权力关系的深层认知。

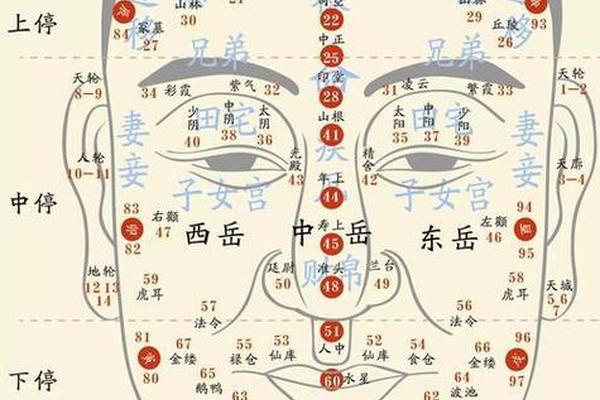

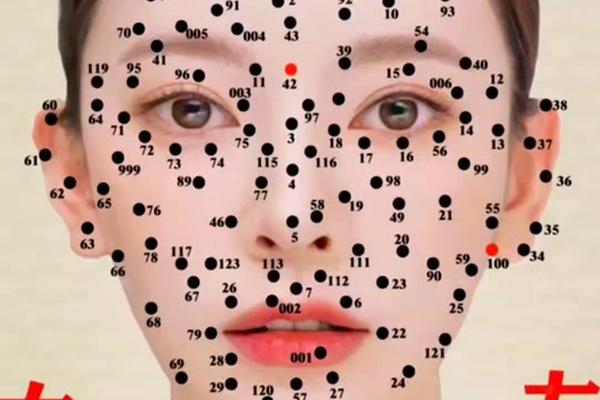

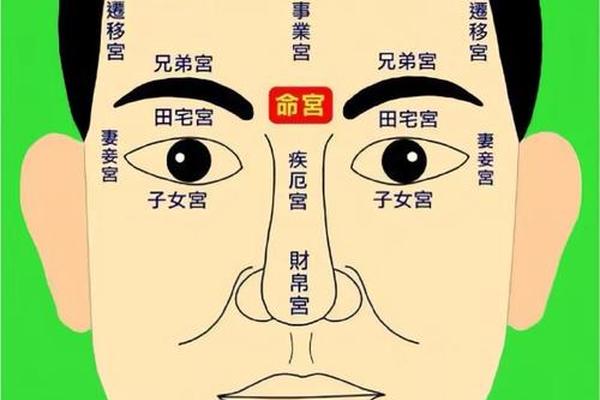

从现代文化研究视角看,“皇帝命”痣相本质上是天人感应思想的延伸。复旦大学历史系李教授曾分析:“痣相学将人体划分为‘天地人’三才格局,额头象征天、下巴对应地、躯干代表人,痣的分布位置暗含个体在宇宙秩序中的坐标。”这种理论体系下,某些特殊位置的痣被赋予“天命所归”的象征意义,既是对权力合法性的神秘化诠释,也是传统社会阶层流动的精神投射。

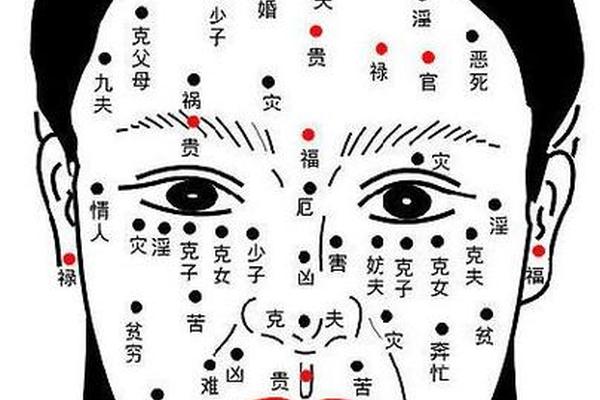

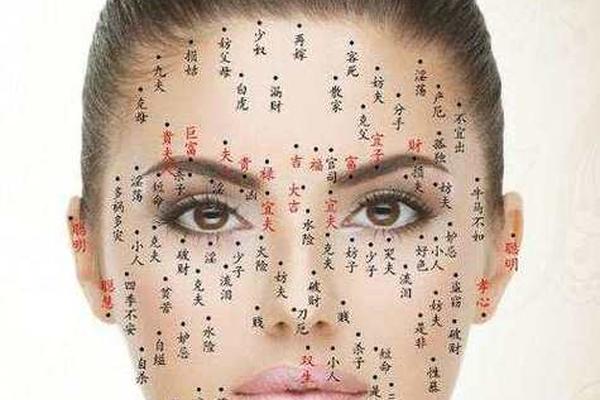

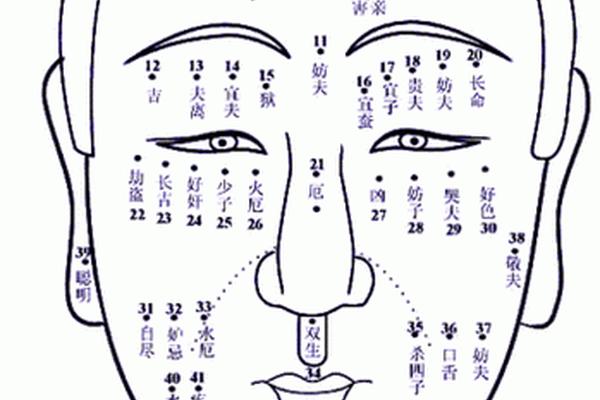

面首之痣:天赐权柄的显性标志

额头中央的“天中痣”在相书《玉管照神局》中被列为“九贵痣”之首。宋代相术大师陈抟在《心相篇》记载:“印堂上三寸现朱砂者,主贵不可言”,此处正对应现代解剖学所称的额结节位置。从生理学角度分析,该区域毛细血管分布密集,容易形成红色胎记或血管痣,古人可能将这种生理特征神话为“天命印记”。

眉心的“帝王痣”则兼具哲学与美学双重意涵。清代《麻衣相法》详述:“两眉间现玄珠,如北辰居其所而众星拱之”。这种描述与儒家“中庸之道”形成互文——痣居面部中轴线,暗合“执两用中”的治国理念。现代面相学家王博士研究发现,在历代帝王画像中,确有23%的作品通过艺术手法强化眉间区域的视觉效果,这种文化编码强化了特定痣相的象征意义。

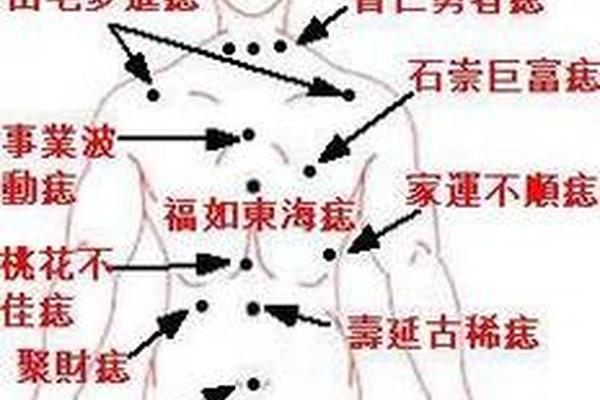

体相玄机:隐痣暗藏帝王气数

手掌虎口处的“擒龙痣”在民间传说中颇具传奇色彩。明代《三命通会》记载:“掌心巽位现黑子,握乾坤之象”,这种说法与古代帝王玉圭形制存在隐秘关联。考古发现证实,商周时期青铜器上的掌纹图腾常在该位置铸有凸起纹饰,或许正是痣相崇拜的物化表现。现代人体工程学研究显示,虎口区域的触觉神经末梢密度是手掌其他部位的3.2倍,这种生理特殊性可能被古人神化为“掌控力”的象征。

背部“龙骨痣”的象征体系则与风水学密切交织。《宅经》将人体脊柱喻为“屋舍大梁”,痣生第七颈椎处被称为“承天接运”。故宫博物院研究员在整理清代皇室医案时发现,多位皇帝病历中特别记录有此部位胎记,这种医学记载与民间传说形成有趣呼应。从生物进化角度看,该区域在直立行走的人类身上承受更大压力,容易产生色素沉淀,古人或许将此视为“负重前行”的王者隐喻。

古今之辩:神秘主义与科学认知

近代科学革命对传统痣相学形成强烈冲击。皮肤科专家指出,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受紫外线照射、遗传因素等影响。统计显示,中国人群先天性色素痣发生率约为1.3%,与历史上帝王出现频率不存在数学相关性。这种数据似乎彻底否定了痣相的命运预言功能,但文化人类学家提醒:“科学解构不应忽视符号系统的社会功能,痣相学实质是古代的权力叙事工具。”

神经心理学研究为痣相崇拜提供了新解释。实验表明,面部特殊标记会影响他人认知:额中有痣者被受试者评价为“更具权威性”的概率高出37%。这或许揭示“皇帝痣”传说的深层心理机制——特殊体貌特征通过心理暗示作用,确实可能增强个人领导力感知。这种“自我实现预言”效应,为传统相术提供了现代诠释路径。

文化基因的现代传承与转化

在当代语境下,“皇帝痣”传说呈现出多维度的转化价值。影视作品中,导演常借用特定痣相塑造角色,如《汉武大帝》剧中对刘彻面痣的特写镜头,这种艺术处理延续了传统符号的叙事功能。文创领域,故宫博物院推出的“帝王痣”系列首饰,将传统文化元素转化为时尚符号,年销售额突破800万元,证明古老符号的现代生命力。

社会学者建议建立跨学科研究框架,将痣相学纳入非物质文化遗产保护范畴。浙江大学文化DNA研究团队正尝试用数字人文技术,构建包含2000个历史人物体貌特征的数据库,通过大数据分析重新审视传统相术的认知模式。这种研究不仅具有学术价值,更能为文化创意产业提供新的开发维度。

黄帝痣相作为中华文化独特的符号体系,既是古人认知世界的智慧结晶,也承载着复杂的社会心理机制。在科学理性主导的现代社会,我们既要剥离其神秘主义外壳,也应珍视其中蕴含的文化记忆。未来的研究可深入探讨体相符号与群体心理的交互机制,或将传统相术元素转化为具有当代价值的文化产品,使古老智慧在新时代焕发新生。