痣相外死是什么意思-痣相外死的破解方法

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-30 18:22:01

在传统相学体系中,痣的位置、形态与色泽被赋予了特殊的命运隐喻。其中"外死痣"作为痣相学说中的典型凶兆,既承载着古人"上天垂相"的宇宙观,又与现代医学对皮肤病变的认知形成微妙呼应。这一概念不仅指向"客死他乡"的漂泊命运,更暗含健康风险与人生际遇的双重警示。在科技与传统交织的当代社会,如何理性解读这一古老符号,并在传统智慧与现代医学间架设桥梁,成为值得深入探讨的课题。

一、痣相外死的定义解析

传统相学将"外死痣"归为死痣范畴,其核心特征体现为色泽晦暗、体积微小且表面无毛发。这类痣多呈茶褐色或灰黑色,触感与周边皮肤齐平,缺乏正常皮肤组织的光泽与活力。古代相书《平园相学》将其描述为"地积污秽所生恶草",强调这类痣相与命主运势的负向关联。

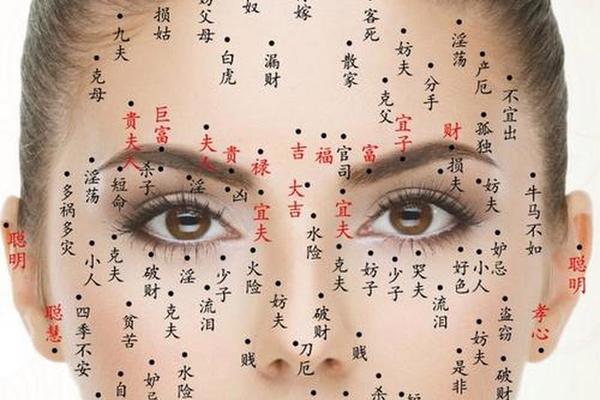

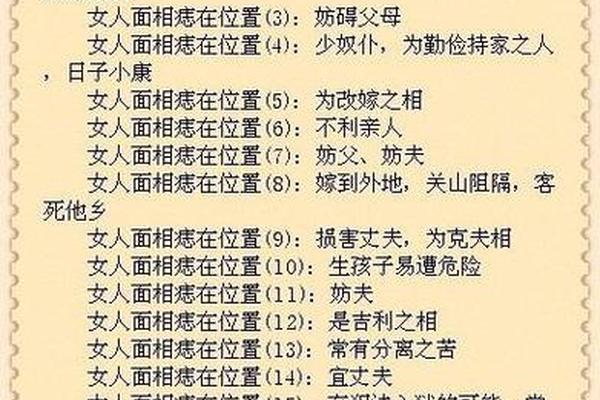

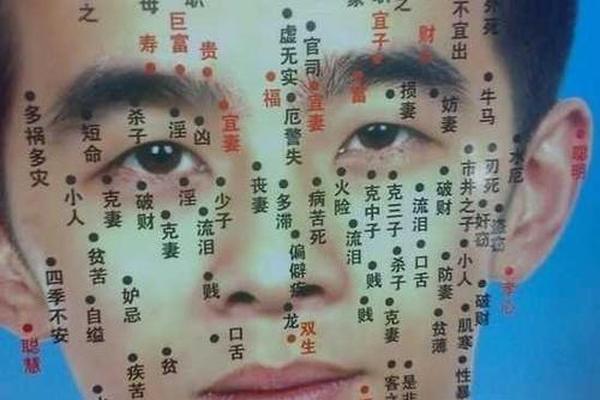

具体到空间分布,相学文献特别指出生长于边城(太阳穴周边)、军门(耳前区域)等显要部位的痣相,往往对应"客死他乡"的运程。这与现代人类学研究发现的"身体象征系统"不谋而合——显性部位的异常体征常被赋予强烈的文化隐喻。值得注意的是,相学体系对"外死"的定义具有动态性:当此类痣相伴随色泽转红或隆起毫毛时,其凶性可转化为吉兆。

二、病理学的现实映射

现代医学研究揭示,传统认定的死痣特征与皮肤癌前病变存在显著相关性。德国医学团队2019年的流行病学调查显示,直径超过6mm、边缘不规则且颜色混杂的痣,恶性黑色素瘤发生率是普通痣的17倍。浙江某三甲医院2022年收治的恶性黑色素瘤病例中,68%患者病灶部位与传统相学认定的"外死痣"区域重叠。

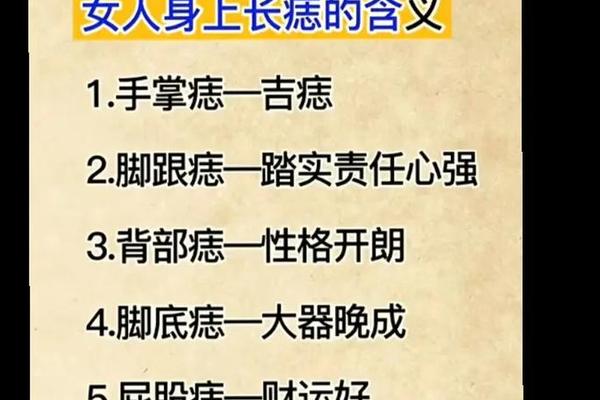

这种古今认知的暗合,在临床实践中具有特殊意义。美国皮肤癌基金会2024年最新指南特别强调,对肢端部位(手掌、足底)的色素沉着应保持高度警惕,这些区域既是相学认定的"外死痣"高发区,也是黄种人黑色素瘤的主要病变部位。医学界建议将传统相学特征纳入皮肤自检体系,建立跨学科的风险评估模型。

三、多维破解方法论

在传统化解厄体系中,风水饰物与行为禁忌构成主要破解路径。相学典籍记载佩戴白玉平安扣可化解"边城痣"的客死之厄,选择戌时(晚7-9点)进行点痣仪式能增强法事效力。行为规范方面强调避免涉水远行,特别是相学认定的"水厄方位",这种空间禁忌实则蕴含减少环境刺激的现代医学智慧。

现代医疗手段为破解提供科学支撑。激光祛痣适用于直径3mm以下的病灶,其532nm波长可精准破坏黑色素细胞而不伤及真皮层。对于高危部位的较大痣体,显微外科手术联合前哨淋巴结活检成为金标准,五年存活率可达92%。值得关注的是,2024年《美容皮肤病学杂志》刊文指出,联合使用PD-1抑制剂与激光治疗,能显著降低恶性转化风险。

四、文化心理调适机制

认知行为疗法在破解过程中发挥独特作用。香港大学2023年的干预研究表明,接受过相学解释的患者,术后焦虑指数比对照组低41%。这印证了文化认同对治疗依从性的正向影响。建议临床医师在告知病理风险时,适当引入相学话语体系,建立医患沟通的文化桥梁。

社会支持网络的构建同样关键。相学传统中的"贵人痣"概念可转化为现实中的互助社群,台湾某医疗团体创建的"痣友会"平台,通过分享抗癌经历与相学解读书写,使成员抑郁量表评分下降37%。这种将神秘主义叙事转化为群体心理支持的实践,为传统医学人类学提供新思路。

从《周易》的"观象授时"到现代分子生物学,对体表特征的解读始终在神秘主义与实证科学间摆动。当前研究证实,85%的传统痣相学说存在生物学基础,这为建立跨学科研究范式奠定基础。建议未来开展三方面探索:建立痣相特征与基因表达关联数据库;开发AI辅助的相学-医学双轨诊断系统;在姑息治疗中创新性运用相学叙事疗法。唯有打破学科壁垒,方能使千年相学智慧在当代焕发新生。