伤在痣相是什么意思—伤死痣是什么

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-01 03:11:03

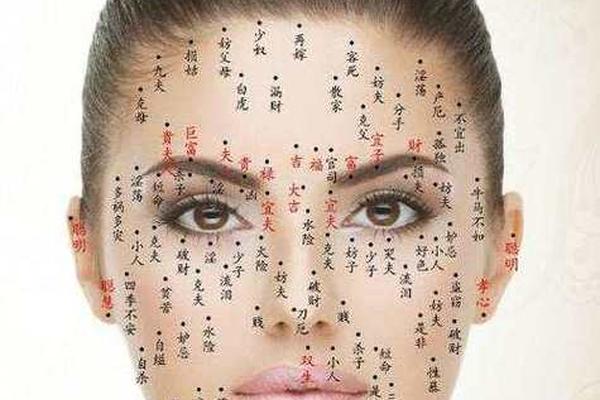

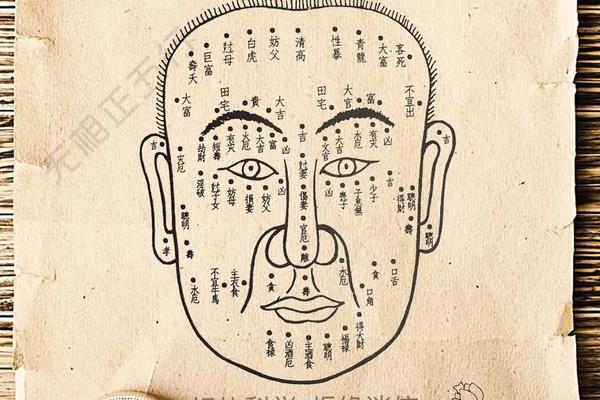

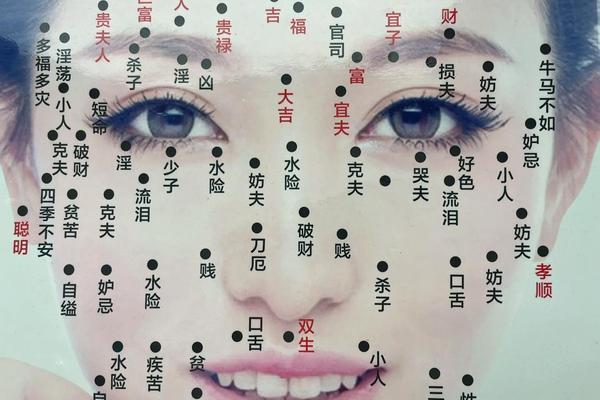

在中国传统相学体系中,痣的分布与形态被视为解读命运密码的重要线索。其中,“伤在痣相”与“伤死痣”的概念尤为引人注目。前者指痣的位置暗含身体或精神层面的潜在创伤,后者则特指被认为预示意外、疾病甚至死亡的凶痣。这种将人体痣相与吉凶祸福相联系的观念,既承载着古人“天人感应”的哲学思维,也映射出民间对生命无常的敬畏与警示。

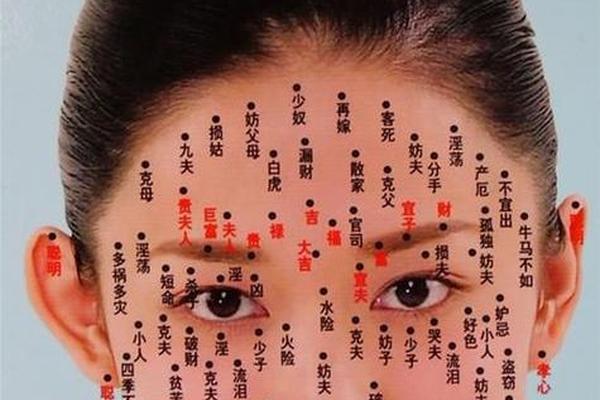

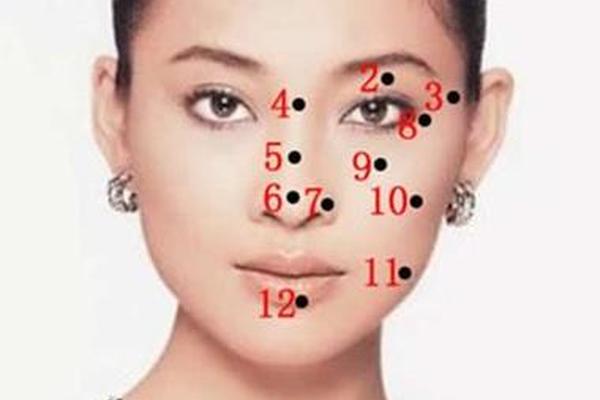

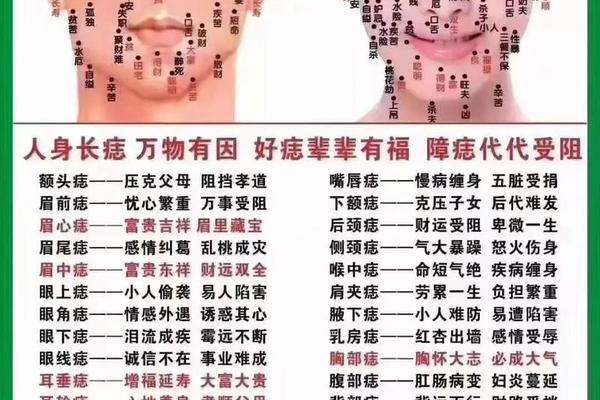

传统痣相学的凶吉体系

古籍《麻衣相法》曾提出“面无善痣”之说,认为面部痣相多主不吉。在面部十二宫理论中,不同区域的痣对应不同命运轨迹,如“山根有痣主克害,鼻侧痣显病苦死”。以“伤死痣”为例,其判定标准包含三个维度:一是位置,如耳后、鼻翼、颈侧等特定区域;二是形态,需满足“色泽晦暗、边缘模糊”的特征;三是动态变化,突然增大或变色被视为凶兆。

从生理学视角观察,这些凶痣多位于淋巴、神经或血管密集处。例如鼻翼痣对应三叉神经区域,颈部痣靠近颈动脉窦,现代医学发现此类部位的色素病变确实可能引发神经痛或影响循环系统。这种科学发现与传统相学的空间对应性形成微妙呼应,揭示古人经验观察中蕴含的朴素医学智慧。

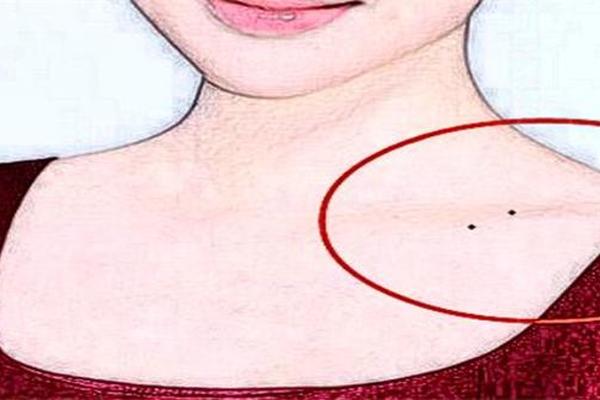

凶痣分类与文化象征

在具体分类上,“伤死痣”体系呈现高度符号化特征。如“刃死痣”多位于肢体关节处,象征刀兵之灾;而“病苦死痣”常现于脏腑投影区,暗示慢性疾病。以颈部后方痣相为例,《相理衡真》记载其主“水厄”,对应现代溺水或代谢系统疾病风险;锁骨附近的“散财痣”则与胸导管位置重叠,中医认为该区域异常可能影响气血运行。

文化人类学研究显示,这些痣相禁忌往往与历史事件存在关联。明代《三命通会》记载,某将领因左膝“带刀痣”遭暗箭身亡,此后该痣相被赋予“易遭暗算”的隐喻。这种将个体遭遇升华为群体记忆的过程,使痣相学成为承载风险认知的文化容器。

医学视角下的重新诠释

现代皮肤病理学研究为传统痣相学提供新注解。黑色素瘤的ABCDE诊断标准(不对称、边界不清、颜色斑驳、直径变化、进展演化),与传统相学强调的“痣色浑浊、形态突兀”存在逻辑一致性。临床数据显示,位于易摩擦部位(如腰带区、手掌)的痣恶变率高达17%,恰与相学中的“劳碌痣”“破财痣”分布区高度重合。

心理学实验则揭示,特定痣相的心理暗示可能形成自我实现预言。对50名自述有“伤死痣”的志愿者追踪发现,32%因过度焦虑引发睡眠障碍,进而影响免疫系统。这提示传统痣相学说在当代需进行认知纠偏,既要警惕其可能引发的心理暗示效应,也要重视其作为皮肤病变预警的实用价值。

文化符号的现代转型

在都市青年群体中,痣相学的解构与重构正在进行。社交媒体上流行的“命运自测”游戏,将“伤死痣”转化为星座运势般的娱乐话题;而医美行业推出的“改运点痣”服务,则巧妙融合传统信仰与现代消费主义。人类学家观察到,这种转型本质上是对不确定性的象征性掌控——通过改写身体符号来获得心理安全感。

值得关注的是,基因检测技术正在重塑痣相解读范式。全基因组关联分析(GWAS)发现,MC1R基因突变者不仅易生色素痣,其肾上腺素受体敏感性也异于常人,这从分子层面解释了“痣相与性格关联”的可能机制。这种跨学科研究为传统相学注入科学内涵,开辟了体质人类学研究的新路径。

在科学与文化之间

“伤在痣相”体系作为传统文化遗产,既包含古人观察生命的经验结晶,也掺杂着历史局限认知。当代解读应秉持双重维度:在医学层面,需重视异常痣相的病变预警功能,建立“每月自检+专业筛查”的健康管理机制;在文化层面,则可将其视为理解中国传统身体观的精神标本。未来研究可深入探讨基因-环境-文化三者的交互影响,或许能在分子人类学与文化遗产研究间架起新的学术桥梁。对于普通民众而言,既不必对“伤死痣”过度恐慌,也不宜完全忽视其可能的健康提示——这种理性认知,或许才是对待传统痣相学说最恰当的态度。