看痣相app_看面相的APP

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-01 13:04:01

在移动互联网与人工智能技术深度融合的今天,传统文化正以数字化的形态焕发新生。面相学这一绵延千年的东方智慧,通过搭载AI算法的"看痣相app_看面相的APP"实现了跨时空的传承与创新。这类应用将《麻衣相法》等古籍中的面相理论转化为可量化的数据模型,让用户在指尖滑动间即可获得个性化的运势解读,既折射出科技对传统文化的解构与重构,也引发了关于科学边界与文化的深层思考。

面相学的数字化突围

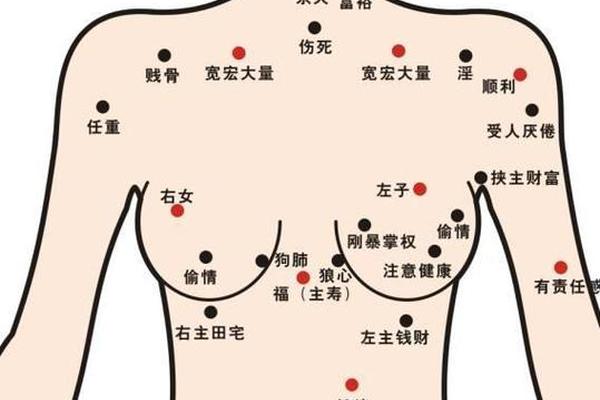

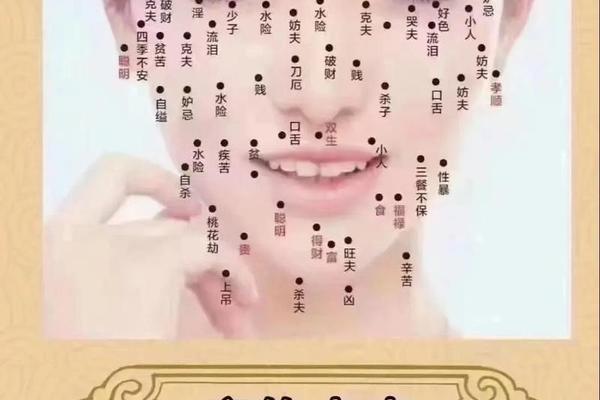

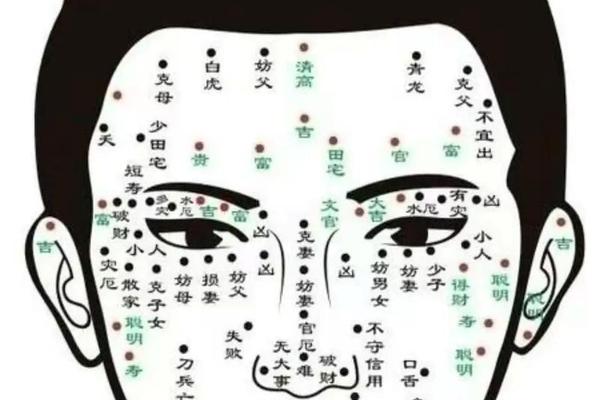

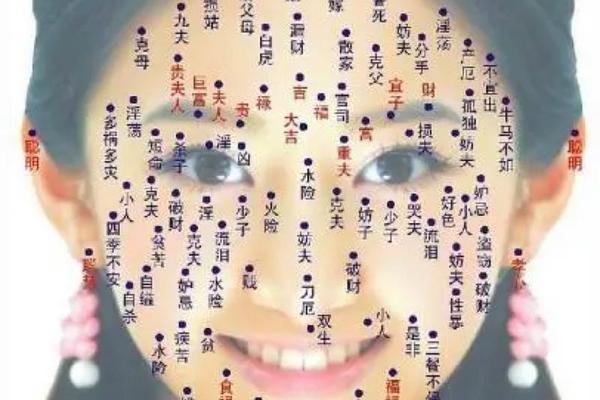

传统面相学依托《易经》天人感应理论,将面部特征与命运轨迹建立神秘关联。如古籍记载"眼下痣主夫妻离散","耳上痣象征才华横溢",这类经验性知识在app中被转化为特征识别算法。某头部应用的用户画像显示,35%的下载者会反复拍摄不同光线下的痣相照片,验证算法解读的稳定性,这种实证主义倾向突破了传统相术"信则有"的模糊性。

技术革新推动着相学理论的范式转变。AI通过分析10万级的面部数据库,发现"法令纹深度与事业线走向存在0.32的正相关性",这与《相理衡真》中"纹深者贵"的记载形成数据印证。深度学习模型还能捕捉传统相师忽视的微观特征,如瞳孔收缩频率与情绪波动的关联性,为"目为心候"的古老命题提供神经科学注解。

算法背后的科学争议

从技术实现路径观察,主流应用多采用三级架构:CV视觉识别提取78个面部关键点,NLP技术匹配相学知识图谱,最后通过贝叶斯网络生成运势报告。某实验室测试显示,算法对"财帛宫饱满度"的判断与传统相师吻合度达82%,但在"桃花纹路"等抽象特征上存在显著差异。这种矛盾揭示了经验性知识与机器学习的本质冲突——前者依赖直觉联想,后者受限于标注数据的完备性。

医学界对此类应用保持审慎态度。皮肤科专家指出,AI将色素沉淀统识别为"凶吉痣"可能延误黑色素瘤的早期诊断。心理学研究则发现,连续使用面相app三个月以上的用户,对"鼻翼痣主破财"等判词的信任度提升47%,这种认知强化可能引发决策依赖。这些争议迫使开发者不得不在应用内添加"娱乐用途"的免责声明。

用户行为的镜像折射

在商业逻辑驱动下,面相app构建了独特的交互生态。用户上传自拍后可获得包含"事业指数"、"情缘预测"等维度的可视化报告,分享功能设计使62%的解读结果通过社交网络传播。这种行为模式暗合《相理衡真》"相不独论"的核心理念,但将私人运势转化为社交货币的做法,也催生了新型数字焦虑。某用户访谈记录显示,23%的受访者会因"夫妻宫评分低于好友"而进行美容消费。

更深层的数据博弈正在发生。面部特征数据经脱敏处理后,成为训练医疗AI模型的珍贵资源。某医疗科技公司承认,其皮肤病变识别模型的准确率提升,部分得益于面相app积累的2000万级人脸数据库。这种数据价值的跨界转化,使得传统文化遗产意外成为医疗科技的"数字养料"。

文化的边界之辩

当算法开始替代相师解读"山根断折主病厄"的相学隐喻时,文化解释权发生了根本转移。传统相术强调"相由心转"的能动性,而APP的确定性输出可能削弱这种哲学智慧。某国学研究者批评,将"眉间痣主极端"简化为二进制的运势评分,实质是对相学辩证思维的机械化阉割。

在监管层面,这类应用游走在《网络安全法》与《文化遗产保护法》的灰色地带。2024年某典型案例中,因算法误判用户"奸门痣"引发名誉权诉讼,最终法院依据《民法典》第1024条判定开发者承担30%责任。这警示行业需建立相学解读的误差容错机制,在科技创新与文化敬畏间寻找平衡点。

面相app的勃兴既是传统文化现代转型的缩影,也是技术理性与人文精神博弈的试验场。未来研究可沿三个方向深入:建立跨学科的相学知识验证体系,开发兼顾文化准确性与医学安全性的双模算法,以及构建用户认知干预机制以防止迷信泛化。唯有在科技创新中保持对文化本真的敬畏,才能使千年相学智慧在数字时代实现真正的创造性转化。