痣相 古文—古代关于痣的论述

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-02 11:19:02

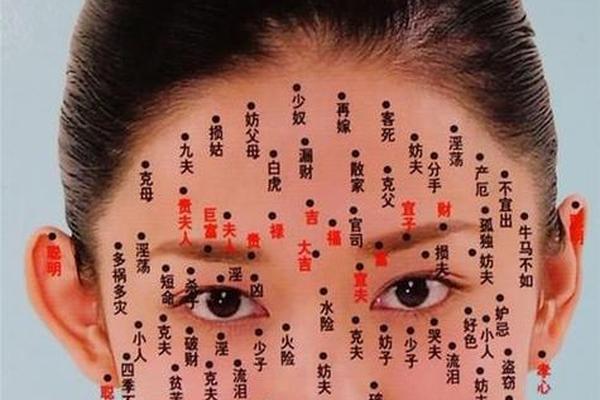

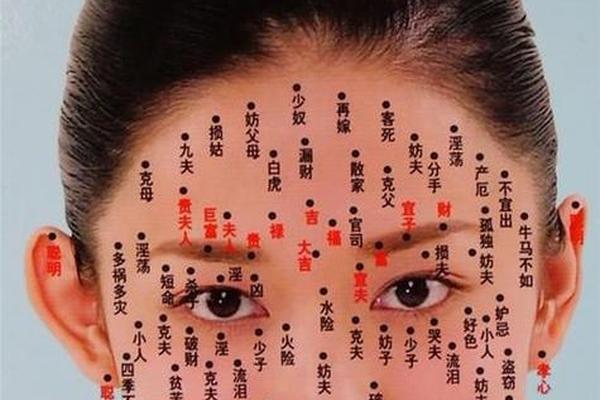

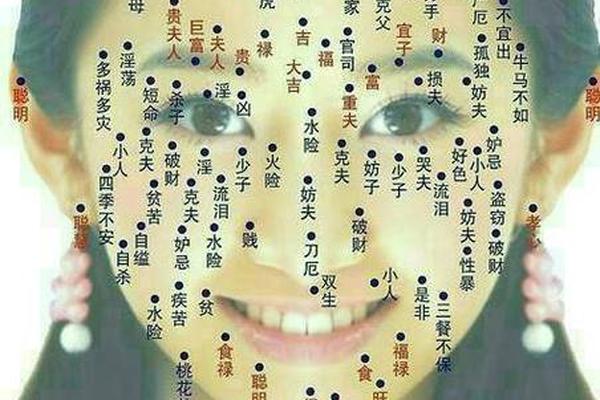

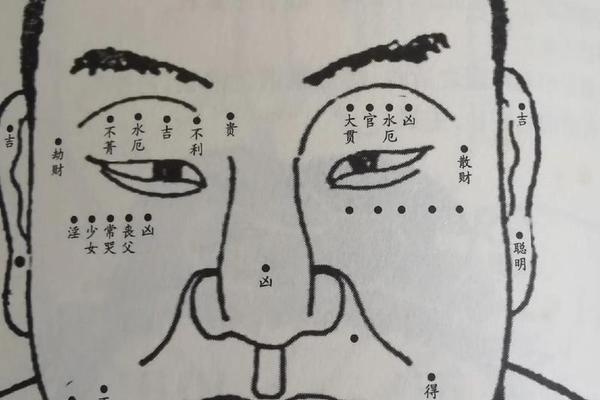

中国古代相术体系中,痣相作为一门独特的学问,承载着千年来人们对命运、健康与性格的探索。《太乙照神经》有云:"体之瑕疵,皆应天象",将肌肤上的痣视为天地之气在人体投射的印记。从先秦至明清,历代典籍如《麻衣相法》《五行精纪》皆将痣的形色、方位纳入命理系统,形成"观痣断命"的完整体系。这种以微观体征推演宏观命运的思想,既折射出古人"天人合一"的宇宙观,也暗含早期医学诊断的经验积累。

阴阳五行:痣相的理论根基

痣相学的核心逻辑建立在阴阳五行学说之上。宋人李虚中在《五行精纪》中提出:"朱砂属火,青黛归木,暗褐主土",将痣色与五行属性精准对应。额头属离卦主火,若生赤痣则预示功名;腰腹属坎卦主水,若现黑痣则关联子嗣。这种色彩与方位的双重对应,构成古代相师解痣的基本范式。

明代相术家袁忠彻在《神相全编》中特别强调动态观察:"春见青痣主生发,冬遇黑痣恐寒滞"。这不仅将五行学说与四季更替结合,更暗合中医"天人相应"理论。清代《相理衡真》记载的"火形人忌水痣"之说,则体现体质与痣相的辩证关系,可见古代痣相学始终与医学理论保持密切互动。

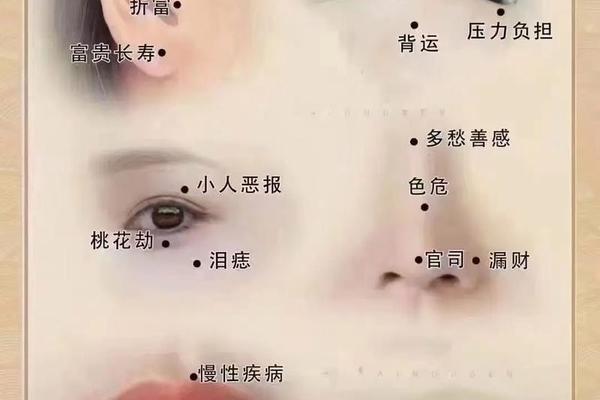

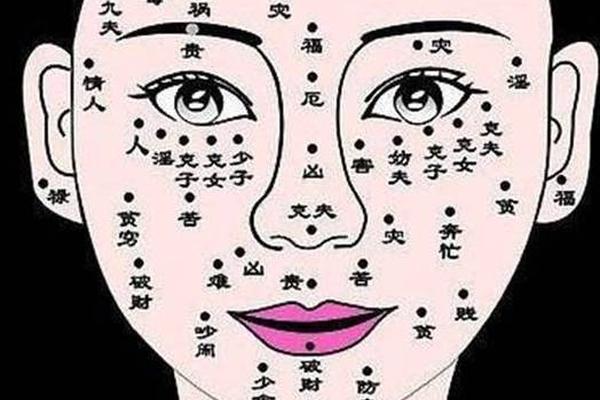

方位吉凶:体相的空间密码

人体在相学中被视为缩微的宇宙图景,《黄帝内经》"九宫八风"理论为痣相方位学奠定基础。唐代《月波洞中记》详述:"额中三才纹,痣居天部主贵",将前额划分为象征天、人、地的三停区域。北宋相书《玉管照神》更细化出面部十二宫位,规定眉间印堂的朱砂痣主仕途,而耳垂黑痣则象征福寿。

身体其他部位的痣相同样蕴含深意。元代《柳庄相法》记载:"脐上三寸为丹田,赤痣者文武双全",这与道家修炼关窍理论不谋而合。值得注意的是,相同位置的痣因朝代更替产生不同解释——如唇下痣在唐代相书中主口福,至明代却被视为"锁财痣",这种演变折射出社会经济结构的变化对相术体系的深刻影响。

男女异相:性别维度的分化

古代痣相学存在显著的性别差异标准。《女相全书》强调:"妇人颈后痣,主克夫妨子",而同样位置的痣在男性则被解读为"背有靠山"。这种双重标准源于封建社会的观念,《礼记》中"男阳女阴"的性别定位,在痣相解释中演化为"男子重官禄,女子重贞顺"的评判体系。

明代相学家水镜先生在《神异经注》中提出突破性观点:"女子眉间朱砂,可作宰辅之相"。这看似矛盾的论断,实则对应着明中期女性参与商业活动的社会现实。清代《绘图校正相法》记载的"妇人掌心痣主掌财"之说,更直接反映江南地区女性经济地位提升对传统相术的改造。

医相融合:病理与命理的边界

古代医家对痣相持有独特见解。孙思邈在《千金方》中警示:"面生蓝痣,恐为青斑之症",将某些特殊痣相视为疾病前兆。这种诊断方法在宋代得到发展,《圣济总录》记载太医通过观察孕妇腹痣变化判断胎气盛衰,体现医学实践对相术的吸纳与转化。

值得关注的是医相之间的理论博弈。清代名医徐大椿在《医学源流论》中批判:"相家言赤痣主火,不知瘿瘤亦有赤色",揭示命理解读与医学诊断的根本差异。但民间抄本《医相杂录》显示,清代江南地区存在"先相后医"的诊疗传统,这种独特的文化现象至今尚未得到充分研究。

文化镜像:痣相的符号演变

痣相学在文艺创作中衍生出丰富意象。唐代传奇《游仙窟》描写佳人"眉间一点朱砂,尽显风流态度",将痣转化为审美符号。至明清小说,《金瓶梅》中潘金莲的泪痣、《红楼梦》中贾宝玉的面痣,皆成为人物命运的重要隐喻。这种文学转化使痣相学突破相术范畴,升华为具有哲学意味的文化符号。

民间习俗中的痣相信仰更具生命力。福建地区至今保留"点痣改运"仪式,所用朱砂配方与《道藏·太玄部》记载完全一致。人类学家林耀华1930年代在江浙调查发现,商户开业必请相师观主事者面痣方位,这种将痣相与空间风水结合的实践,展现传统知识体系在现代社会的适应性存续。

现代审视:科学视角的再解读

现代医学证实,痣的产生与黑色素细胞分布密切相关,但某些特殊痣相确实具有病理指示作用。如《中华皮肤科杂志》近年研究显示,手掌突然出现的黑痣有较高癌变风险,这与古代相书"掌心黑痣主凶"的论断形成微妙呼应。这种经验性认知与科学发现的偶合,为传统相术研究提供新的切入点。

在文化研究领域,法国汉学家范德隆指出:"中国痣相体系本质是套编码系统,通过特定符号解释个体命运"。这种结构主义解读虽具启发性,却忽视了相术实践中"因人解相"的灵活性。未来研究需结合医疗社会史、知识考古学等方法,深入剖析痣相学在传统知识网络中的位置及其现代转化机制。

这颗凝聚着千年智慧的小小印记,既是古人认识世界的认知图谱,也是传统文化自我更新的微观样本。从《周易》"近取诸身"的观察方法,到现代遗传学对皮肤特征的解码,痣相学始终处在经验认知与科学解释的张力场中。在祛魅与存真之间,或许我们更需要以历史同情的眼光,理解这种古老智慧背后的认知逻辑与文化韧性。未来的跨学科研究,或将揭示更多传统体相学与现代科学的对话可能。