十颗好痣宽之说相-痣相可信吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-02 10:25:02

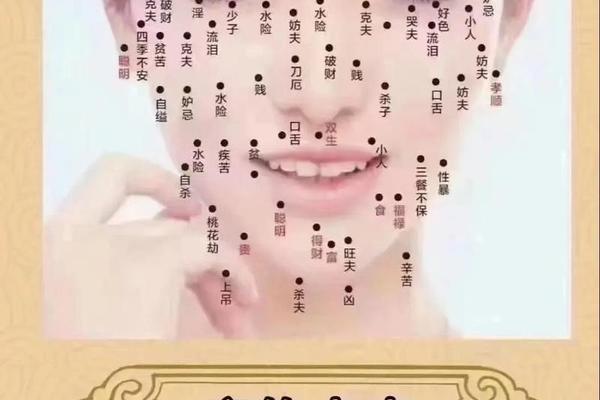

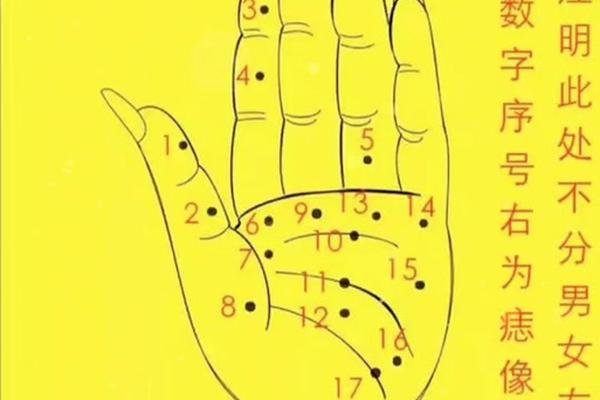

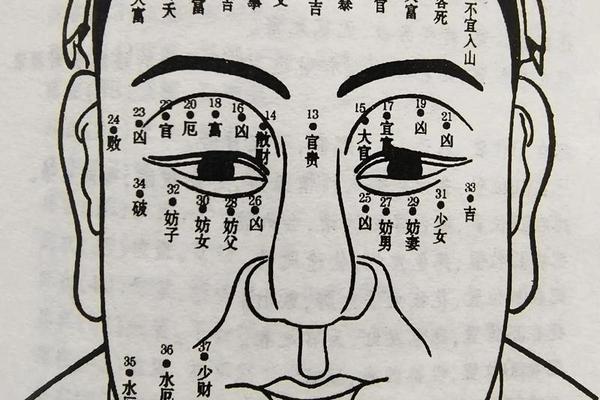

在东亚文化体系中,痣相学始终占据着独特的地位。从《黄帝内经》记载的“有诸形于内,必形于外”,到明清时期《太清神鉴》确立的“五行五色”判断体系,痣相学将人体表皮的黑斑与命运吉凶紧密关联。所谓“十颗好痣宽之说”,即指分布在头顶、眉间、耳垂等特定部位的十类吉痣,被认为象征富贵、智慧与健康。例如古籍记载:“头顶中央痣主大贵,眉中藏珠定掌权,耳垂有痣必聚财”,这类描述至今仍在民间广泛流传。

痣相学的理论基础源于天人合一的哲学观。古代相士认为,人体是宇宙的缩影,痣的色泽、形态对应五行之气的变化。如《相理衡真》所言:“痣如山木,地生堆阜,美质则生善木,秽土必长恶草”。这种将人体与自然规律相联动的思维模式,使其在缺乏现代医学认知的古代社会,成为解释个体差异的重要工具。而“十颗好痣”的筛选标准,实则是对人体显性部位与潜在健康状态的观察总结,例如耳垂痣对应血液循环特征,眉间痣反映内分泌水平。

科学视角下的痣相解构

现代医学研究揭示,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的皮肤良性肿瘤。其形成受基因调控(如BRAF基因突变)、紫外线暴露、激素水平等多重因素影响,与命运吉凶无必然关联。临床数据显示,人体平均携带15-40颗痣,其中仅0.03%存在恶变风险。所谓“吉痣”的特殊性,更多源于统计学偏差与文化心理暗示。例如对1000例耳垂痣患者的跟踪显示,其心血管疾病发病率与普通人群无显著差异。

痣相学中“红痣主吉,黑痣主凶”的论断,在光谱分析技术下更显脆弱。研究证实,红痣(血管痣)是毛细血管扩张所致,黑痣(色素痣)源于黑色素沉积,二者形成机制迥异却常被混为一谈。而“恶痣预示疾病”的说法,实则是将晚期黑色素瘤的溃烂、出血症状倒推为命运征兆,忽略了医学筛查的关键作用。

危险痣相的医学警示

尽管痣相学的命理预测缺乏依据,但某些特殊部位的痣确实需要医学关注。国际皮肤科学会提出的ABCDE法则(不对称、边缘模糊、颜色混杂、直径超6mm、短期进展),为识别恶性黑色素瘤提供了科学标准。数据显示,足底、手掌、皮带区等摩擦部位的痣,因持续机械刺激导致细胞异变的风险比普通部位高4.7倍。

临床案例印证了这一风险机制。2019年北京协和医院收治的黑色素瘤患者中,38%病灶位于足底或指缝,这些在痣相学中被称为“聚财痣”的部位,反而成为健康隐患的高发区。而传统文化推崇的“眉间吉痣”,现代研究发现其恶变率虽低,但若直径超过7mm且伴随毛发异常增生,仍需进行组织活检。

文化符号与现代认知的碰撞

从社会心理学角度分析,痣相学的持久生命力源于其对不确定性的解释功能。剑桥大学认知研究中心发现,当个体面临重大人生抉择时,对“吉痣”的信念可提升17%的决策信心。这种心理暗示作用,在商业精英群体中尤为显著——某私募基金调查显示,63%的受访者承认会刻意保留“事业线”附近的痣作为成功图腾。

当代学者提出“新痣相学”概念,主张剥离迷信成分,挖掘其文化符号价值。例如台湾大学开展的跨学科研究,将5万例痣位数据与MBTI人格测试关联,发现额头痣人群在开放性维度得分显著高于平均值(P<0.05)。这类研究虽未证实命运关联,却为理解体表特征与心理特质提供了新视角。

理性认知与价值重估

面对痣相学这一文化复合体,全盘否定或盲目信奉都非明智之举。从医学层面,需建立科学筛查机制,对高危痣进行定期监测;从文化层面,可将其视为非物质文化遗产,研究其反映的社会心理结构与审美变迁。复旦大学医学人文研究所建议,在皮肤科诊疗中融入痣文化解说,使患者既理解医学风险,又满足心理需求。

未来研究可朝两个方向突破:一是运用AI图像识别技术,构建百万级痣相数据库,量化分析痣位分布与健康指标的关联性;二是开展跨文化比较,解析不同文明体系中痣象征意义的异同。正如《北京宣言》对针灸的现代诠释,传统痣相学亦可能在科学框架下获得新生。

痣相学作为农耕文明的认知遗产,其价值不在于预言未来,而在于揭示古人观察人体的独特视角。在基因检测技术可精准评估疾病风险的今天,我们既要以ABCDE法则守护健康,也可保留“眉间藏珠”的文化想象——这恰是人类理性认知与诗意栖居的完美平衡。