面部痣相网—人面部痣解析图

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-04 04:22:02

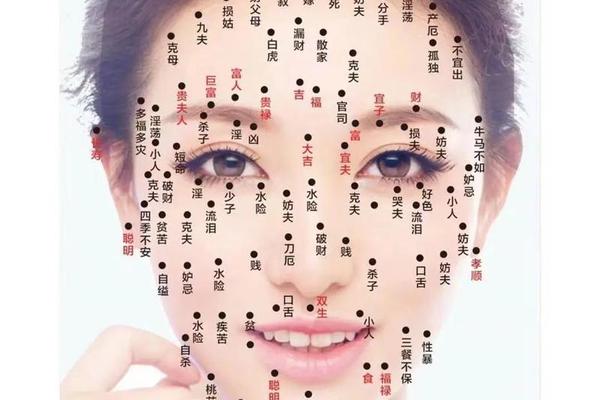

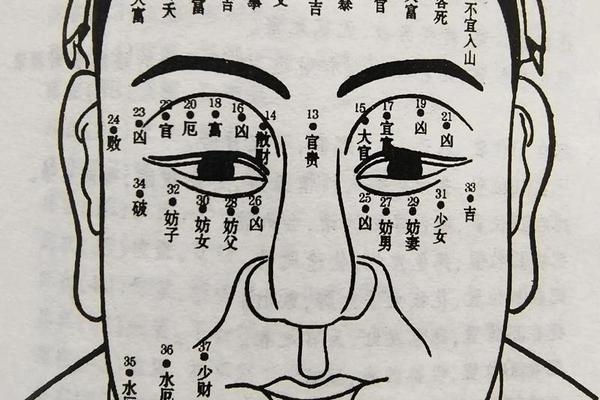

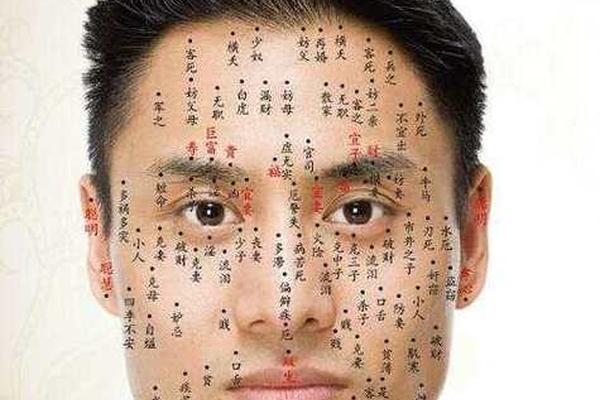

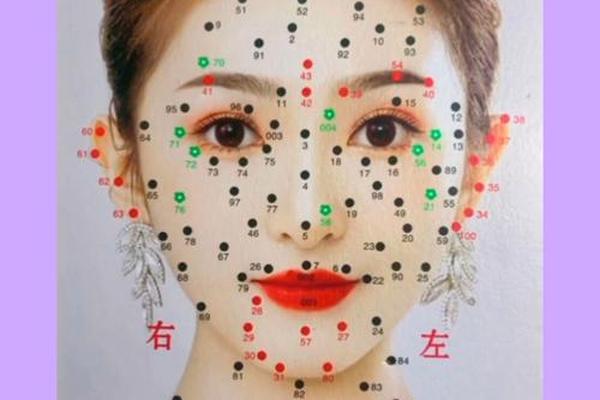

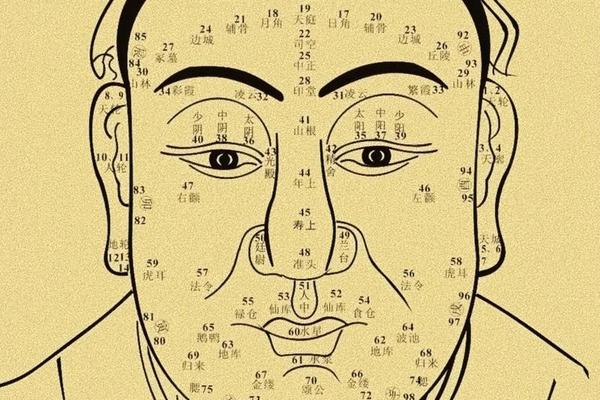

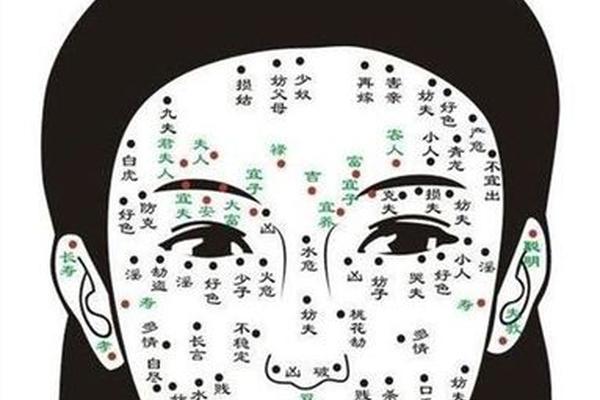

面部痣相解析图作为传统相术的具象化表达,承载着中国古代对人体与命运关联的独特认知。早在先秦时期,相术典籍中便已出现对痣相的记载,古人将面部视为“内藏宇宙”的微缩图景,每一颗痣的位置、色泽与形态都被赋予特定寓意。例如《痣相大全》将面部划分为“官禄宫”“夫妻宫”“子女宫”等十二宫位,认为额头中央的“福痣”象征智慧与仕途通达,而眼尾的“泪痣”则暗示情感波折。这种观念不仅融合了中医“五脏六腑显于外”的辨证思想,更与《周易》中“象天法地”的哲学观一脉相承,形成了一套以痣为符号的命运解读体系。

在民间文化中,痣相更成为文学艺术的灵感源泉。古典小说常以“眉间朱砂痣”刻画超凡脱俗的仙人形象,而《红楼梦》中贾宝玉的“通灵宝玉痣”则暗喻其宿命纠葛。这种符号化表达使痣相学超越占卜工具范畴,演变为中华文化中独特的审美意象。值得注意的是,古代相术强调“隐痣多吉,显痣多凶”,认为衣冠遮蔽之处的痣更具福泽,这侧面反映了传统文化对含蓄内敛的价值推崇。

二、面部痣相解析的理论架构

传统痣相学以“三庭五岳”为框架,将面部划分为与命运相关的功能区域。上庭(额头至眉骨)主事业与祖荫,中庭(眉眼至鼻尖)关乎财富与人际,下庭(鼻翼至下巴)象征晚运与子女。例如鼻翼的“金甲痣”被视为财库丰盈之兆,但若色泽晦暗则易因投机破财;而颧骨痣在相书中兼具“掌权”与“招妒”的双重隐喻,需结合痣形圆润与否判断吉凶。

痣的形态学特征构成另一核心判据。肉痣多呈朱红色,象征贵人扶持与突发机遇,但若表面生毛则转为凶相;黑痣则以圆润饱满为佳,边缘模糊者常与健康风险关联。现代医学研究证实,直径超6毫米、边缘不规则的黑痣确有癌变可能,这与传统“凶痣”说形成微妙呼应。心理学实验则发现,自认为拥有“吉痣”的个体在社交中更具自信,印证了“自我实现预言”对命运观的潜在影响。

三、科学视角下的痣相重审

从皮肤病理学角度,痣的本质是黑素细胞良性增生,其分布受遗传与紫外线暴露等客观因素影响。全基因组关联研究(GWAS)已定位MC1R等色素调控基因,证明痣的数量与位置并无超自然关联。然而临床数据显示,鼻部痣患者因频繁揉搓更易发生病变,这与相术中“鼻痣克夫/妻”的民俗解释形成有趣对照——传统经验可能暗含行为医学的观察智慧。

认知科学揭示了痣相信仰的心理机制:大脑的模式识别本能促使人类将随机痣点符号化,而确认偏误(Confirmation Bias)则强化“预言应验”的错觉。功能性磁共振成像(fMRI)实验表明,当受试者被告知特定面部痣象征财富时,其伏隔核(奖励中枢)激活程度显著提升,这为“心理暗示改变行为模式”提供了神经生物学证据。

四、痣相文化的现代价值重构

在文化遗产层面,痣相学为研究古代社会认知提供了鲜活样本。敦煌相书残卷中的痣位图谱,揭示了唐代胡汉文化交融的审美变迁;明清《神相全编》对女性“眉梢痣”的吉凶评判,则折射出封建礼教对妇德的规训。当代影视剧中,“泪痣”“朱砂痣”已成为角色塑造的视觉符号,如《甄嬛传》中甄嬛的“锁骨痣”即暗喻其命运转折。

作为大众文化现象,痣相解析在社交媒体时代焕发新生。网络平台涌现的“AI痣相测试”日均点击量超百万,虽科学依据存疑,却成为年轻人身份认同的新媒介。更具建设性的是,医疗机构正将传统痣相图转化为皮肤癌科普工具,通过标注高风险痣位提升公众自查意识,实现传统文化与现代医学的创造性转化。

五、理性认知与文化传承的平衡

面对痣相文化,我们需建立“双重剥离”认知框架:一方面承认其作为文化基因的历史合理性,另一方面警惕伪科学风险。考古学家在湖北云梦睡虎地秦简中发现,早期相术与医学诊断常混杂记录,这提示我们应以动态视角看待传统知识体系的演变。建议建立跨学科研究平台,利用大数据分析痣相记载中的经验医学成分,例如统计古籍中“凶痣”部位与现代皮肤癌高发区的相关性。

对于公众教育,可借鉴韩国“民俗医学申遗”经验,将痣相解析纳入非物质文化遗产保护,同时通过可视化技术展示痣的医学本质。医疗机构推出的“痣相健康自检App”,既能满足民众文化心理,又可引导科学就医行为,或将成为传统文化现代转化的典范。

面部痣相解析图犹如一面棱镜,折射出人类对命运认知的永恒探索。从《淮南子》“体象天地”的哲学思辨,到现代基因组的碱基测序,这种跨越千年的对话提醒我们:传统文化并非科学的对立面,而是文明演进的阶梯。未来研究应着力发掘痣相文化中的行为医学智慧,在祛魅与继承之间,找到传统文化现代转化的第三条路径。正如分子人类学揭示的真相——我们DNA里的每一个碱基,都写着祖先观察星辰与痣点的故事。