痣相谁发明的-相学上的痣是什么样的

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-04 06:34:01

在中华文明漫长的历史长河中,痣相学作为面相学的重要分支,承载着古人对命运与自然的朴素认知。其起源可追溯至远古时期,最初与医学观察密不可分。《黄帝内经》中已有通过人体痣点推测健康与运势的记载,例如“面之五色,各主其病”,将痣与气血运行相联系,成为痣相学的雏形。至春秋战国时期,《周易》与《吕氏春秋》等典籍进一步将痣的象征意义哲学化,提出“额痣主忧,鼻痣主财”等观点,标志着痣相学从医学经验向命理体系的转型。

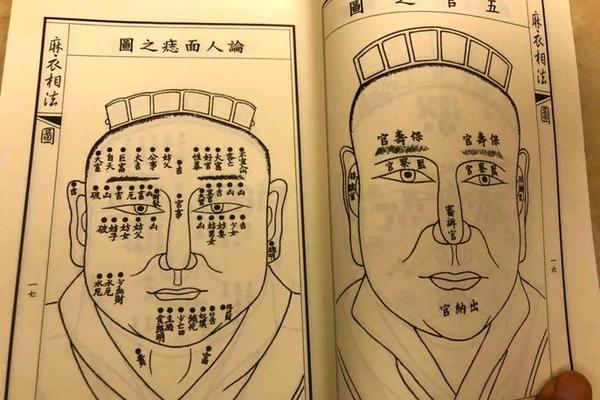

唐宋时期,痣相学迎来理论化高峰。唐代邵雍在《皇极经世》中系统总结了痣的位置与命运关联,如“眉间痣显贵,唇下痣多舛”,并融入阴阳五行思想,形成“痣分吉凶,色辨善恶”的框架。明清时期,痣相学与风水、中医结合,发展出“显痣”与“隐痣”的分类体系,前者指可见部位的痣,后者指身体隐蔽处的痣,主张“隐痣多吉,显痣多厄”。这一时期的《痣相全书》等专著,将痣相学推向民间,使其成为大众解读命运的重要工具。

二、痣相的形态与分类体系

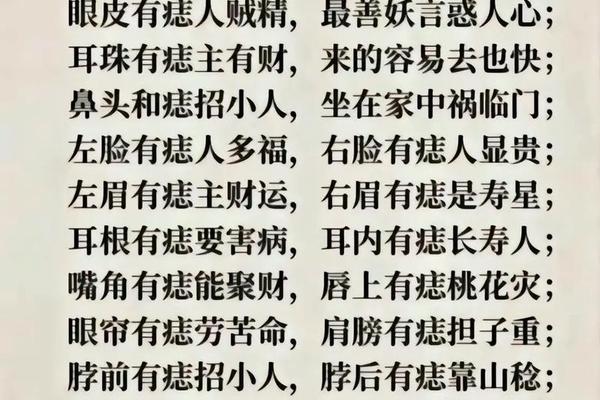

传统痣相学对痣的形态有着严苛的分类标准。首先从颜色区分:纯黑如漆、红如朱砂、白如润玉者被视为“善痣”,象征富贵吉祥;而茶褐、灰暗、斑驳者则为“恶痣”,主疾病灾厄。例如《神相全编》记载,刘邦左股72颗黑痣因色泽均匀、形态圆润,被视作“帝王之相”。痣的凸起程度与毛发特征也被纳入判断:凸出饱满、边缘清晰且生有细毛的痣主吉,平坦模糊或边缘残缺者主凶。

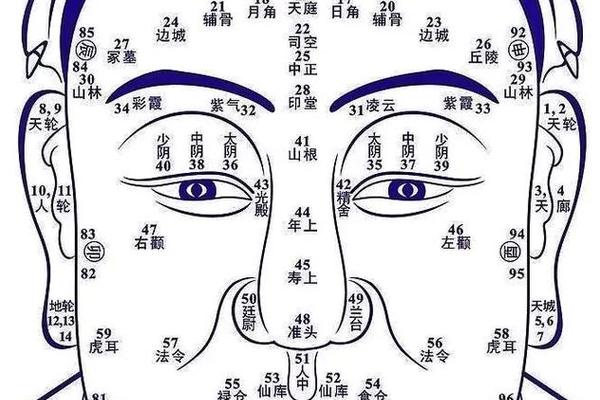

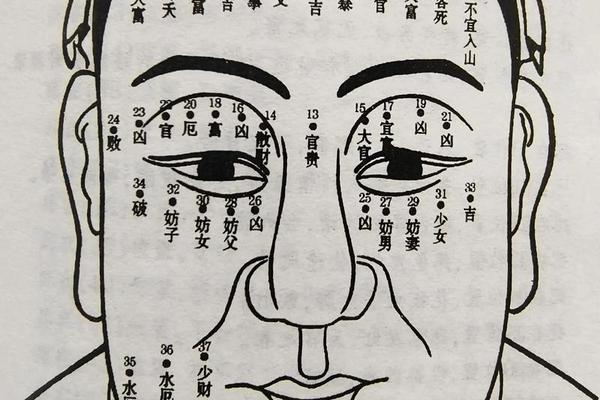

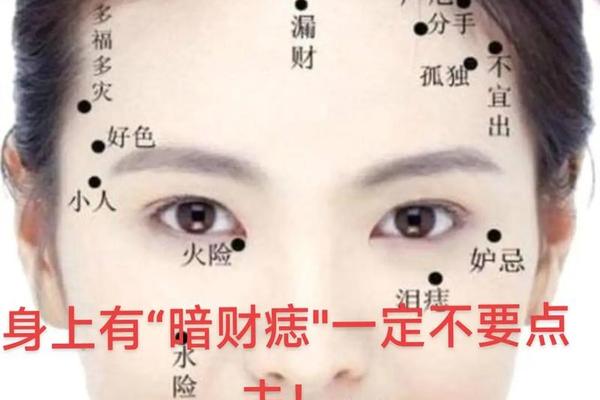

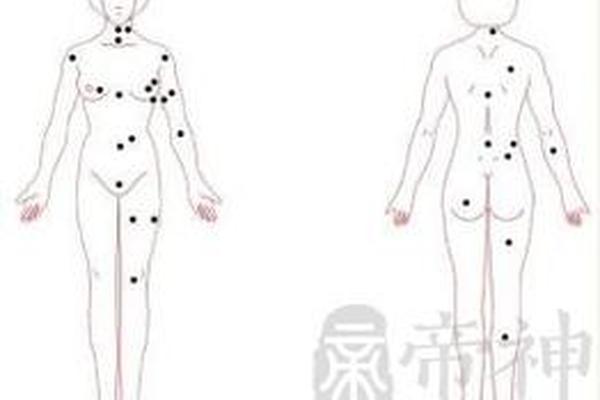

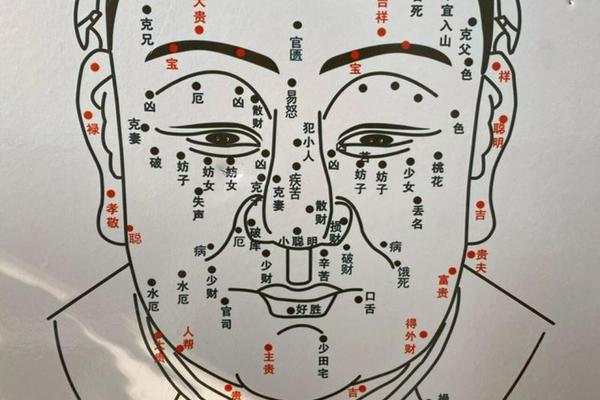

在空间分布上,痣相学构建了“头面-躯干-四肢”的三层解读系统。面部痣尤其受重视,分为十二宫位,如额顶属“官禄宫”,鼻翼属“财帛宫”。唐代《相痣歌诀》称:“眉藏黑子文采盛,眼下生痣泪无停”,揭示了不同位置痣的象征差异。身体隐蔽处的痣则被赋予特殊意义,如《人元脉影归指图说》提到“足底痣主远行贵,腋下痣藏万贯财”,反映了古人“藏吉于隐”的哲学观。

三、痣相学的理论建构与文化逻辑

痣相学的核心理论建立在天人感应思想之上,认为人体是宇宙的微观映射。《淮南子》提出“人副天数”说,将痣的出现解释为“星宿投影”或“地气凝结”,例如额心痣对应紫微星,象征权威。这种理论在宋代发展为“痣位通神”说,主张特定位置的痣是人体与天地能量沟通的通道。明代相学大师袁忠彻更提出“痣脉论”,认为痣的分布形成“命运经络”,与《易经》卦象相呼应。

从社会学视角看,痣相学充当了古代社会阶层流动的解释工具。额头、鼻梁等显赫位置的“吉痣”常被附会为科举中第、仕途通达的预兆,而嘴角、眼尾等处的痣则被归为“破相”,暗示道德瑕疵或命运坎坷。这种现象在《儒林外史》等文学作品中多有体现,反映了痣相学如何渗透至社会价值观层面。

四、现代视角下的争议与重构

现代科学对痣相学的质疑主要集中在生物学层面。研究表明,痣的形成与黑色素细胞聚集、紫外线照射及遗传因素相关,其位置和形态并无神秘学依据。皮肤医学指出,快速增大、颜色不均的痣可能是黑色素瘤前兆,这与传统“恶痣主灾”的说法形成微妙呼应,但本质逻辑迥异。

心理学研究则揭示了痣相学的暗示机制。美国社会心理学家罗森塔尔实验证明,当个体被告知某痣象征特定命运时,会不自觉地通过“自我实现预言”改变行为模式。例如被标记“财运痣”者更倾向冒险投资,而“克夫痣”标签可能导致婚姻焦虑。这种心理效应使痣相学在现代仍具生命力,成为部分人群的心理调适工具。

五、总结与未来研究方向

痣相学作为延续千年的文化现象,既是古人观察自然的智慧结晶,也是社会心理的投射载体。其价值不在于科学真伪,而在于为理解传统文化提供了独特视角。未来研究可沿两条路径展开:一是从医学人类学角度,挖掘痣相诊断与中医“望诊”的关联性;二是借助大数据技术,建立痣相符号的跨文化比较数据库,例如对比中国“额痣主贵”与印度相学中“眉间痣象征第三眼”的异同。

对于当代人而言,理性看待痣相学需把握两个原则:既要警惕其宿命论色彩,避免陷入迷信窠臼;也应珍视其文化内涵,将其视作解码传统思维方式的密钥。正如民俗学家钟敬文所言:“相术是打开古代社会认知结构的另一把钥匙”,痣相学的真正启示,或许在于让我们更深刻地理解:人类如何通过身体符号,构建对命运的解释与期待。