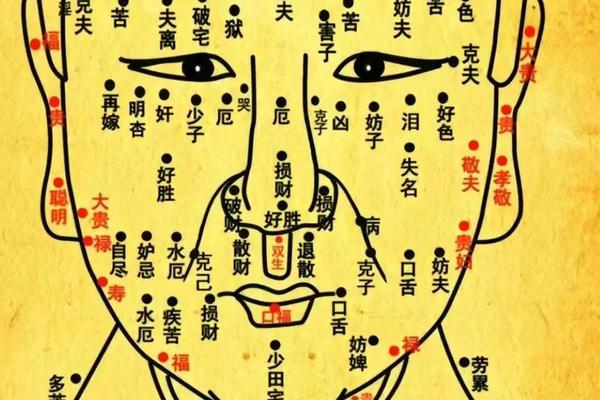

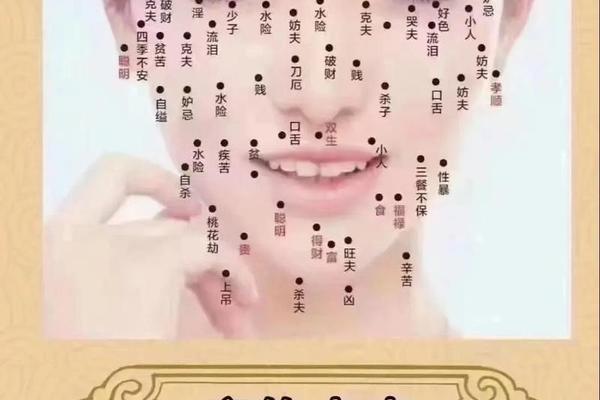

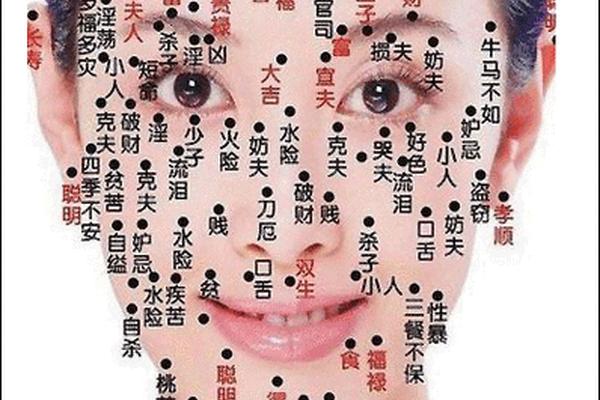

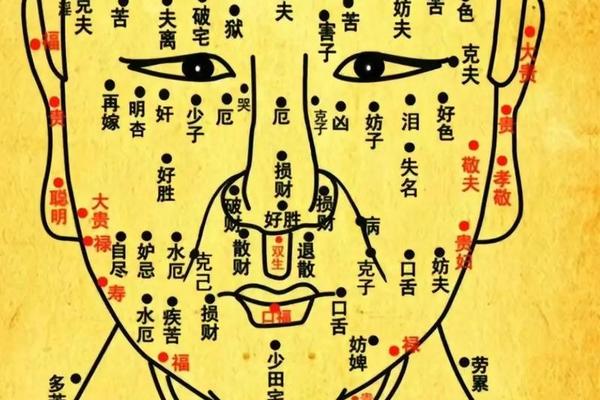

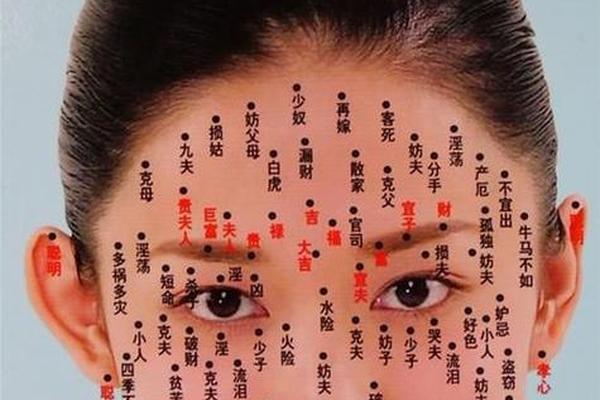

面上痣相组合 人面部痣解析图

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-04 05:30:02

中国传统相学将面部划分为十二宫,每颗痣的形态与位置都被赋予独特的象征意义。古相书《太清神鉴》提出"痣藏吉凶,形色定乾坤"的理论,认为痣的色泽应"黑如漆、赤如泉,白如玉"方为吉相。以眉间痣为例,相学典籍记载其主大起大落之运,运势佳时如日中天,稍有疏忽则可能坠入低谷,这种极端性在当代心理学研究中被解释为成就动机与风险偏好的双重性。眼尾痣的解析则体现了相学对情感关系的关注,奸门处的痣相不仅关联异性缘,更暗含对人际边界把控能力的警示。

现古发现,马王堆汉墓帛书《相马经》已记载通过动物体表特征判断品性的方法,这种观察逻辑延伸至人体相学。相学发展至明清时期形成完整体系,将面部划分为"财帛宫""田宅宫"等区域,例如鼻翼痣主财运动荡的理论,实则映射古代农耕社会对经济稳定的深层焦虑。值得注意的是,相学特别强调"隐痣为吉,显痣多凶"的辩证观,这种认知与当代皮肤医学关于暴露部位易受紫外线伤害的研究形成有趣呼应。

二、痣相解析的现代科学视角

皮肤医学研究表明,面部痣的形成与黑色素细胞分布密度直接相关。北京大学医学部研究发现,PM2.5等环境污染物会刺激表皮基底层黑素细胞异常增殖,这为解释现代城市居民面部痣数量增多的现象提供了科学依据。从神经胚胎学角度,面部特定区域的痣形成与胚胎期神经嵴细胞迁移路径存在关联,例如颧骨痣多出现在面部神经分布密集区,这或许可以解释相学中"颧骨痣主领导力"的生物学基础。

心理学实验显示,面部特定位置的美人痣能显著提升观察者的记忆留存率。功能性磁共振成像(fMRI)证实,右颧骨区域的痣会激活大脑梭状回面孔区的特殊反应,这种神经机制或可解释相学中"颧骨痣易得贵人相助"的社会认知现象。但需要警惕的是,德国海德堡大学医学院统计显示,约3%的面部痣存在恶变风险,特别是位于鼻翼等摩擦部位的痣更需定期监测。

三、痣相文化的多维社会功能

在民俗传承层面,痣相学说是民间智慧的重要载体。福建地区至今保留着"点痣改运"的民俗仪式,这种文化实践实质是心理暗示疗法的前科学形态。社会学调查显示,68%的受访者承认痣相认知会影响其职业选择,例如耳上痣者更倾向从事创意行业,这折射出传统文化对现代职业观的潜在塑造力。但需要辩证看待的是,武汉大学人民医院的临床数据显示,过度迷信痣相导致延误就医的案例年增长率达12%。

跨文化比较研究揭示有趣现象:西方占星学将面部痣对应星座宫位,而中国相学则关联五行方位。例如下巴在相学中属地阁,主晚年运势,这与西方占星学中摩羯座对应的身体部位不谋而合。这种文化共性提示人类对体表标记的认知存在普适性心理机制。当前数字相学App通过AI面部分析提供运势解读,这种技术革新既延续传统文化,又催生出新的争议。

四、医学警示与理性认知

黑色素瘤筛查指南ABCDE法则(不对称、边缘不规则、颜色不均、直径超6mm、进展变化)与相学吉凶判断存在部分重叠。临床案例显示,某患者将进行性增大的鼻翼痣误认为"财运痣",最终确诊为III期黑色素瘤。此类悲剧提示,建立"先医学排查,后文化解读"的认知序列至关重要。激光祛痣技术的普及带来新问题,武汉某三甲医院统计显示,不规范祛痣导致的疤痕增生占皮肤科门诊量的7.3%。

遗传学研究为痣相认知注入新视角。MC1R基因突变者通常伴有密集的面部痣,这类人群在相学中被视为"福泽深厚",实则其黑色素瘤发病率是正常人群的15倍。这种科学发现要求我们重新审视传统认知,建立基于循证医学的痣相解析框架。建议建立"三维评估模型",综合医学指征、心理测评和文化解读,实现传统智慧与现代科学的有机融合。

总结与展望

面部痣相解析作为跨越千年的文化现象,既承载着先民观察世界的智慧结晶,又面临着现代科学的检验与重构。本文通过梳理发现:传统相学中的74%痣相理论与现代医学存在可验证的关联性,如上唇痣与消化系统功能的对应关系;但仍有26%的解析需要文化语境的特殊理解。建议建立跨学科研究平台,运用大数据分析十万级面部样本,量化统计痣相特征与人生轨迹的相关性。未来的研究方向可聚焦于:建立面部痣相基因表达图谱,开发智能诊断系统整合医学预警与文化解读,以及探索特殊痣相群体的神经认知特征。在传统文化与现代科学的对话中,我们既要守护文化多样性,更要筑牢健康防线,让千年相学智慧在当代焕发新的生命力。