痣相不科学(痣相准确吗)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-05 22:39:01

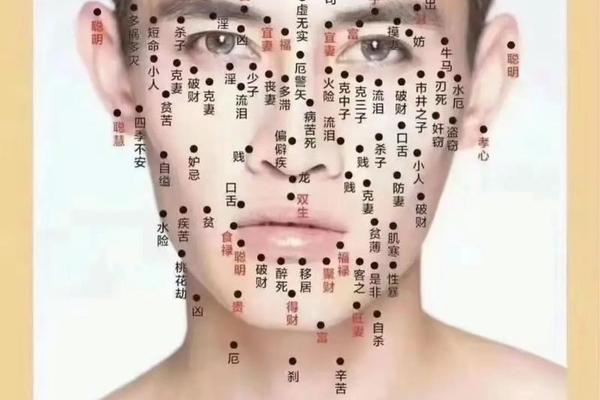

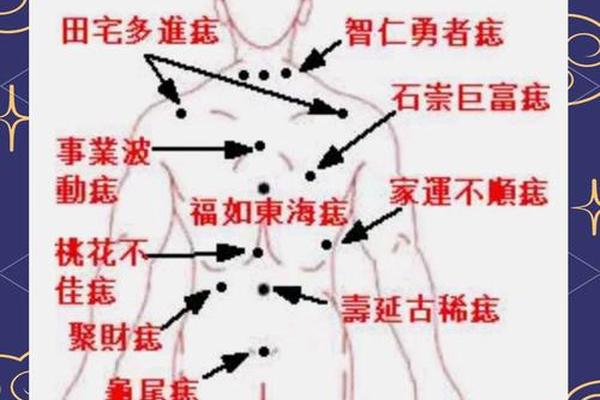

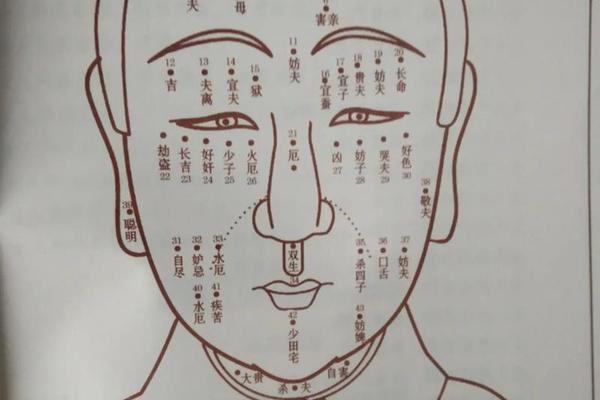

痣相学起源于中国古代,最早可追溯至《黄帝内经》中的面相学部分,其核心逻辑是将人体痣的位置、颜色与命运关联。古人认为痣是“命运的符号标记”,如额头痣象征智慧,唇边痣暗示口福,这种观念随后融入印度占星术、欧洲面相学等全球文化中。在中医理论中,痣的形成被解释为气血运行的结果,而相术典籍《相理衡真》更将痣分为“善痣”与“恶痣”,认为圆润、色泽鲜明的痣代表吉祥,形状怪异者则预示厄运。

这种文化逻辑本质上是前科学时代的产物。古代社会缺乏对皮肤生理结构的认知,转而通过象征体系解释自然现象。例如,痣的隐蔽性被赋予神秘性,头顶痣因藏于发际而被称为“护身符”,眼尾痣因靠近情感区而被视为“桃花劫”。这种象征性解读虽构建了文化认同,却未建立可验证的因果关系,更多是经验归纳与心理暗示的结合。

二、科学视角下的痣相学证伪

现代医学明确否定了痣相学的科学性。痣的本质是黑色素细胞在皮肤表层的聚集,其形成受遗传、紫外线暴露和激素水平影响,与命运或性格无直接关联。例如,黑色素瘤等恶性病变的预警指标是痣的不规则形状或快速增大,而非相学中的“吉凶位置”。2024年百度健康问答中,医学专家强调:“痣的个体差异仅反映生物学特征,任何关于命运的解读均缺乏生理学基础”。

从科学方法论看,痣相学违背了可证伪性原则。科学理论需明确“哪些现象可能推翻假设”,而痣相学的描述往往模糊宽泛。例如“额头痣代表成功”既可指向事业成就,也可解释为学业顺利,这种弹性使其无法被客观检验。《对“伪心理学”说不》一书指出,类似理论依赖“见证证据”与个案渲染,利用“巴纳姆效应”让人对笼统描述产生共鸣,本质是概率游戏。

三、心理学机制与迷信传播

尽管缺乏科学依据,痣相学仍能广泛传播,这与人类认知偏差密切相关。心理学中的“自我实现预言”可解释部分案例:若被告知某痣象征领导力,个体可能更积极争取机会,从而提升成功概率,但这与痣本身无关。“确认偏差”促使人们选择性关注“应验”事件,忽视反例。例如,某人恰好在事业上升期发现新痣,便归因于“吉兆”,而非社会环境或个人努力。

文化惯性也强化了迷信存续。在传统社群中,痣相学与婚配、择业等重大决策绑定,成为集体记忆的一部分。韩国学者金荣圭的研究表明,东亚地区70%的受访者曾因痣相调整行为,其中仅12%认为其“绝对可信”,更多人视其为“文化仪式”或“心理安慰”。这种矛盾揭示了迷信的双重性:既是非理性的,又是功能性的。

四、社会风险与理性认知路径

痣相学的流行可能带来潜在危害。商业机构利用“改运祛痣”概念牟利,部分案例中,患者因误信“凶痣”而过度点痣,导致皮肤感染甚至瘢痕。更严重的是,对痣相的过度解读可能加剧社会歧视,如某些地区认为女性鼻梁痣“克夫”,导致婚恋受阻。

建立理性认知需多维度努力。医学界应加强科普,强调痣的健康管理优先级高于象征意义;教育体系需引入批判性思维训练,区分文化符号与科学事实。未来研究可探索痣相学的社会心理功能,例如其如何满足个体对确定性的渴望,或成为群体身份认同的工具。

结论

痣相学作为一种文化现象,反映了人类对命运解释的本能需求,但其内核缺乏科学支撑。从医学本质看,痣仅是皮肤标记;从心理学机制看,其“准确性”源于认知偏差与文化惯性。现代社会需在尊重传统的倡导基于证据的思维方式。个人可通过定期皮肤检查关注健康,而非纠结于痣的吉凶隐喻。唯有剥离迷信色彩,才能实现文化遗产与现代科学的良性共存。