痣相名称-痣相全解的详细内容

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-05 12:26:02

在中国传统文化中,人体上的痣被赋予了远超医学意义的象征内涵。从《黄帝内经》到明清相书,历代典籍均记载了不同位置、形状的痣与命运之间的关联。这些被称为“痣相”的学说,既蕴含着古人观察自然的智慧,也折射出对生命轨迹的哲学思考。尽管现代科学将其归为皮肤色素沉积现象,但仍有数千万人通过社交平台分享痣相解读经历,这背后隐藏着当代人对自我认知与命运探索的双重诉求。

历史脉络中的痣相演变

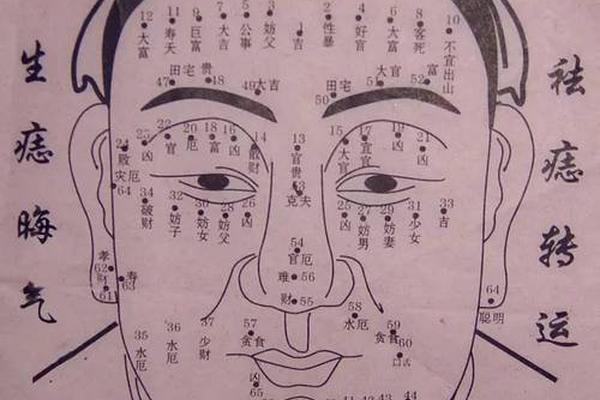

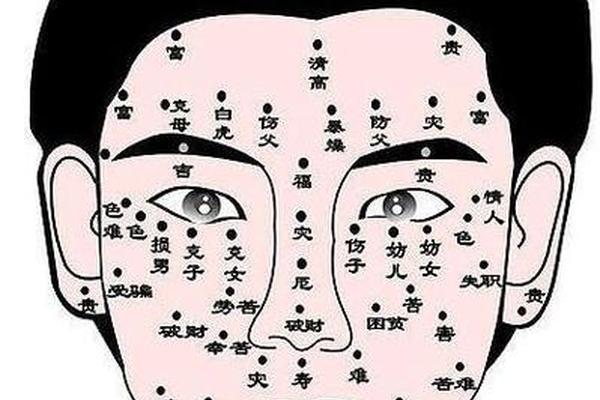

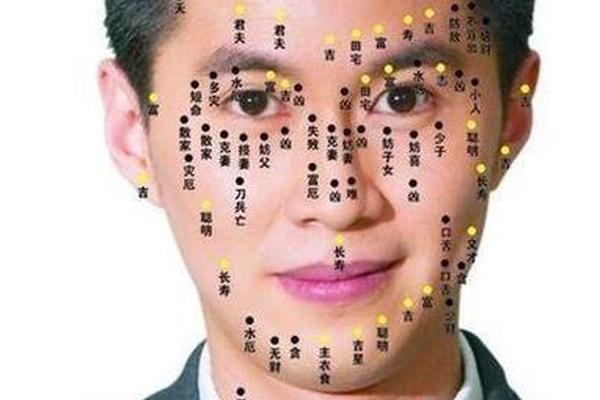

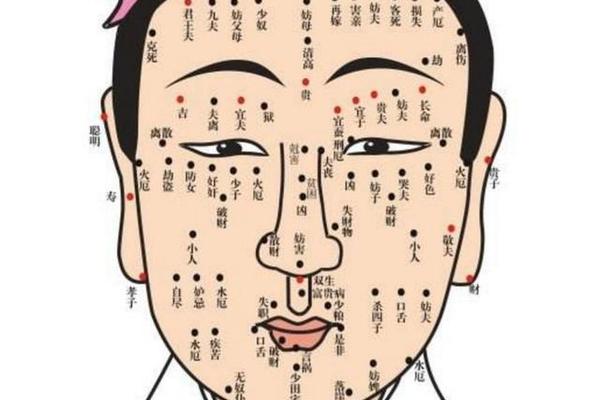

痣相学说最早可追溯至秦汉时期的谶纬之学,《淮南子》记载“体有异相,天命所归”,将身体特征与个人命运建立联系。唐代相术家袁天罡在《五行相书》中系统归纳了72种痣相,其中“眉间朱砂”被视作贵格象征。至明清时期,痣相理论发展出完整的体系,《麻衣相法》按“十二宫位”划分面部区域,每个宫位对应不同人生领域,例如鼻翼的“财帛宫”出现黑痣,传统解释为聚财之兆。

现古发现印证了痣相文化的深远影响。马王堆汉墓出土的帛画中,贵族人物面部绘有特定位置的红点,与《史记》记载的“面有异纹,主大贵”形成呼应。这种将身体特征神秘化的思维模式,本质是古代社会通过符号系统构建秩序的文化实践。

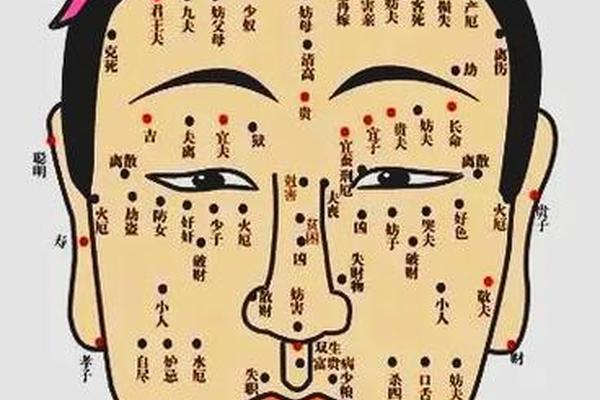

空间位置与命运象征

在痣相体系中,空间定位具有决定性意义。面部“三停”理论将人脸分为天、人、地三部分:发际至眉心的“上停”主少年运程,出现红痣被解读为文昌星照;鼻梁区域的“中停”关联中年运势,若生有凸起肉痣,传统相书认为易招口舌是非。身体其他部位的解读更为复杂,例如手心痣在北方相法中代表掌控力,在南方流派中却可能被视作劳碌标记。

现代跨文化研究揭示了有趣差异。日本传统相术将耳后痣视作“福荫痣”,而中国相法则普遍认为这是“小人痣”。美国人类学家米勒在《身体符号学》中指出,这种地域性差异反映了不同文化对隐私部位的道德评判标准,例如西方文化中肩颈区域的痣常被赋予性感隐喻,与东方相术的吉凶判断形成鲜明对比。

科学视角下的重新解读

皮肤科研究为传统痣相提供了新的解释维度。哈佛大学2018年研究发现,经常暴露在阳光下的身体区域更易出现色素痣,这与相术中“阳面痣主外事”的说法存在地理分布的重合。遗传学家陈明团队通过全基因组关联分析,发现特定染色体位点突变不仅增加痣的生成概率,还与肾上腺素分泌水平相关,这或许能解释为何传统相术将某些痣相与性格特征相关联。

心理学实验揭示了痣相认同的认知机制。北京大学心理系通过功能性磁共振成像发现,当被试者被告知“吉痣”位置时,其前额叶皮层激活程度显著提升。这种心理暗示效应在跨文化对照实验中普遍存在,说明痣相学说实质是借助具身认知影响行为模式的社会心理现象。

当代社会的文化重构

社交媒体平台催生了痣相文化的数字化嬗变。抖音平台“痣相分析”话题播放量超43亿次,算法推荐机制使传统相术碎片化为“1分钟识人术”。值得关注的是,年轻群体创造出“招桃花痣”“事业痣”等新概念,将传统吉凶判断转化为积极心理暗示工具。这种现象被社会学家王莉定义为“新神秘主义消费”,本质是都市人群在不确定性中寻求心理锚点的文化适应策略。

商业化运作正在重塑痣相解释体系。某美妆品牌推出的“开运点痣笔”月销量突破10万件,通过赋予消费者自主设计命运符号的权利,将古老相术转化为现代消费仪式。这种文化商品化现象引发学界争论,文化保护者担忧传统智慧的失真,而市场研究者则认为这是传统文化存续的必然路径。

在科学与传统的碰撞中,痣相文化展现出独特的韧性。它既非完全的迷信残留,也非简单的文化符号,而是人类试图理解自身与世界的认知桥梁。未来研究可深入探索基因表达与传统文化解释系统的关联性,或从神经美学角度剖析痣相审美偏好的形成机制。对于普通民众,或许应以更开放的态度看待这种文化现象——既保持科学理性,也尊重文化多样性,在古今对话中寻找自我认知的新维度。