痣相 口长痣

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-05 10:50:02

及肛周区域的色素痣在医学领域具有特殊意义。不同于传统相学中"隐痣多吉"的解读,现代医学发现该部位痣的异常可能预示严重疾病。研究表明,肛管直肠黑色素瘤约60%由原有痣恶变而来,其恶性程度高且极易误诊为普通痔疮。例如某55岁患者因肛裂手术意外发现肛管色素痣,病理显示细胞异型性,提示癌变风险。这类病例揭示:痣的形态、颜色变化(如边缘模糊、表面糜烂或伴渗液)可能是恶性黑色素瘤的早期信号。

医学检查手段对痣评估至关重要。直肠指诊虽可能引发患者尴尬,却能发现80%以上的低位直肠及肛管病变。案例显示,64岁患者因长期误诊"痔疮"延误治疗,最终确诊黑色素瘤全身转移,凸显定期专业检查的必要性。近年PET-MRI等影像技术结合病理活检,使早期诊断率提升至75%,但仍有25%病例因症状隐匿漏诊。

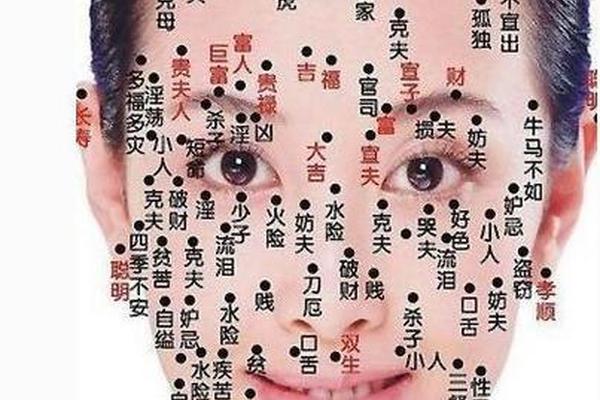

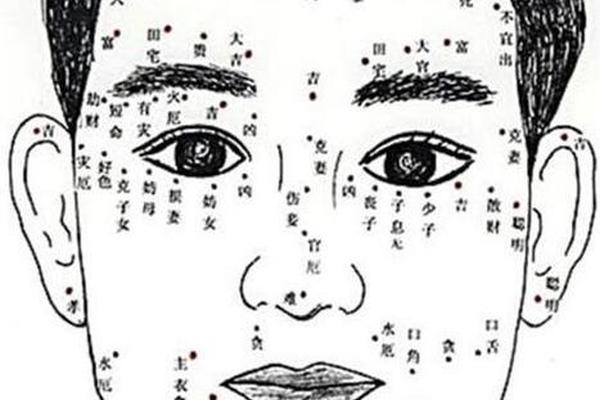

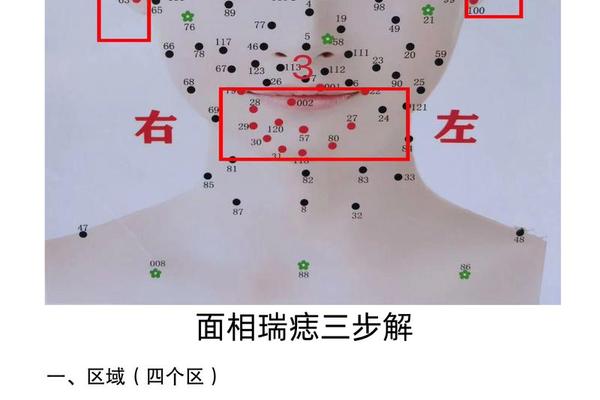

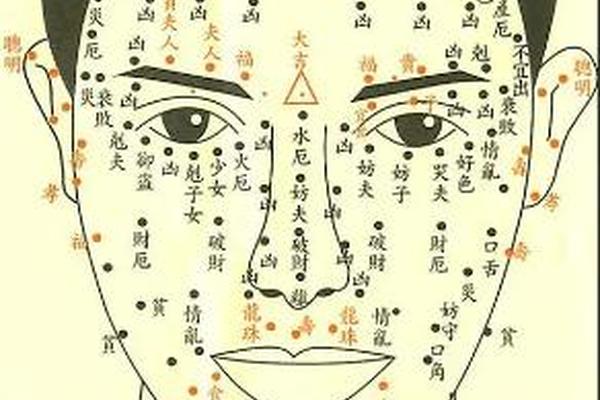

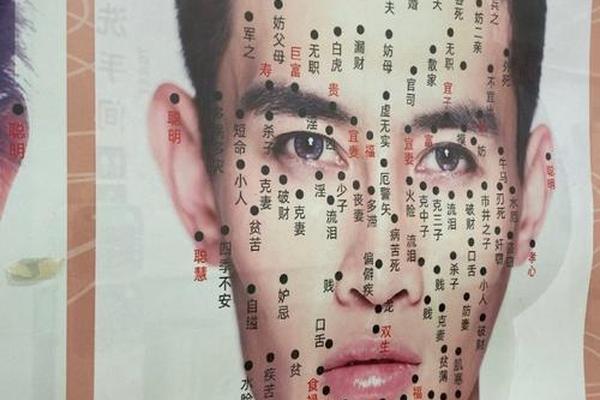

二、传统相学中的痣相文化

传统相学将痣归为"隐痣",赋予其特殊命理象征。《痣相可信吗:科学与传统的碰撞》指出,古代相术将人体视为宇宙缩影,隐处痣相多关联福运与健康。明代《麻衣相法》记载:"尻有朱砂痣,主贵而多寿",认为红痣象征长寿福泽。这种观念与中医经络理论交融,认为属督脉末端,痣相反映肾气盛衰。

但现代研究揭示传统解读的局限性。相学将潮湿、渗液归为"漏财之相",实则可能是黑色素瘤溃烂的病理表现。案例显示,26岁女性因焦虑多痣就诊,虽相学解释为"桃花旺盛",医学检查却排除恶变,证实心理因素对痣相感知的干扰。这种认知差异提示:传统文化需结合现代医学重新诠释。

三、病理演变与风险预警机制

区域的特殊解剖结构使其痣变风险倍增。该部位日均承受200次以上摩擦(排便、清洁等),远超其他皮肤区域。研究显示,持续机械刺激可使黑色素细胞增殖速度提升3倍,恶变概率增加40%。临床数据表明,肛周痣恶变平均潜伏期5.8年,但确诊时60%已发生远端转移。

ABCDE法则在此区域具有特殊应用价值:

四、预防策略与健康管理建议

针对高危人群的筛查应制度化。40岁以上、有家族史者建议每年接受镜检,配合皮肤镜观察痣体微结构。临床实践表明,扩大切除联合免疫治疗可使早期患者5年生存率从15%提升至68%。生活方式干预同样关键:减少久坐(每小时起身活动)、选择柔软厕纸、控制辛辣饮食等,可使摩擦损伤降低40%。

数字医疗技术带来新突破。某三甲医院开发的AI诊断系统,通过3D建模分析痣体变化,诊断准确率达91.7%。建议未来研究方向包括:建立痣相生物数据库,开发无创动态监测设备,以及开展传统文化与现代医学的跨学科对话。

痣相承载着医学警示与文化隐喻的双重价值。从黑色素瘤的早期识别到传统命理的现代诠释,需要建立多维认知体系。建议公众既避免对"隐痣吉相"的盲目信奉,也警惕"见痣即恐"的过度焦虑。医疗机构应加强科普教育,将"指检纳入常规体检"的呼声日益高涨。未来研究可深入探索基因表达与痣相表征的关联,以及文化心理对疾病认知的塑造机制,为人文医学发展开辟新路径。