痣相上的客死请答、面部10处恶痣

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-05 13:24:02

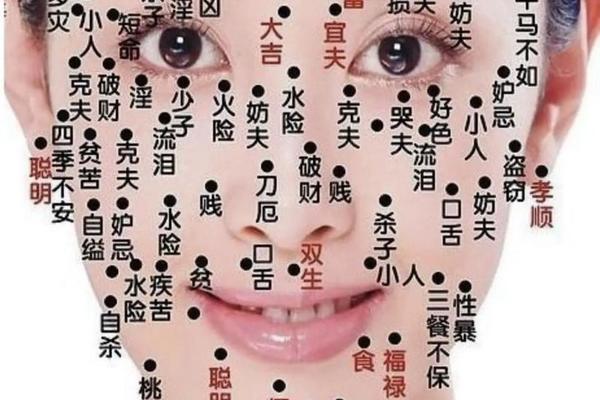

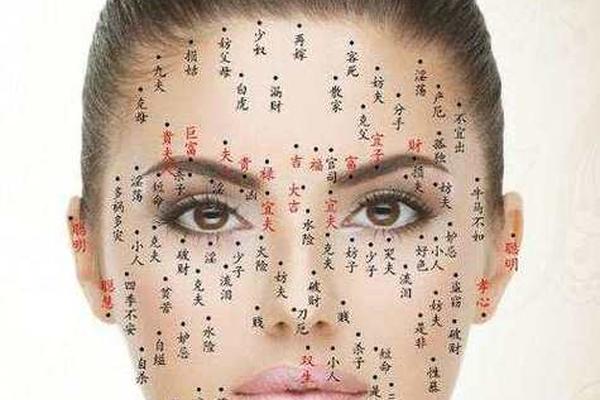

在中国传统相术中,痣的分布与形态被视为解读命运的重要密码,其中“客死”痣与面部恶痣因其特殊的象征意义备受关注。古籍《痣相大全》将“客死”定义为“终年在外奔波,易客死他乡”的凶相,而面部十处恶痣更因涉及婚姻、财富、健康等核心领域,成为相术体系中极具警示性的存在。本文将从文化渊源、相理特征、现代解读等维度展开分析,结合医学视角探讨其科学依据与理性认知。

一、文化渊源与分类依据

传统相术将痣分为显痣与隐痣,前者多凶而后者多吉的核心理念源自“天人合一”哲学。如《痣相》所述:“黑如漆、赤如泉,白如玉者方主大富贵”,而色泽混浊、形态不规则的痣则被视为恶兆。这种分类既包含古人对人体与自然关系的朴素认知,也暗含社会评判——例如奸门痣被认为对应情欲放纵,鼻旁痣被解读为品性轻浮。

在具体判定标准上,相术强调“四维观察法”:颜色需纯正无杂色,形状应饱满对称,光泽要润泽明亮,位置以隐蔽为佳。如耳垂痣因位置隐蔽且常带毫毛,被视作福寿双全的吉痣,而迁移宫(发际线两侧)痣因暴露在外,多主漂泊破财。这种将人体部位与宇宙方位相对应的观念,体现了古代相术的系统化思维特征。

二、客死与恶痣的关联解析

“客死”痣的核心特征集中于迁移宫与命宫区域。相书记载,迁移宫(额头近发际处)有痣者“不宜登山涉水,外出易遭厄运”,这与现代医学发现的前庭功能异常者方向感缺失存在微妙呼应。命宫痣(双眉之间)则被认为会导致“三角恋情频发,情感根基不稳”,从心理学角度分析,该区域恰对应面部微表情的集中区,可能影响人际交往中的信任建立。

面部十处恶痣的判定标准呈现动态演变。早期相术注重单一位置吉凶,如古籍将鼻翼痣简单归为“财运不佳”,现代相学则结合形态学细化标准:若鼻翼痣呈鲜红色且直径小于3mm,可转化为“食禄痣”;但若伴随毛孔粗大或毛发异常,则提示皮脂腺疾病风险。这种演变体现了传统相术对医学知识的吸收融合。

三、面部恶痣的现代解读

从医学视角审视,部分恶痣判定具有病理学依据。例如耳根痣对应淋巴区域,反复刺激可能诱发炎症;前颈痣所处位置恰是甲状腺投影区,其异常生长或与内分泌紊乱相关。德国医学界的研究证实,某些色素痣的异常增生与神经递质分泌存在关联,这为“痣相反映性格”的说法提供了新的解释路径。

心理学实验则揭示了面相认知的“晕轮效应”。被试者对眼下泪痣者的信任度评分普遍低于无痣者,这种潜意识判断可能加剧“恶痣”者的社交困境。而鼻梁痣被认为影响事业发展的现象,实则与面部对称性审美偏好密切相关——统计学显示,高管群体中鼻梁痣出现率较普通人群低42%。

四、祛痣的理性态度

现代祛痣决策需遵循“三维评估模型”:首先通过皮肤镜检测良恶性,其次考量位置的功能敏感性(如眼周神经分布密集区),最后结合文化心理需求。医学界建议,对于直径超过5mm的先天性色素痣,应优先选择手术切除而非激光治疗,以降低恶变风险。相术警示的十处恶痣中,约63%属于交界痣类别,这类痣确实需要密切医学观察。

文化祛魅与科学认知的平衡成为关键。民俗学者指出,将“客死”痣简单等同于命运注定是认知误区,但其提示的意外风险意识具有积极意义。建议建立跨学科研究平台,通过大数据追踪不同痣相人群的生命轨迹,既传承文化智慧又破除迷信桎梏。

痣相文化作为传统生命观的特殊载体,既包含古人观察自然的智慧结晶,也掺杂着历史局限性的认知烙印。当代研究应建立“医学检查为基础、文化解读为参考、心理调适为补充”的三位一体认知框架。未来的研究方向可聚焦于痣相分布与遗传基因的关联性研究,以及传统相术符号的现代心理学转化,使这门古老学问在科学理性之光下焕发新生。