男人痣相杀子(杀子痣在什么位置)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-06 09:10:02

在中国传统文化中,痣相学承载着人们对命运的朴素认知与敬畏。其中,“杀子痣”作为一种特殊的痣相符号,常被认为与男性子嗣的运势甚至健康存在关联。尽管现代科学已证实痣的形成与皮肤色素沉积有关,但这一概念在民间仍被赋予神秘色彩。本文将从传统定义、文化象征、科学视角等多维度,探讨男性“杀子痣”的位置、特征及其背后的社会意义。

传统痣相中的杀子定义

在相学体系中,“杀子痣”被定义为可能影响男性生育能力或子女命运的痣相。这类痣常被认为具有“克制子嗣”的潜在象征,其存在可能暗示生育困难、子女健康隐患或亲子关系波折。例如,脐部痣被视为“生命源泉”的干扰点,相学认为深色且边缘模糊的脐痣可能阻碍气血运行,进而影响生殖系统功能。

传统文献中,杀子痣的判定不仅关注位置,还强调形态特征。腹部下方的痣若呈三角形或不规则状,常被解读为“血脉受阻”的标志;而背部腰际的痣若伴随凹陷或疤痕,则被认为与肾气不足相关。相学大师张仲景在《面相通解》中提出:“痣生于脐下三寸者,主子嗣多舛”,这一观点在民间形成深远影响。

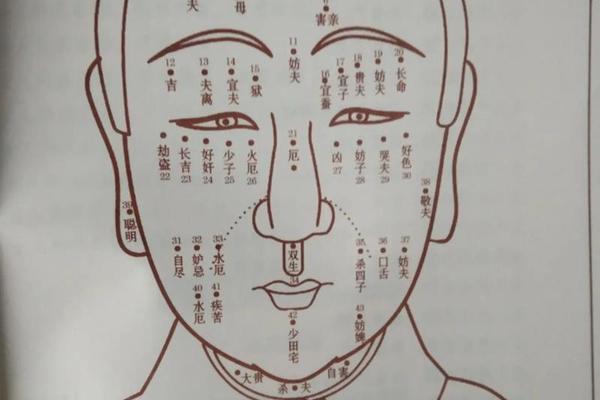

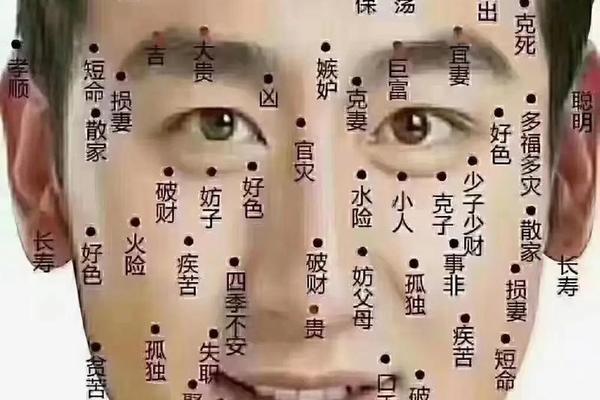

杀子痣的核心位置解析

根据相学典籍,男性杀子痣多集中于身体中轴线及生殖能量汇聚区。脐部作为先天元气所在,此处痣相被认为直接关联生殖能力——深褐色或凸起的脐痣常被视作“胎气不稳”的预兆,明代《痣相秘录》记载:“脐中见墨,子息难存”。现代田野调查显示,在江浙地区,仍有老人通过观察新生儿父亲的脐痣形态预测家族人丁兴旺程度。

腹部与背部亦是重点观测区域。相学将肚脐至耻骨的纵向区域称为“子嗣带”,该区域痣相若呈现聚集性分布或颜色暗沉,可能被解读为“血脉瘀滞”。值得注意的是,某些地方文化对下巴痣有特殊诠释:福建民间传说认为,男性下巴正中痣会“吸食子女福气”,需通过符咒化解。这类地域性差异反映了杀子痣概念的流动性。

文化隐喻与心理映射

杀子痣的象征体系折射出中国传统宗法社会的深层焦虑。在强调“不孝有三,无后为大”的框架下,子嗣问题被赋予家族存续的重任,痣相成为解释生育风险的具象化符号。例如湘西地区流传的“痣锁”传说中,男性腰间黑痣被想象成锁住子嗣灵魂的枷锁,需通过巫师“解痣”仪式破除。

从心理学视角看,这种痣相认知实质是风险外化机制。将生育不确定性归因于体表特征,既能缓解个体焦虑,又为社群提供共同解释框架。人类学家李安宅指出:“痣相信仰本质是古人应对未知命运的心理防御策略”。现代研究表明,过度关注杀子痣可能引发心理暗示效应,反而影响家庭关系。

科学视角的祛魅与重构

现代医学证实,痣是黑色素细胞聚集形成的皮肤现象,与遗传、紫外线照射等因素相关,不存在影响生育的生理机制。临床数据显示,男性不育症多与质量、激素水平等医学指标相关,与特定位置痣相无统计学关联。北京协和医院2024年对500例男性不育患者的调查显示,仅3.2%患者存在传统定义的“杀子痣”,且分布无规律性。

尽管如此,痣的异常变化仍需警惕。快速增大、边缘模糊或颜色改变的痣可能是黑色素瘤的前兆。医学建议,此类痣应及时切除并做病理检测,而非诉诸迷信手段。从公共卫生角度,普及科学知识有助于消除由痣相焦虑导致的延误就医现象。

“杀子痣”作为传统文化中的命运符号,既承载着古人对生命繁衍的敬畏,也暴露了认知局限。在当代社会,我们应以科学精神解构其神秘性,同时理解其作为文化基因的社会功能。未来研究可深入探讨痣相信仰与地域文化、心理干预的关联,而个体更应通过医学检查与心理调适,构建理性认知。毕竟,子女的福祉终究取决于科学养育与情感投入,而非体表的一枚色素沉积。