痣相从何时开始,相学什么算痣

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-06 13:12:02

在中国传统文化中,人体被视为天地宇宙的微观映射,而皮肤上的痣则被赋予了解读命运的特殊意义。这种将痣的位置、颜色、形态与人生吉凶关联的学问,被称为“痣相学”。从先秦时期的巫医文化到明清时期的命理体系,痣相学始终贯穿于东方相术的发展脉络中,并在现代社会中以文化符号的形式持续引发讨论。其核心不仅在于对“天命”的探索,更折射出古人对生命现象的哲学思考与经验归纳。

起源与历史脉络

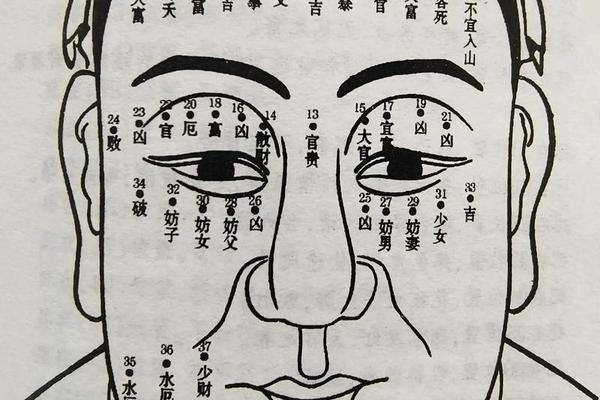

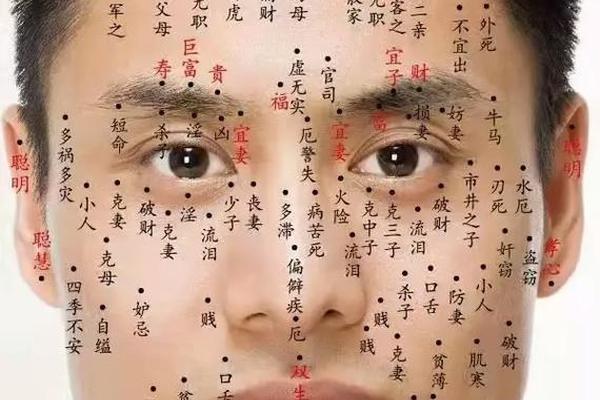

痣相学的源头可追溯至春秋战国时期,在《黄帝内经》等典籍中已有“五脏六腑之气皆现于表”的记载,这为通过体表特征推测健康与命运提供了理论基础。汉代《淮南子》提出“人副天数”观念,将人体结构与宇宙运行规律相对应,痣作为体表的特殊标记,逐渐被纳入相术体系。至唐宋时期,痣相学已形成系统的分类标准,如《相理衡真》将面部划分为十二宫,不同区域的痣对应不同人生领域。

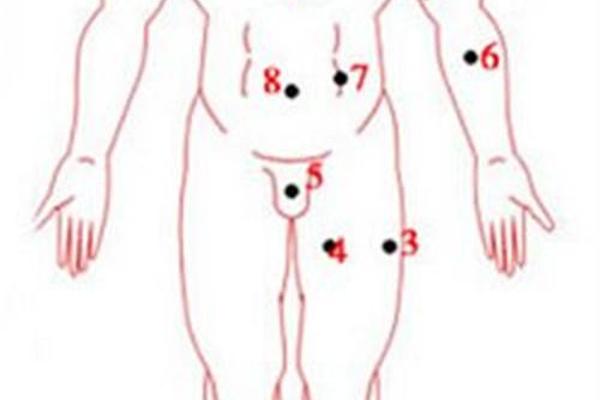

明清时期是痣相学的集大成阶段,《痣相大全》等专著的出现标志着理论体系的成熟。书中将痣分为“显痣”与“隐痣”,前者指面部可见之痣,后者为身体隐蔽部位的痣,并依据“隐吉显凶”原则进行吉凶判断。例如汉高祖刘邦左股有72颗隐痣,被视为帝王之相的标志。这种分类法不仅融合了阴阳学说,更将社会观念嵌入其中——显处的痣需承受世俗审视,故凶兆居多;隐处的痣则暗合“藏拙守中”的处世哲学,被视为福泽象征。

痣的吉凶判断标准

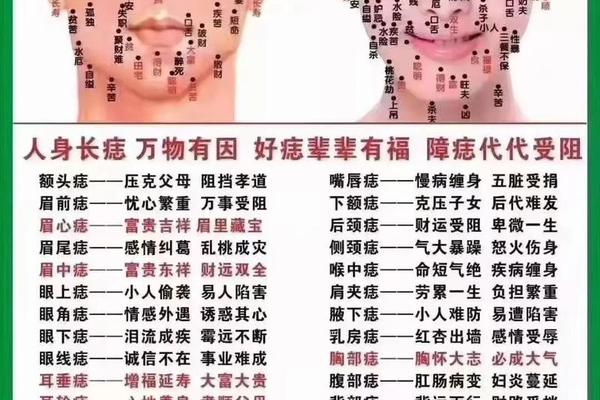

传统痣相学对吉凶的判定建立于多维度的观察体系。首要标准是位置,如额头中央痣主智慧与贵气,鼻梁痣关联财运,而眼尾痣则暗示情感波折。宫廷痣相学进一步细化分类,将面部划分为“财帛宫”“夫妻宫”等区域,形成类似星象的解读模型。例如《痣缘宫图解》记载,下颌底部的“抬头痣”象征敏锐洞察力,但若色泽暗淡则可能预示健康隐患。

其次是形态与颜色的辩证分析。圆润饱满、色泽纯正的黑痣或朱砂痣被视为吉相,若伴有毛发更被称作“福禄须”;而边缘模糊、颜色浑浊的茶褐色痣则被归为“死痣”。唐代相书《玉管照神局》特别强调“五色对应五行”,红痣属火主热情进取,黑痣属水主智慧深沉,颜色的动态变化还可反映运势流转。例如网页34提及的案例:鼻翼黑痣若突然变红,可能预示短期财运波动,需结合整体气色综合判断。

科学视角下的再审视

现代医学证实,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线、激素等多重因素影响。皮肤病理学研究显示,90%以上的痣为良性,仅有少数异形痣存在癌变风险,这与传统“凶痣致癌”的说法存在本质差异。但有趣的是,部分痣相理论与医学观察存在偶然重合。例如中医认为嘴唇上方痣与脾胃相关,而现代医学发现该区域色素沉淀可能与消化系统激素分泌有关。

心理学研究则为痣相学的持续存在提供了新解释。南开大学社会学研究指出,当个体接受“额头痣代表领导力”的暗示后,其自信水平和工作表现确实呈现提升趋势,这验证了“自我实现预言”效应。美国《人格与社会心理学杂志》的实证研究也表明,对痣相的积极解读可通过心理暗示影响行为模式,进而改变人际互动中的命运轨迹。

文化心理与社会功能

作为民间信仰的重要组成部分,痣相学在历史上承担着社会整合功能。科举制度下,寒门学子通过“印堂痣主功名”的解读获得精神激励;战乱时期,百姓则从“吉痣化灾”的说法中寻求心理慰藉。这种将不确定命运转化为可操作符号的机制,本质上是对生存焦虑的缓冲策略。

当代互联网时代,痣相学衍生出新的文化形态。AI面相分析软件通过算法匹配痣位数据库,声称能预测职业发展;社交媒体上,“改运点痣”教程获得百万点击。这种现象背后,既包含对传统文化的猎奇心理,也折射出现代人对命运掌控感的深层渴望。但值得警惕的是,过度依赖痣相可能导致认知偏差,如网页26提到的案例:某女性因迷信“克夫痣”而多次整形,反而引发皮肤感染。

纵观痣相学的千年演变,其本质是经验主义与象征思维的复合体。在科学层面,它虽缺乏实证支撑,但作为文化现象,仍为理解古代哲学、社会心理提供了独特视角。未来研究可进一步探索痣相暗示对个体行为的量化影响,或从医疗人类学角度分析传统痣相理论与现代皮肤医学的互动。对于公众而言,理性看待痣相学的文化价值与认知局限,或许才是平衡传统智慧与现代科学的最佳路径。