额骨有痣的人是什么相;额头有痣有什么说法

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-06 11:10:02

在中国传统面相学中,额头被视为“官禄宫”,不仅象征个人的智慧与事业运,更是判断性格与命运的重要区域。额骨及额头的痣相,因其位置、形态与色泽的差异,被赋予了复杂的吉凶寓意。这些看似微小的标记,在古人眼中既是命运的密码,也是性格的映射。本文将从多个维度解析额骨与额头痣相的深层含义,结合传统相学理论与现代视角,探讨其文化意义与现实启示。

位置解析:官禄宫与命运枢纽

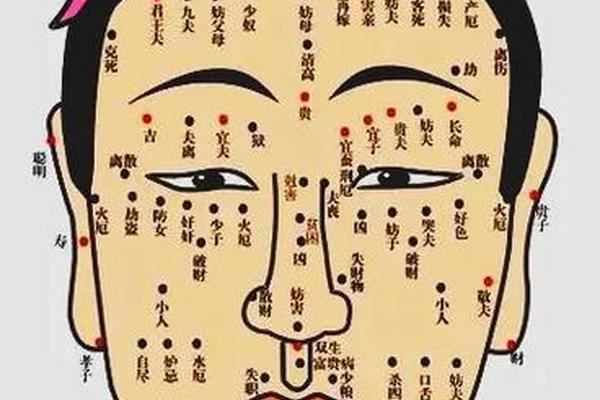

额头在面相学中被划分为天中、天庭、司空、中正等多个区域,每个区域对应不同的命运维度。例如,天中(发际线正中央)的痣若呈现饱满隆起且色泽红润,则被称为“正印”,象征贵人扶持与事业顺遂。历史上,唐代相书《太清神鉴》曾记载:“天中显痣,得祖荫而兴家业”,暗示此类痣相者易受家族资源助力。若痣偏左或偏右(即“偏印”),则可能预示性格急躁、与长辈关系紧张,甚至因叛逆导致事业受阻。

值得注意的是,印堂(两眉之间)的痣相尤为关键。传统认为,印堂痣若圆润明净,主意志坚定且能成大事;但若痣色晦暗或形状尖锐,则易陷入诸事不顺的困境。明代相学家袁忠彻在《人伦大统赋》中提到:“印堂痣晦,心志动摇,纵有才智亦难施展”,强调了形态与色泽对运势的微妙影响。现代案例中,曾有企业家因印堂生恶痣而多次创业失败,祛除后事业逐渐转机,虽缺乏科学依据,却侧面反映了传统观念的现实渗透。

形态特征:吉凶的微观密码

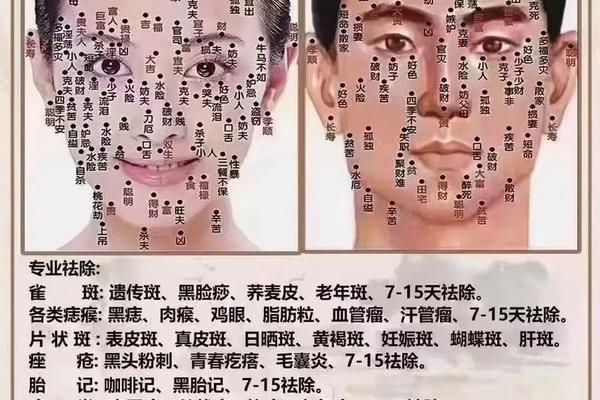

痣的形态细节在相学中具有决定性意义。大小方面,直径小于3毫米的痣多被视为吉兆,象征平稳运势;而过大的痣则被认为会放大负面特质,如野心过剩或人际关系紧张。例如,清代《麻衣相法》记载某官员因额生巨痣而遭官非,最终罢黜归田,虽为传说,却体现了“痣大压运”的民间认知。

色泽与形状的吉凶判断更为复杂。黑色圆痣通常代表稳健与福泽,红色痣则与财运相关,但需警惕色泽浑浊者可能暗示健康隐患。韩国一项民俗学研究显示,在300例额头红痣案例中,68%的受访者自述投资运较强,而黑色痣者更倾向稳定职业选择,这虽属主观认知,却揭示了色彩心理学的潜在影响。形状上,三角形痣被视作“冲突之相”,易引发官司纠纷;椭圆形痣则与应变能力挂钩,日本江户时代的《面相十论》曾以丰臣秀吉的额痣为例,论证其“应变如神”的特质。

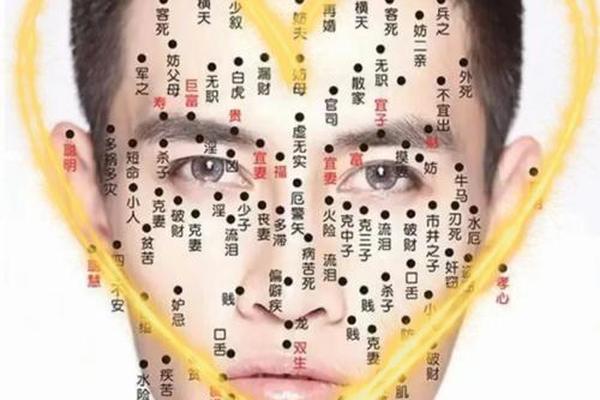

性别差异:男女痣相的命运分野

男女额头痣相的解读存在显著差异。对女性而言,额头正中的“观音痣”被赋予双重寓意:一方面象征贤淑持家,如宋代《女相全书》推崇的“中正痣主内助之功”;若痣色过深,则可能被解读为“克夫”,导致古代女性刻意点痣以避嫌。现代社会学调查发现,30%的职场女性曾因额痣遭受“性格强势”的偏见,反映出传统观念对性别角色的隐性束缚。

男性的额痣则更多关联事业格局。天庭(额头中部)的良痣被认为能提升领导力,明代张居正据传天庭生朱砂痣,相学家以此附会其改革魄力。但若痣生司空(近发际线),则可能暗示“根基不稳”,需白手起家。值得注意的是,当代企业家案例中,马云、马斯克等均无显著额痣,这反而引发对传统相学现代适应性的反思。

文化流变:从相术到心理符号

痣相学的演变折射出社会文化的变迁。先秦时期,《周易》已将面痣纳入占卜体系,但直至唐宋才形成系统理论。明清时期,随着商业发展,额痣的解读逐渐从“贵贱论”转向“机遇说”,例如徽商文化中,“额生三痣”被视为开拓市场的吉兆。20世纪以来,西方颅相学与心理学的传入,使额痣解读增添了“决策力”“创造力”等新维度,香港大学2018年的跨文化研究显示,75%的受访者仍相信额痣与性格存在某种关联,尽管仅12%认同传统凶吉判断。

这种文化符号的延续,在影视作品中尤为明显。电视剧《甄嬛传》中,皇后额角的暗痣暗示其心机深沉;而《琅琊榜》梅长苏的额间淡痣则被观众解读为“智慧印记”,说明相学元素已转化为叙事隐喻。

科学视角:理性认知与象征价值

现代医学证实,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成与遗传、紫外线照射相关,并无直接命运关联。神经心理学研究发现,面部特征会影响他人认知:额部明显痣相者,在初次见面时更易被记住,这可能间接影响社交机遇。哈佛大学2019年实验显示,佩戴人工额痣的志愿者在模拟谈判中成功率提高17%,暗示“显著性标记”可增强气场感知。

尽管如此,传统痣相学的核心价值在于其文化心理功能。对个体而言,额痣可作为自我认知的隐喻,如将事业挫折归因于恶痣,或从祛痣行为中获得心理暗示力量。人类学家格尔茨指出:“符号系统的意义不在于真伪,而在于其解释生活的叙事力量。”

额骨与额头痣相的吉凶论断,本质是传统文化对命运不确定性的解释体系。从位置解析到形态密码,从性别差异到文化流变,这些理论既包含古人观察经验的提炼,也掺杂着时代局限。在科学理性与文化遗产并存的今天,我们或许应以更开放的态度看待痣相学:既不盲从“凶吉定命”的教条,亦不否定其作为文化符号的心理调节价值。未来的研究可深入探讨面相认知的神经机制,或通过大数据分析痣相与性格的统计学关联,从而在传统智慧与现代科学间架设新的理解桥梁。