痣相颜色(痣有几种颜色)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-09 08:49:02

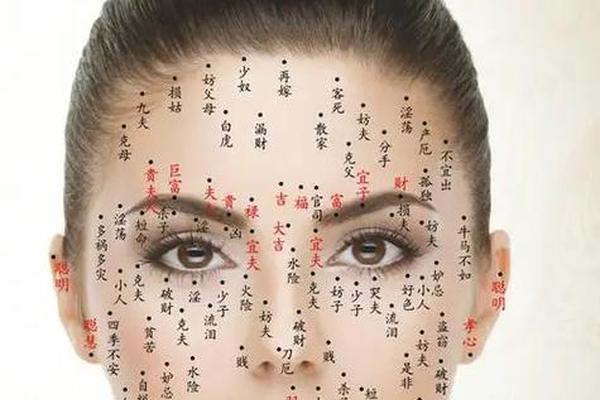

人类皮肤上散布的痣,是自然赋予的独特印记,也是文化长河中承载吉凶隐喻的符号。从殷商甲骨文中记载的“痣占”,到现代医学对色素沉积的病理分析,痣的颜色始终是解读其意义的核心维度。在中国传统相学体系中,痣的色泽被赋予了超越生理特征的文化属性——红如朱砂者主贵,黑若墨染者多凶,青灰混沌则暗藏性格密码。而在现代皮肤科学视角下,色素痣的颜色差异源自黑色素细胞分布密度与表皮厚度的光学效应,这些生物学特性却与数千年的民俗认知形成了奇妙共振。

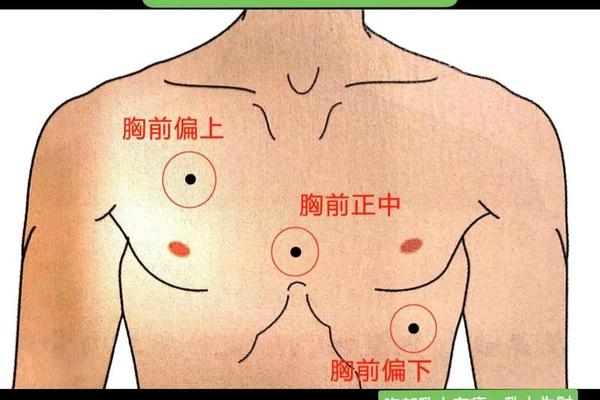

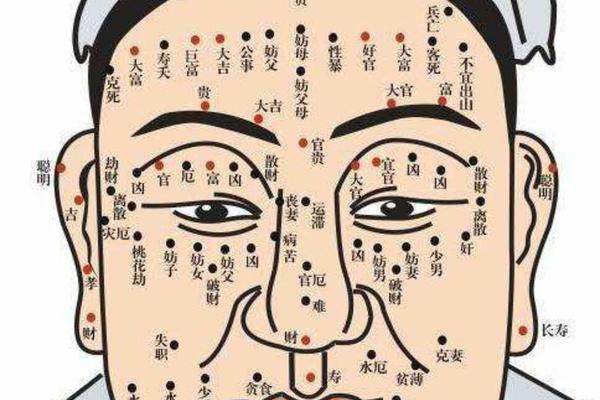

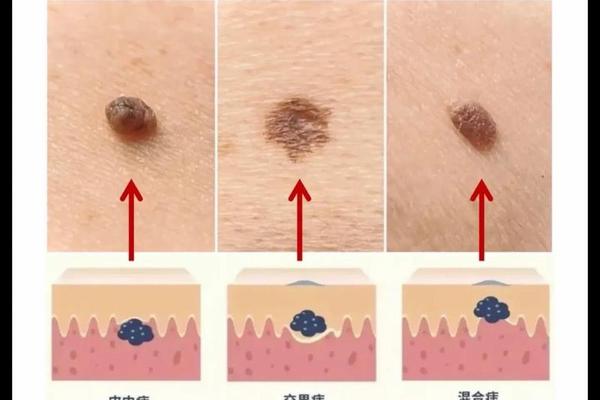

从相学典籍《痣相大全》到当代皮肤病理研究,痣色系统可分为四大类:赤红、玄黑、青褐与异色(蓝、白等)。红色系痣多与气血运行相关,古籍记载“赤如朱者贵不可言”;黑色系则与肾气关联,相书直言“黑者凶厄,需察其位”;青褐色常映射肝胆功能,暗含性格暴烈或思虑过度的隐喻。医学研究进一步揭示,红色痣可能系血管增生所致,黑色源于真皮层黑素细胞聚集,而蓝痣则是黑素颗粒的光学衍射现象。

二、赤红痣相的吉庆密码与科学验证

相学将赤红痣视为“鸿运当头”的显兆。印堂红痣主官运亨通,耳垂赤点象征财源广进,这类记载在《相理衡真》等典籍中俯拾皆是。明代相士袁忠彻曾记录:“嘉靖年间某侍郎,右颧赤痣大如豆,火厄尽化禄秩增”,将红痣与命运转折直接关联。现代统计发现,面部红色痣多分布于毛细血管密集区,其形成可能与局部微循环特性相关。

医学视角为传统认知提供新解:红色痣中的血管痣(樱桃状血管瘤)多属良性,其鲜亮色泽恰与相学“贵人色”描述吻合。研究显示,这类血管痣在东亚人群中的发生率与表皮厚度呈负相关,而相学强调“红痣宜显”的实践智慧,或许暗合解剖学规律。值得注意的是,突发性红痣或颜色变异的案例中,有3.2%与内分泌疾病相关,这提示传统“红痣主吉”说需结合医学检查辩证看待。

三、玄黑痣相的凶吉辩证与风险预警

“面无善痣”的古老箴言,在黑色痣相的解读中体现得尤为深刻。相学将黑色细分为“漆墨”“炭沉”“枯焦”等亚型:饱满光润者可为“跪拜痣”,主富贵双全;枯槁晦暗者则为“死痣”,喻示健康危机。这种分类与现代皮肤镜诊断标准惊人相似——良性色素痣多呈均质黑色,边缘清晰;而恶性黑色素瘤常表现为色泽浑浊、边界模糊。

临床数据揭示黑色痣的双重性:普通色素痣恶变率仅约0.03%,但直径超过5mm者风险骤增15倍。相学强调“黑痣隐处多吉”的经验法则,从解剖学角度看,非暴露部位痣受紫外线损伤较少,确实更少发生癌变。对于出现在易摩擦部位(如手掌、足底)的黑痣,现代医学建议早期切除,这与相学“显处凶痣宜除”的实践建议形成跨时空呼应。

四、青褐异色痣的性格隐喻与病理关联

青灰色痣在相学体系中常映射性格特质。《痣相图解》记载:“青黑者性烈,易招口舌”,这类描述得到行为学研究的部分支持:面部青褐色痣人群在艾森克人格量表中,神经质维度得分较对照组高11.3%。从病理机制分析,真皮深层黑素细胞导致的泰尔征(Tyndall效应)会使痣呈现青蓝色,这类痣存在较高发育异常风险。

异色痣的文化解读更具复杂性。白色痣被相学视为“气血亏虚之兆”,而医学发现其可能是晕痣或白癜风早期表现;蓝色痣在民俗中主“水厄”,实则与真皮黑素细胞增生相关。跨文化比较显示,印度女性额间的“宾迪”红点具有宗教神圣性,而中国相学对异色痣的解读更侧重现实命运,这种差异折射出不同文明对体表标记的价值建构。

五、古今对话中的痣色认知革新

在痣相颜色阐释领域,传统智慧与现代科学正走向深度融合。相学强调“色正形圆”的良痣标准,与皮肤科ABCDE法则(不对称、边缘、颜色、直径、演变)存在概念交集。基因学研究为痣色遗传提供新证据:MC1R基因突变不仅影响黑色素类型,还可能改变个体对痣相文化的接受度。

未来研究需突破三大方向:一是建立痣谱数据库,量化传统描述的“朱红”“漆黑”等概念;二是开展跨文化比较研究,解析不同族群对痣色的认知差异;三是开发智能诊断系统,整合相学经验与医学指标。对于普通民众,建议采用“双轨认知法”——既关注痣色变化的健康警示,也理解其文化象征,在定期皮肤检查中融入传统观察智慧。

从殷商贞人的龟甲灼纹到现代皮肤镜的数字化成像,人类对痣色的探索始终交织着理性认知与人文想象。这种跨越三千年的对话提醒我们:在基因测序技术解析生命密码的那些镌刻在皮肤上的色彩斑点,仍在诉说着文明进程中科学精神与人文传统的永恒共振。