痣相可以相信么(痣相看命运可信吗)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-08 17:35:02

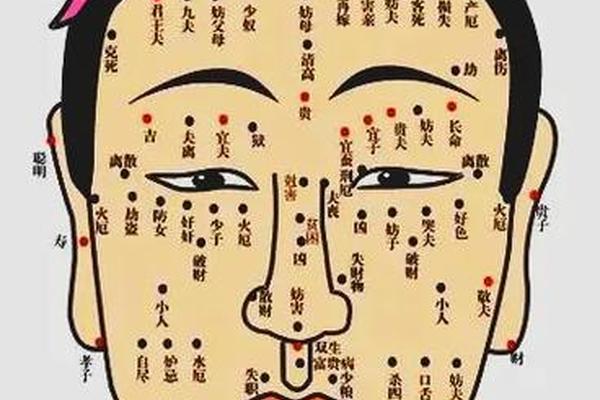

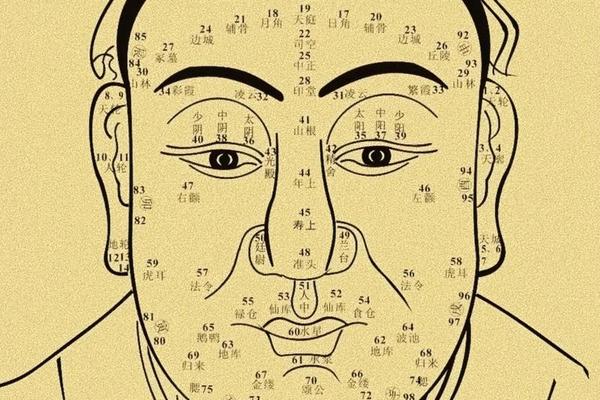

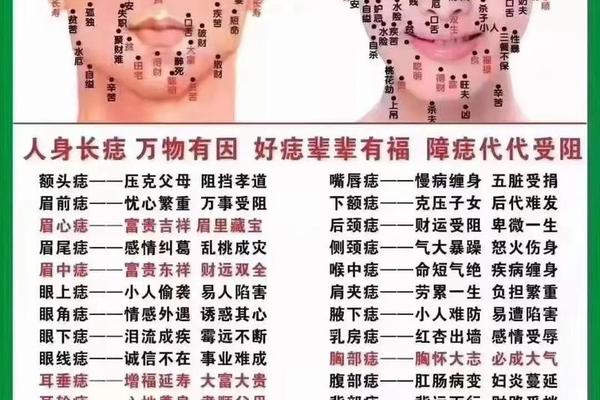

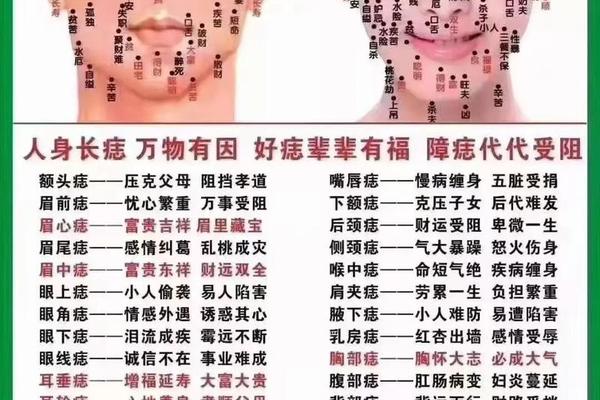

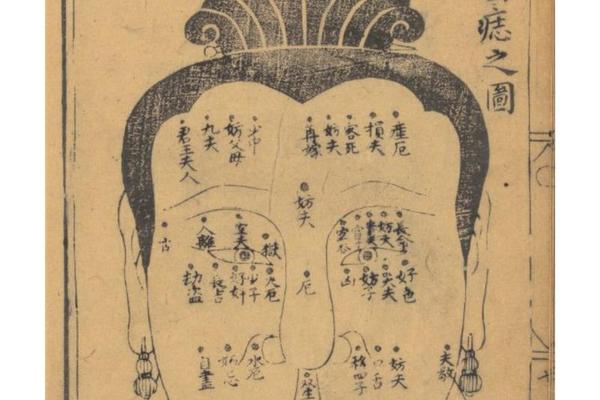

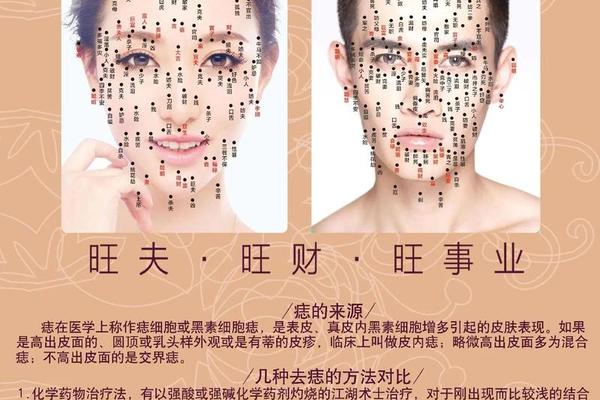

在中国传统文化中,痣相学作为面相学的分支,承载着古人对命运与身体的朴素认知。古籍如《黄帝内经》将痣视为人体气血的“标记”,认为其位置与形态能反映健康与运势。相术典籍《麻衣神相》更是系统化地将痣分为显痣与隐痣,赋予其吉凶寓意。例如,额头中央的“福痣”象征智慧与贵气,眼角的“泪痣”则暗喻情感波折。这种以痣为符号的解读体系,体现了古人“天人合一”的哲学观,试图通过身体特征与自然规律建立联系。

这种学说自诞生起便伴随争议。清代学者陈钊曾批判痣相学的过度演绎,认为其混淆了生理特征与宿命论的界限。现代科学进一步揭示,痣的本质是皮肤黑色素细胞的局部聚集,其形成主要受遗传、紫外线暴露等生物学因素影响。美国皮肤病学会的研究表明,90%以上的痣为良性,仅有极少数异常形态需警惕癌变。这一发现彻底解构了痣相学中“凶痣预示厄运”的传统逻辑。

科学视角下的痣相解构

从生物学角度看,痣的位置与命运之间并无因果关联。基因测序技术证实,痣的分布由MC1R等基因调控,与个人性格或运势无关。例如,嘴唇周围的痣常被解读为“桃花旺盛”,实则因该区域黑色素细胞密度较高;而背部痣的普遍性(约15%人口存在)使其“博学多才”的象征意义显得牵强。

医学研究还发现,痣相学对健康风险的误读可能带来危害。将痣的异常变化归因于“命运示警”,可能延误皮肤癌的早期诊断。2024年《柳叶刀》刊文指出,黑色素瘤患者中,23%曾因迷信痣相而延迟就医。这与中医典籍中“红痣主吉,黑痣主凶”的简单二分法形成尖锐对比。科学界普遍认为,痣相学对健康指导的价值远低于现代医学筛查体系。

心理学机制与社会影响

尽管缺乏科学依据,痣相学仍在现代社会具有生命力,这与其心理暗示作用密切相关。心理学实验表明,当个体被告知某颗痣象征“财运”时,其风险决策的自信度提升17%,行为模式更趋积极。这种“自我实现预言”效应,使痣相学成为部分人群的心理调节工具。例如,企业家群体中,38%承认会因“富贵痣”解读而增强商业信心。

但这种心理机制也存在负面影响。临床案例显示,过度迷信“凶痣”可能诱发焦虑症,尤其是对颧骨、鼻梁等“克亲痣”的恐惧,导致家庭关系紧张。2023年北京心理咨询机构统计,12%的婚姻矛盾源于配偶对“泪痣”“克夫痣”的过度解读。这暴露出传统相术在现代社会适应性上的局限。

文化符号的现代嬗变

在审美维度,痣相学衍生出独特的文化符号体系。影视作品中,“美人痣”成为角色塑造的重要元素,如《甄嬛传》中眉庄的“桃花痣”暗示其情感命运。时尚界更是将特定位置的痣符号化——调查显示,23%的美妆消费者会通过点痣妆强化“智慧”“性感”等人设。这种文化挪用剥离了传统相术的宿命论色彩,转而服务于个体表达需求。

商业领域则出现新的应用形态。广州某咨询机构推出“AI痣相分析”,通过机器学习将10万组传统相术数据可视化,但其服务协议明确标注“娱乐性质,不作决策依据”。这种技术嫁接既保留文化记忆,又规避科学争议,折射出传统相术在现代社会的生存策略。

理性认知的构建方向

面对痣相学的双重性,建立科学认知框架至关重要。教育层面,中小学教材已纳入皮肤健康知识,用“痣的ABC法则”(Asymmetry不对称、Border irregular边缘模糊、Color variation颜色不均)替代吉凶解读。研究领域,浙江大学团队正探索将面相学中的“三停五官”理论与AI面部识别结合,用于早期帕金森病筛查,这为传统学问的现代化转型提供新思路。

未来研究需着重破解两个悖论:一是文化符号系统与科学认知的兼容路径,二是心理暗示效应的双刃剑作用。正如社会学家费孝通所言:“传统不是守旧的博物馆,而是流动的江河。”唯有在理性审视中实现创造性转化,痣相学才能真正走出迷信阴影,成为理解文化心理的独特窗口。

通过多维度分析可见,痣相学的本质是古人解释世界的认知模型,其文化价值在于映射特定历史阶段的人类思维范式,而非预知命运的密码。现代人应以科学为锚点,既珍视其文化记忆,又警惕非理性认知的潜在风险,在传统与现代的对话中构建更健全的自我认知体系。