人面痣相解释女童-儿童脸上的痣图片及全解

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-10 06:26:02

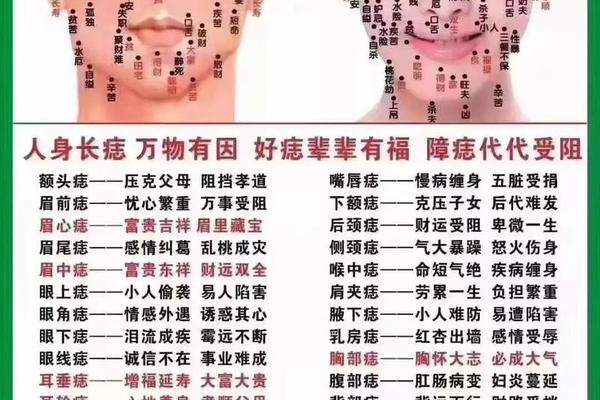

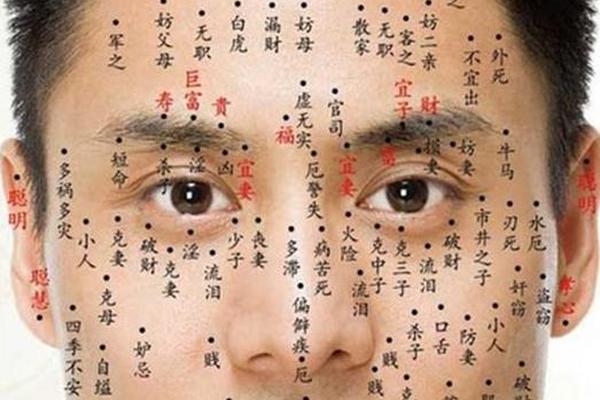

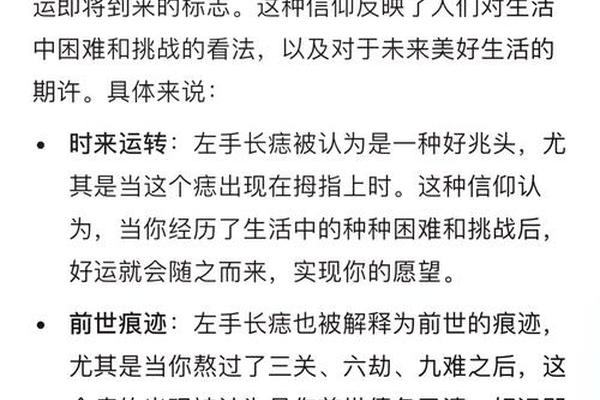

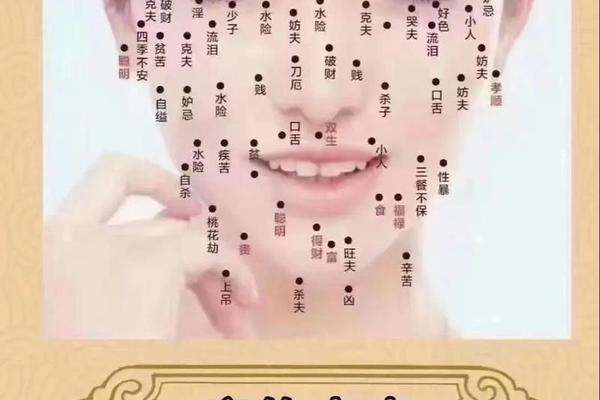

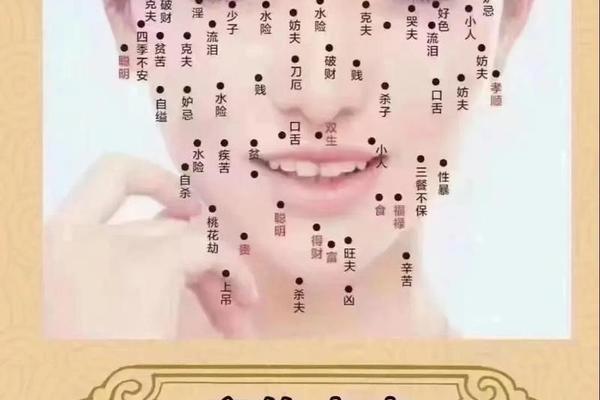

在中华传统文化中,痣相学承载着古人“天人合一”的哲学观,认为人体每一颗痣的生成都与命运、性格乃至健康息息相关。这一观念延伸至儿童面相解读时,既包含对未来的隐喻,也暗含对成长轨迹的观察。古代典籍《相理衡真》将痣喻为“山生林木”之象,强调其形状、位置、色泽的综合判断。对于儿童而言,虽然面部尚未完全定型,但部分显著痣相仍被赋予特殊意义,例如额头、鼻梁等核心区域的痣常被视为吉凶的早期征兆。

现代视角下,痣相学虽缺乏科学实证,但其文化符号意义仍影响着部分家庭的育儿观念。从医学角度看,儿童痣的形成多与黑色素沉积相关,但传统相学则赋予其更丰富的内涵。例如,鼻头痣在古籍中被解读为“贪图享乐”的倾向,而医学则关注其潜在病变风险。这种文化传统与科学认知的交织,成为解读儿童面部痣相的重要背景。

二、儿童面部痣相的典型位置解析

1. 额头与眉间区域

额头中央的痣在相学中被视为“天庭显贵”的象征,认为此类儿童心智早熟且具有领导潜质。若痣色纯黑饱满,则预示学业运佳;若色泽晦暗或形状不规则,则可能暗示性格偏执。眉间痣则被赋予两极特性,传统认为其关联“大成功与大失败”,需结合儿童日常行为观察。例如,眉间有痣且性格外向者,可能表现出创造力,但也需警惕过度自信的倾向。

2. 鼻部与唇周区域

鼻梁痣在古籍中常与“健康隐患”关联,现代医学亦证实鼻部皮肤较薄,痣的异常变化需及时检查。相学则将鼻翼痣视为“财运波动”标志,但对儿童而言,此说法更宜理解为物质观的早期养成。唇周痣中,上唇痣象征“情感丰沛”,这类儿童通常共情能力强;而下唇痣则关联“口腹之欲”,需注意饮食习惯引导。

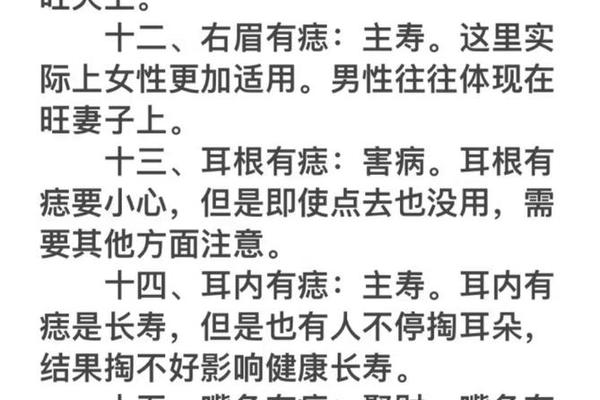

3. 眼尾与耳部区域

眼尾至太阳穴的“奸门”区域若有痣,传统认为可能影响未来情感关系,表现为早熟的人际敏感度。耳垂痣则被普遍视为福相,象征贵人运与艺术天赋,此类解读在舞蹈、绘画等特长儿童中较常见。需强调的是,这些象征意义应作为性格观察的辅助参考,而非命运定论。

三、科学视角下的辩证分析

现代医学研究显示,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成与遗传、紫外线暴露等因素相关。儿童期出现的交界痣、复合痣等类型中,约10%存在恶变风险,尤其需关注直径超过5mm、边缘模糊或颜色混杂的痣。例如,网页14提到的“忌水痣”位于眼肚,医学上该区域痣若快速增大,可能提示黑色素瘤早期症状,需优先进行皮肤镜检查而非迷信化解。

心理学研究则揭示了痣相认知对儿童自我认同的影响。一项追踪调查发现,被反复强调“凶痣”特征的儿童,青春期后出现社交焦虑的比例较对照组高23%。这提示家长需以中性态度对待痣相,避免标签化暗示。文化人类学学者指出,痣相学的当代价值在于其作为民俗记忆载体,而非实际预测工具。

四、家长应对策略与教育建议

1. 观察记录与医学介入

建议建立儿童面部痣相档案,每半年拍摄高清照片对比形态变化。对于生长在易摩擦部位(如腰带区、手掌)或符合“ABCDE法则”(不对称、边缘不规则、颜色变化、直径>6mm、隆起)的痣,应及时就医。传统认为的“恶痣”若经诊断为良性,可通过激光祛除,但需权衡疤痕风险与心理需求。

2. 文化认知与心理建设

当儿童因痣相遭遇同伴议论时,家长可借助跨文化案例进行引导。例如,印度文化将额间痣视为智慧象征,非洲部落则视面部斑点为自然馈赠。通过多元文化对比,帮助孩子建立审美自信。对于古籍中的凶吉论述,宜解读为古人通过外部特征进行性格观察的经验总结,而非宿命预言。

五、未来研究方向与文化反思

当前痣相学研究多集中于成人群体,儿童专项分析尚存空白。建议结合纵向追踪研究,探索特定痣相与性格特质的相关性,例如颧骨痣儿童是否更具领导力倾向。技术层面,可运用AI图像分析建立痣相数据库,通过机器学习验证传统理论的统计学意义。

文化层面,需警惕商业机构对痣相学的过度包装。市面流行的“儿童开运点痣”服务缺乏医学依据,可能带来感染风险。学界应推动建立跨学科对话机制,将传统相学纳入民俗学研究范畴,而非医疗或教育实践。

儿童面部痣相的解读,本质是文化符号与科学认知的碰撞场域。家长既需尊重传统智慧中蕴含的观察经验,如通过眉间痣关注儿童情绪管理,也应秉持科学理性,优先保障生理健康。在全球化语境下,这种二元认知的平衡,恰恰体现了现代育儿观的进步——我们不再通过一颗痣定义孩子的未来,而是以更开放的视野,陪伴他们书写独一无二的生命故事。