痣相矛盾-自相矛盾的注释和译文

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-09 21:36:02

“自相矛盾”是中国古代寓言故事演化而成的成语,出自《韩非子·难一》。以下是其文言文原文、注释及译文:

一、文言文原文

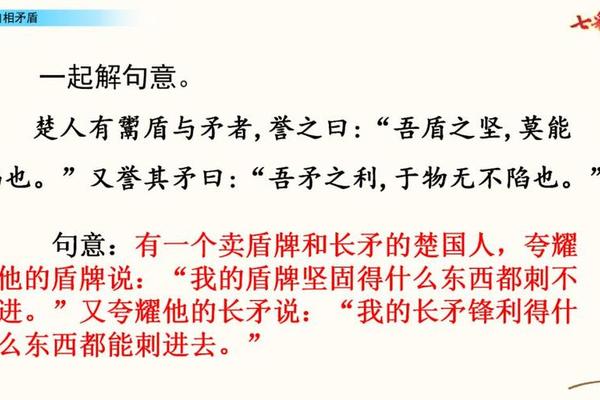

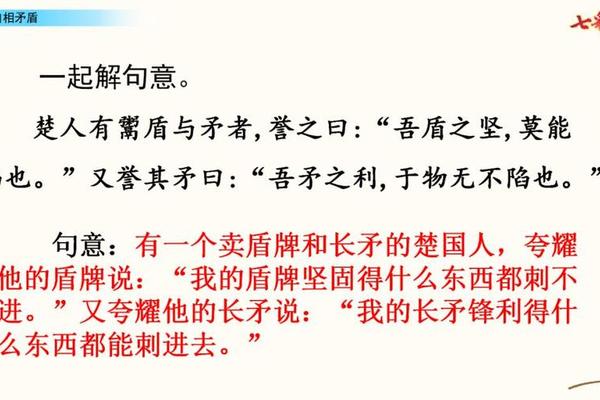

楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。”或曰:“以子之矛陷子之盾,何如?”其人弗能应也。夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

(原文参考来源:)

二、注释

1. 楚人:楚国人。

2. 鬻(yù):卖。

3. 誉:夸耀,吹嘘。

4. 陷:刺破,穿透。

5. 利:锋利。

6. 或:有人。

7. 以:用。

8. 弗:不。

9. 应:回答。

10. 夫:句首发语词,表示议论,无实义。

11. 同世而立:共同存在。

(注释综合自)

三、译文

楚国有个卖盾和矛的人,他先夸耀自己的盾说:“我的盾坚固无比,任何东西都无法刺穿它!”接着又夸耀自己的矛说:“我的矛锋利无比,没有它刺不穿的东西。”有人问他:“如果用你的矛刺你的盾,结果会怎样?”那人哑口无言。无法被刺穿的盾和能刺穿一切的矛,不可能同时存在于世上。

(译文参考来源:)

四、核心启示

1. 逻辑矛盾:同一事物或言论中,若存在相互否定的断言,必然导致逻辑悖论。

2. 言行一致:说话做事需前后协调,避免夸大其词或自我否定。

3. 辩证思维:矛盾是普遍存在的,关键在于如何认识并解决矛盾。

(启示综合自)

五、补充说明

如需进一步了解成语的哲学内涵或历史背景,可参考《韩非子》原文或相关法家思想研究。