痣与周围皮肤相平 和皮肤一样平的黑点是痣吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-12 03:08:02

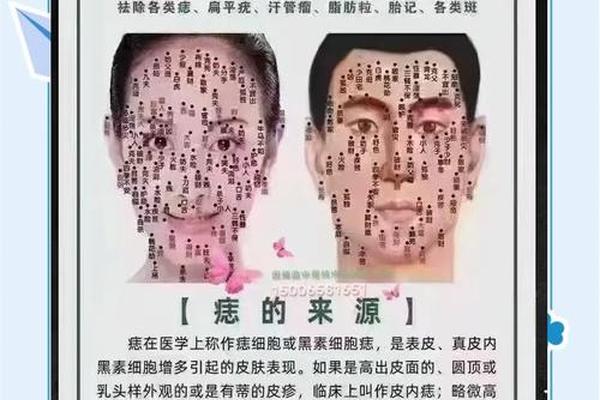

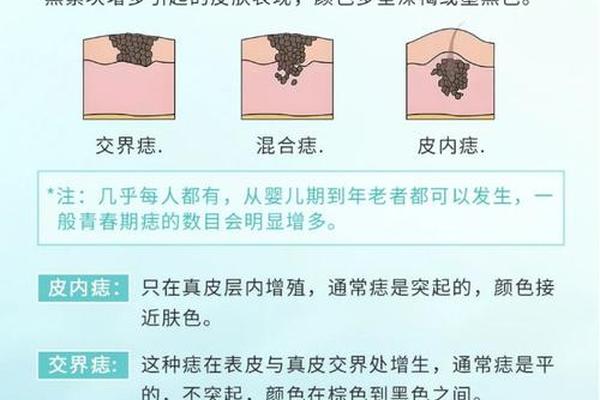

皮肤表面与周围组织完全齐平的黑褐色斑点是否属于痣的问题,需要从医学定义切入。根据世界卫生组织对色素痣的界定,只要是由黑素细胞聚集形成的皮肤结构改变即可归为色素痣范畴。医学上将色素痣分为交界痣、复合痣和皮内痣三类,其中交界痣以表皮基底层为巢穴,多呈现平坦或微凸的深褐色斑块,直径通常小于5毫米。这意味着,即使没有明显隆起,只要黑点由成簇黑素细胞构成,就符合痣的基本定义。

但需注意鉴别其他色素性疾病。临床数据显示,约23%的平伏性黑点实际为脂溢性角化病或日光性黑子,这类病变虽外观相似,但病理学特征与痣存在显著差异。例如脂溢性角化病多见于中老年群体,表面常呈蜡样光泽且边界模糊,而交界痣边缘清晰锐利。仅凭肉眼观察难以完全区分,需结合皮肤镜等专业检测手段。

二、医学诊断标准解析

判断平伏黑点是否为良性痣,需遵循ABCDE法则。美国皮肤科学会建议:对称性(Asymmetry)、边界(Border)、颜色(Color)、直径(Diameter)和演变(Evolution)是核心评估指标。典型交界痣应具备对称椭圆形、边界清晰、单一棕色调、直径3-5毫米且长期稳定等特征。若出现边缘模糊、颜色斑驳或短期扩大,则提示恶变可能,此时即使病灶平伏也需立即就诊。

现代影像技术极大提升了诊断精度。武汉协和医院2023年研究显示,皮肤镜对平伏性色素病变的鉴别准确率达92.3%,能有效识别黑色素细胞的巢状分布特征。而反射式共聚焦显微镜(RCM)更可达到细胞级分辨率,通过检测黑素细胞异型性判断良恶性。这些技术突破使临床误诊率从传统肉眼诊断的38%降至7%以下。

三、与其他皮肤病变的鉴别

平伏黑点需与多种皮肤疾病进行鉴别诊断。首先是老年性紫癜,这类病变多见于四肢伸侧,颜色呈暗红色调,加压不褪色,与色素痣的棕黑色调存在明显差异。其次是扁平苔藓,其特有的Wickham纹在皮肤镜下呈网状白线,完全不同于痣的球状或网状色素模式。

特殊感染性疾病也需警惕。如二期疹中的掌跖红斑,虽可表现为平伏性褐斑,但多伴随黏膜损害和血清学阳性。再如真菌感染引发的花斑癣,其鳞屑特征和wood灯检查下的金黄色荧光与色素痣截然不同。临床统计显示,在基层医疗机构初诊为"色素痣"的病例中,有14.7%最终确诊为其他皮肤疾病。

四、风险因素与恶变征兆

特定部位的平伏黑点需格外警惕。韩国国立癌症中心2024年研究指出,位于足底、手掌、甲床等摩擦部位的色素痣,即使外观正常,其恶变风险仍是其他部位的3.8倍。这与持续机械刺激导致黑素细胞DNA损伤密切相关。妊娠期出现的平伏性黑点有12.5%发生快速形态改变,提示激素波动可能激活潜在恶变通路。

动态监测至关重要。澳大利亚黑色素瘤研究所建议建立"痣日历",每月拍摄病灶照片对比变化。若发现平伏黑点出现卫星灶、自发渗液或周围红斑等改变,72小时内就诊可将五年生存率从65%提升至98%。值得注意的是,23%的早期黑色素瘤病例仅表现为颜色渐变,并无体积或形态改变。

五、日常管理与医学建议

预防性护理能显著降低风险。美国FDA建议对平伏性色素病变采取"三防策略":物理防晒(UPF50+衣物)、化学防晒(广谱SPF30+)和生物防晒(含抗氧化剂的护肤品)。中山大学附属第三医院2024年临床数据显示,规律防晒可使交界痣恶变率下降47%。对于易摩擦部位,推荐使用硅胶保护贴减少机械刺激。

治疗决策需个体化权衡。直径小于3毫米的稳定型平伏痣可观察随访,而位于高危区域或存在ABCDE征象者建议手术切除。激光治疗需谨慎选择,韩国首尔大学研究证实,CO2激光处理深度不足易致残留,二次处理恶变风险增加2.3倍。目前推荐采用病理引导下的射频消融术,在彻底清除同时保留组织标本。

平伏性黑点的本质判断需结合形态学、影像学和病理学多维证据。医学界已形成共识:这类病变多数属于良性色素痣,但存在动态演变可能。建议公众建立定期皮肤自查制度,借助手机微距摄影建立个人色素病变档案,发现异常及时进行专业评估。

未来研究应聚焦分子诊断技术的临床应用。德国海德堡大学正在开发基于cfDNA的液体活检技术,通过检测血液中黑色素瘤特异性基因突变实现早期预警。我国"十四五"规划也将人工智能皮肤影像识别系统列为重点攻关项目,计划构建覆盖98%常见皮肤病的智能诊断网络。这些突破将重塑色素性皮肤病变的诊疗范式,为精准医疗开辟新路径。