ins痣相特效 ins拍照怎么用特效

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-12 08:25:01

Instagram作为以视觉为核心的社交平台,其特效功能早已突破简单的滤镜美化,演变为用户个性化表达的重要工具。近年来,“痣相特效”的流行,正是这一趋势的缩影——用户通过虚拟的痣点缀面部,或模仿传统相术文化中的“吉痣”,或打造前卫的亚文化妆容,将社交动态转化为艺术创作载体。这种特效既满足了Z世代对“无痕精致感”的需求,又通过互动性设计(如动态贴纸与AR场景)强化了内容传播的趣味性。

从技术层面看,Instagram的特效体系可分为三类:基础滤镜、动态AR效果与用户共创特效。其中,痣相特效多属于AR特效范畴,依赖面部识别技术实现精准定位。例如,当用户选择“虚拟痣”特效时,系统会根据五官轮廓自动调整痣的位置和光影效果,甚至能随头部转动产生三维动态变化,这种虚实结合的交互体验大幅提升了内容的沉浸感。

二、特效获取与使用的全流程指南

要使用痣相特效,用户需掌握特效库的探索路径。在Instagram快拍拍摄界面,滑动底部特效栏可发现平台推荐的“热门特效”,其中包含大量用户生成的创意设计。若需精准搜索,可点击“浏览效果”进入特效库,输入关键词如“beauty mole”(美妆痣)或“faux freckle”(仿真雀斑),系统会展示相关特效及创作者主页。例如,特效博主@johanna jaskowska设计的“液态金属痣”曾引发全网模仿,用户关注其账号后即可一键保存该特效至个人收藏夹。

实际操作中,特效的应用需注意三大细节:其一,拍摄前需调整手机摄像头角度,确保面部光线均匀,避免特效因阴影出现定位偏差;其二,长按屏幕可锁定特效参数,避免动态拍摄时效果跳变;其三,若需叠加多个特效(如痣相+霓虹光晕),可通过“特效分层”功能实现,但需控制叠加数量以防画面过载。完成拍摄后,用户还可通过“局部调整工具”微调痣的颜色透明度,使其更贴合肤色。

三、创意表达与风险规避的平衡

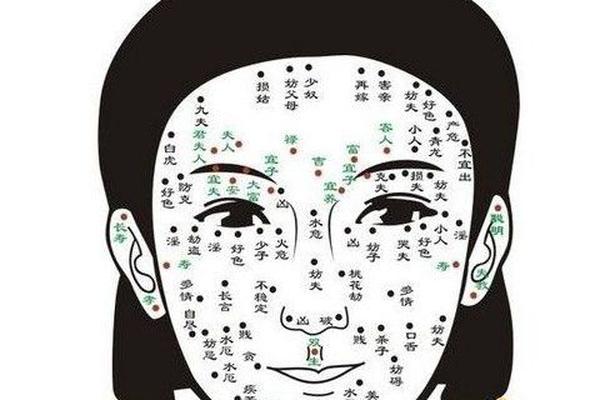

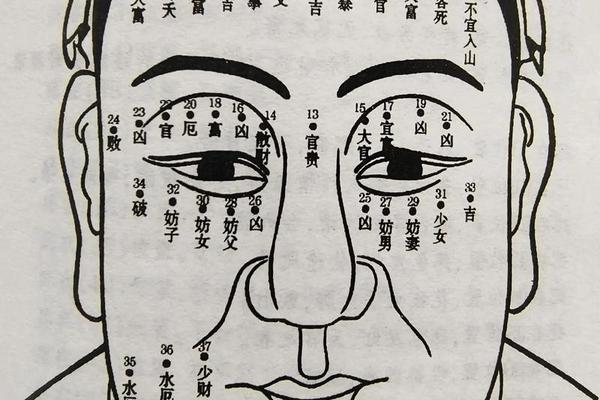

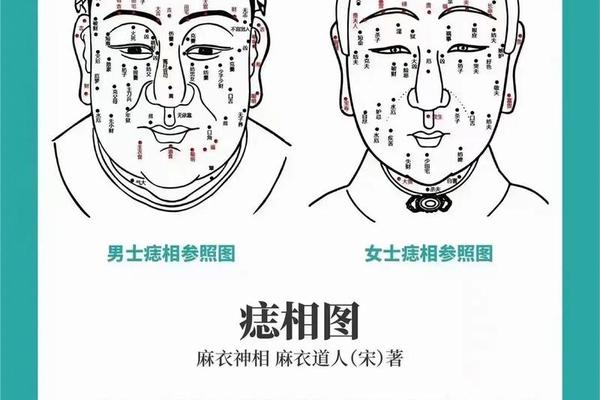

痣相特效的流行背后,折射出用户对文化符号的创造性解构。部分创作者将传统痣相学中的“旺夫痣”“富贵痣”转化为赛博美学元素,通过夸张化处理挑战主流审美标准。例如,博主@whiteabysses设计的“星座痣”系列,将十二星座图腾与面部痣位结合,每条快拍均搭配占星解读文案,单日互动量突破百万。这类内容成功的关键在于“视觉奇观+文化共鸣”的双重策略,既吸引眼球又引发情感共振。

特效使用也需警惕潜在风险。Instagram的社区准则明确规定,涉及面部永久性修改的特效(如仿伤疤妆)可能触发敏感内容审核。频繁切换VPN登录会导致账号异常,曾有用户因半小时内切换三个国家节点访问特效库而被系统判定为机器人行为,导致特效功能限流。建议使用者固定使用同一IP地址,并在特效描述中避免宗教、种族等争议性标签,以降低内容被屏蔽的概率。

四、从拍摄到传播的内容优化策略

要让痣相特效动态获得更高曝光率,需构建完整的视觉叙事链。拍摄阶段可采用“三幕式结构”:第一幕用基础痣相特效展示妆容主题,第二幕叠加动态粒子特效制造视觉转折,第三幕通过文字模板点明创作理念。例如,,痣的位置从眉心移至颧骨,配合文案“A journey from wisdom to charm”(从智慧到魅力的旅程),形成强烈的符号隐喻。

后期传播阶段,跨平台联动能放大内容影响力。Instagram支持将特效动态同步至Facebook、Twitter等平台,但需注意各平台用户偏好差异。数据显示,带有VirtualBeauty标签的痣相特效在TikTok的二次创作率比Instagram高37%,因其更契合短视频平台的娱乐化调性。建议创作者利用Instagram的“特效分享”功能,将特效码嵌入个人主页,引导粉丝下载复用,形成UGC内容裂变。

Instagram的痣相特效不仅是技术工具,更是数字时代身份建构的微型实验场。它通过低门槛的交互设计,让普通用户也能参与美学生产,重塑了“美丽”的定义边界。未来,随着AI生成技术的普及,特效或将实现“千人千面”的个性化定制——系统根据用户的面部特征、历史数据甚至情绪状态,实时生成专属痣相图案。但在此过程中,平台需在创意自由与规范之间找到平衡点,避免技术滥用导致的文化同质化危机。对于创作者而言,深挖特效背后的文化符号价值,或许比追求视觉冲击更具可持续性。