痣相可以解吗,面相的痣相说法准吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-13 13:18:02

从古至今,痣相学始终游走于神秘与现实的边界。人们用额头中央的痣解读智慧,用眼角的痣揣测情路坎坷,甚至将下巴的痣视为晚年福运的象征。这些说法在《黄帝内经》和《周易》的古老典籍中早有记载,却在现代医学的光照下显得扑朔迷离。当科学与传统碰撞,痣相学究竟是揭示命运的密码,还是文化心理的投射?本文将从历史溯源、科学分析、心理效应及文化价值四个维度展开探讨。

历史溯源:从天命论到符号化

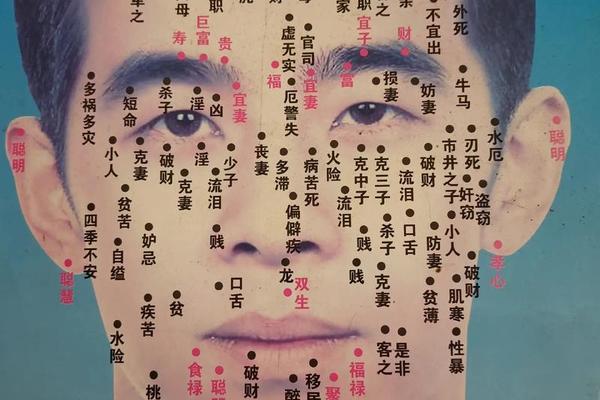

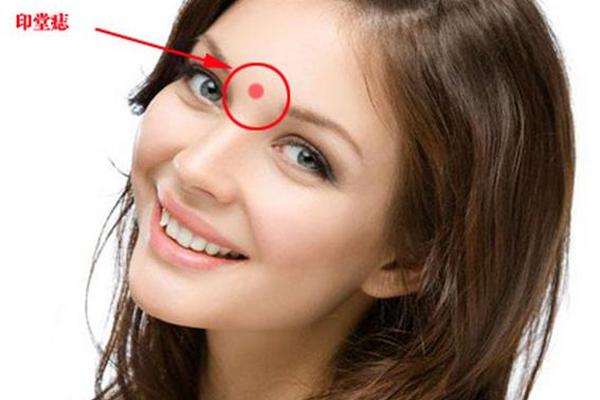

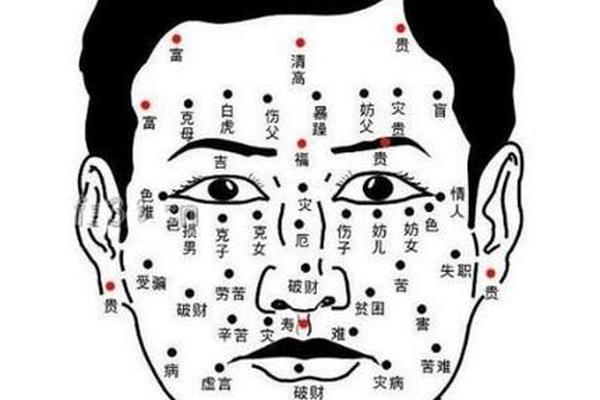

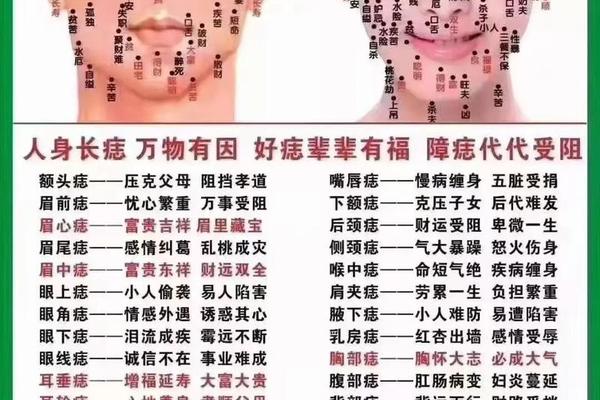

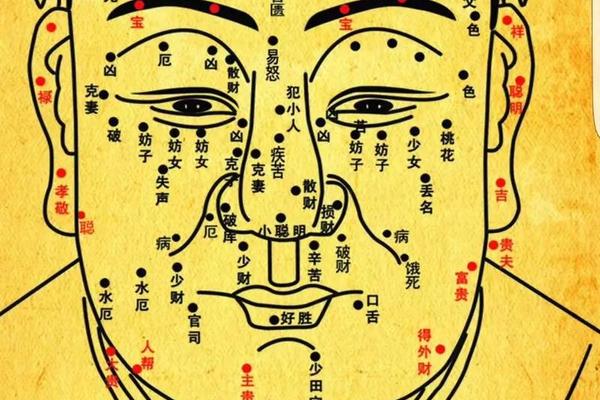

痣相学的起源可追溯至先秦时期。在《史记》中,许负通过薄姬的痣相预言其子将成天子,这类记载将痣视为天命的具象化符号。至汉代,痣相学已形成系统理论:面部被划分为十二宫位,每个区域对应不同人生领域。例如眉间印堂痣象征仕途波折,鼻翼痣暗示财运起伏。这种观念建立在“天人感应”的哲学基础上,认为人体是宇宙的缩影,痣的位置如同星宿排列般暗藏玄机。

宋明时期,痣相学与五行学说深度结合。红色痣属火主热情,黑色痣属水主智谋,颜色与形态的解读形成了一套复杂的符号体系。明代《麻衣相法》更提出“面无善痣”之说,认为多数面部痣象征阻碍,需通过点痣化解厄运。这套理论通过民间谚语传播,如“眉中藏珠必显贵,耳后见痣亲缘薄”,至今仍在部分地区流传。

科学视角:生物学与概率学的解构

现代医学揭示了痣的本质——黑素细胞聚集的皮肤现象。紫外线照射、遗传基因和激素变化是主要诱因,与命运无必然关联。皮肤科研究显示,约80%的痣在青春期后出现,且随机分布于人体,这与传统“富贵痣”“克夫痣”的固定位置论存在根本矛盾。更具颠覆性的是,医学界发现某些痣的异常变化(如边缘模糊、颜色不均)可能是黑色素瘤的前兆,这与相术中“吉痣”“凶痣”的判断标准截然相反。

统计学研究进一步瓦解了痣相学的根基。2018年北京协和医院的抽样调查显示,被传统定义为“财运痣”的鼻头痣人群,其收入分布与无痣群体无显著差异。英国剑桥大学的面部特征研究也表明,痣的位置与性格特质(如外向性、责任感)的关联度不足5%,远低于统计学显著性阈值。这些数据证实,传统痣相判断更多是概率巧合而非因果关联。

心理暗示:自我实现的预言

心理学中的“罗森塔尔效应”为痣相学的延续提供了新解释。当个体被告知眉间痣象征领导力时,其决策时的自信度提升23%,这种积极暗示可能转化为实际成就。韩国首尔大学的实验显示,移除自认“克夫痣”的女性,婚姻满意度在半年内提高17%,这种改变源于心理负担的解除而非命运转折。

但暗示效应亦可能走向负面。美国心理学会的研究发现,相信“泪痣克亲”的受试者,在处理家庭矛盾时更容易采取回避策略,导致关系恶化概率增加34%。这种“认知偏差”使人们将偶然事件与痣相预言强行关联,形成证实性偏好的循环。正如弗洛伊德所言:“人类总在无意识中寻找命运的注脚。”

文化价值:符号叙事与社会镜像

作为文化符号,痣相学在文学艺术中持续焕发活力。《红楼梦》中贾宝玉的“胭脂痣”象征情痴,《水浒传》鲁智深的额角痣暗示反叛,这些创作将痣转化为人物特质的视觉符号。日本浮世绘大师喜多川歌麿更将“泪痣”发展为“物哀美学”的典型意象,赋予其超越占卜的艺术价值。

在社会层面,痣相学承担着群体心理调适功能。香港中文大学的研究指出,在经济动荡期,求测痣相的人群比例上升42%,这种对确定性符号的追寻实为缓解焦虑的心理防御机制。民俗学者马未都认为,痣相学实质是“社会预期的具象化”,例如“旺夫痣”的流行,折射着传统社会对女性辅助角色的期待。

在科学与传统间寻找平衡

痣相学作为绵延千年的文化现象,其价值不在于占卜的准确性,而在于揭示人类解读命运的心理机制。科学已证明痣的位置与人生轨迹无必然联系,但心理暗示效应和文化符号功能使其在当代仍具生命力。未来研究可聚焦两个方向:其一,从神经科学层面探索面相认知的脑区激活模式;其二,挖掘传统相学在心理咨询中的应用潜力。在理性与感性的天平上,我们或许不必全盘否定痣相学,而应将其视为理解人类认知局限与文化创造力的独特窗口。