形容女子痣相的古诗词(比喻痣的优美句子)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-12 18:21:02

在中国古典诗词的浩瀚星河中,美人的一颦一笑皆被赋予了诗意的注脚,而眉间朱砂、腮边墨点等对痣相的描绘,则如同一枚枚隐秘的印章,为女性的容颜增添了神秘的叙事性。白居易以“朱唇素指匀”点染红妆,辛弃疾用“淡妆娇面”勾勒清冷,河图更以“血染江山的画,怎敌你眉间一点朱砂”将痣升华为超越世俗的审美符号。这些诗句不仅捕捉了痣在容貌中的点睛之妙,更暗合着古代相术对命运轨迹的隐喻,让肌肤上的微小印记成为解读文化密码的钥匙。

一、古典诗词中的痣相意象

在唐宋文人的笔下,痣往往被赋予自然造物的神性。白居易《和梦游春诗》中“朱唇素指匀”的工笔描摹,将唇边红痣比拟为春日初绽的桃花,而辛弃疾《儿媚》中“淡注朱唇”的梅花意象,则暗示着冷艳高洁的人格特质。这种以花喻痣的手法,在熊树忾《七绝》中达到极致——“疑似女娲抛彩石,恰如瀚墨点桃腮”,将美人痣的成因归因于女娲补天的遗落彩石,赋予其创世神话般的浪漫想象。

痣的位置更成为诗人构建美学意境的重要元素。刘辰翁在《水调歌头》中以“左眼痣,已过洞庭湖”的夸张笔法,让生理特征突破时空限制,形成超现实的视觉张力。而河图“眉间一点朱砂”的经典表述,则将痣与江山社稷并置,使微观的容颜细节承载宏大的情感叙事。这种以小见大的修辞策略,既凸显了痣相的视觉焦点效应,也暗含了古代相学中“观微知命”的哲学思维。

二、痣相背后的文化象征系统

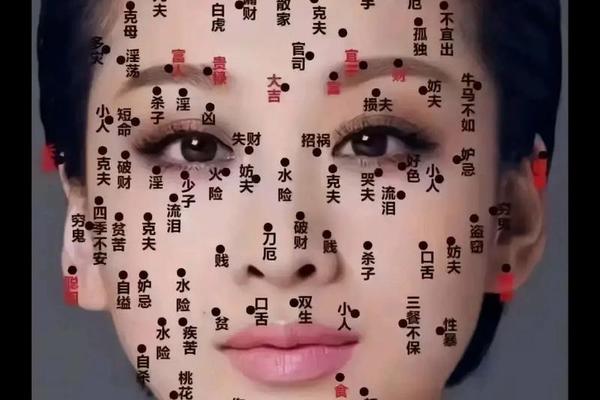

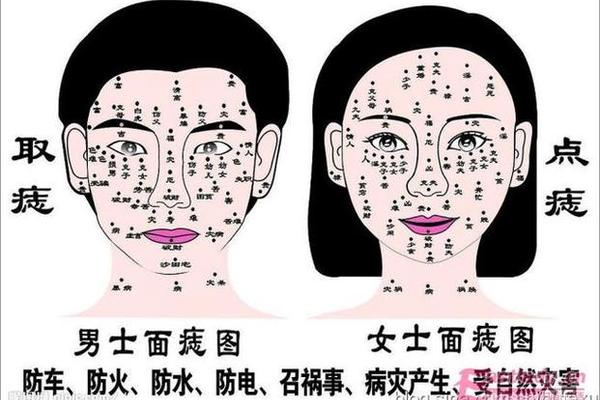

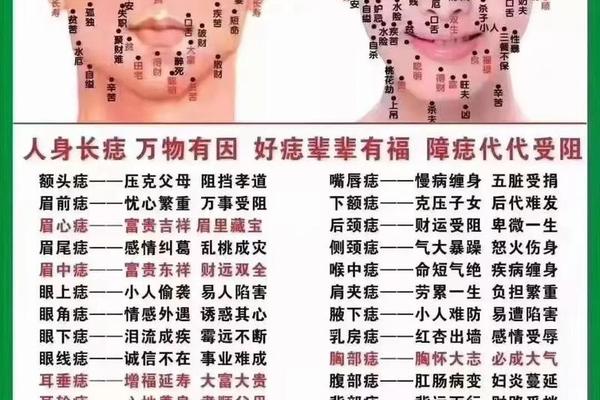

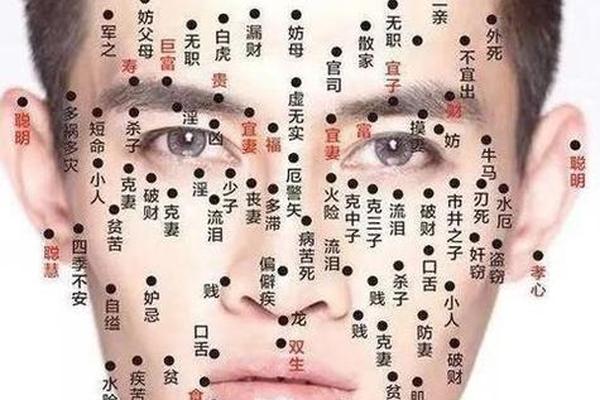

古代相术将面部视为“命运的舆图”,《麻衣相法》记载:“额中有痣主贵,眼下有痣主泪。”这种观念在诗词中演化为特定的意象编码。如“泪痣”在柳宗元《白紵歌》中化作“朱唇掩抑悄无声”的悲情符号,暗合相书中“眼下乌珠,半世飘蓬”的命运判词。而佚名诗句“美痣眉生凤冠辉”,则将眉间痣与凤冠霞帔的尊贵身份相连,折射出封建社会对女性阶级地位的视觉化判断。

痣的审美价值始终与判断交织。宋代佚名诗人赞“下巴一点痣,无形之中添欢笑”,将生理特征转化为性格魅力的外显标记,而明代《身体发肤》记载“妇人唇痣主淫”的训诫,则展现道德规训对身体的规训。这种矛盾在纳兰性德“一朵芙蓉著秋雨”的痣相描写中达到平衡——既保留相学的神秘色彩,又赋予其纯粹的美学价值。

三、痣相美学的多维现代解读

从视觉心理学角度分析,面部痣相实质是打破视觉平衡的“破局者”。如岑参《醉戏窦子美人》中“朱唇一点桃花殷”的描写,正符合格式塔心理学“视觉完形”原理——当观察者面对均匀的面部结构时,痣的存在会激发大脑的完形冲动,从而产生更强的记忆锚点。现代明星如朱珠的人中痣、迪丽热巴的泪痣,恰是这种美学原理的当代印证。

文化符号学视角下,痣相成为身份认同的隐喻载体。唐代敦煌壁画中的“菩萨痣”,宋代词牌中的“胭脂记”,至当代网络文化中的“白月光与朱砂痣”之争,痣始终承担着文化编码功能。如李煜“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改”的慨叹,表面咏史,实则以“朱颜”暗指宫人特有的面妆痣相,完成个体命运与时代变迁的双重叙事。

四、痣相研究的未来向度

跨学科研究方法的介入为传统痣相文化注入了新活力。皮肤医学对黑色素细胞的研究,与文学中的“墨点”意象形成有趣对话——科学解释的“色素沉积”与诗学想象的“女娲彩石”构成阐释张力。数字人文技术可通过语料库分析,量化统计古典诗词中不同位置痣相的出现频率,绘制出文化想象的拓扑图谱。

在全球化语境中,痣相美学呈现出文化变异特征。东方文化中象征富贵的“眉间痣”,在西方语境中可能被解读为女巫标记;日本浮世绘中的“艺伎痣”与印度吉祥痣“bindi”形成跨文化对照。这种差异为比较文学研究提供了丰富素材,如分析白居易“朱唇”意象与波斯诗人哈菲兹“红宝石唇痣”的异同。

痣相文化从《诗经》“螓首蛾眉”的雏形,发展到今日多元解读的态势,始终承载着人类对身体的想象与赋义。未来研究需在文献考据、跨文化比较、科学实证三个维度展开深入探索,既要厘清“脚踏七星”等传统痣相说的历史流变,也要关注社交媒体时代“人造美人痣”的文化再生产现象。正如苏轼所言“朱唇得酒晕生脸”,当科技已能随意增减肌肤印记,那颗穿越千年的诗意之痣,仍在等待新的阐释可能。